【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界

【レビュー】多ボタンマウスはゲーム以外でも大活躍!——親指ボタンやEasy Shift機能でカスタマイズは無限大なTurtle Beach「Kone II/Kone II Air」を紐解く

マウスの進化はさまざまで、eスポーツ関連では軽量化やセンサー性能、高ポーリングレート対応といった機能が重視されている。一方で、多ボタンもその進化の亜種として一定の人気がある機能のひとつだ。

筆者は多ボタンマウスが好きで、今までさまざまな多ボタンマウスを使ってきた。今回はアメリカのゲーミングデバイスブランドTurtle Beach(たーとるびーち)より発売されているワイヤレスゲーミングマウスの「Kone XP Air」および有線ゲーミングマウスの「Kone II」をレビューしていこう。

モデル名のとおり、今回紹介するマウスは前モデルの進化版となっている。前モデルは「Kone XP Air」というモデル。こちらはゲーミングデバイスブランドROCCAT(ろきゃっと)がTurtle Beachに買収される前から発売されているマウスで、現在も発売中だ。

あえて新モデルと紹介しているが、いうならば別モデルというくらい機能に違いがある。まずはそれぞれどんな違いがあるのか比較表を作ったので確認してほしい。

大きな違いはボタンの数、サイズ、重量、充電ドックの有無だ。結論から言えば、単純にボタンの数が多い方がよければ、「Kone XP Air」がおすすめ。逆に、より高性能センサーで、大きめのサイズ感がお好みならば「Kone II Air」、軽さと多ボタンを両立させたいなら「Kone II」を選択肢に入れるといい。

「Kone II」シリーズは、サイズ的にはかなり大きめの部類に入るため、手が大きめだと包み込むようなかぶせ持ちがしやすい。一方で手が小さめだとかなり大きいギアを持っている感があるので、かぶせ持ちはもちろん、つかみ持ちも難しい。

「Kone II Air」のみもうひとつ大きな違いがある。それはスクロールが2タイプから選べるというもの。ラチェット式スクロールと、フリースクロールに切り替えられるのだ。要はホイール部分のスクロールをカチカチタイプにするのか、ヌルヌルタイプにするのかをボタンで切り替えることができる。

以上のことから「Kone II」シリーズはどちらもボタン数は同じであるが、「Kone II Air」にはカスタマイズできない物理ボタンを含めた数になっているため、実質ボタン数は「Kone II」の方がひとつ多いことになる。

次に外観をチェックしてみよう。「Kone II Air」、「Kone II」ともにブラックとホワイトのカラー展開になっていて、表面はマット仕上げになっている。また裏面は3カ所にソールが貼られている。手にぺたりと吸い付くというよりはサラサラとした感触で手に馴染むといった質感だ。またソールは大きめなので重量の割にはしっかり滑ってくれる印象だ。

また、背面にはトランスミッターを収納できるスペースがあるので、持ち運びする際に活用できる。

サイドボタンは側面にふたつ。そして底面に大きめのボタンがついているのが大きな特徴だ。

この底面のボタンが実に入力しやすい。特につかみ持ちで使用している際、親指を下げるだけで入力できるのはうれしいポイントだ。

先述したとおり、「Kone II Air」のみホイールはスクロールのタイプを2パターンに変更できる。また両モデルともに左右にチルトすることも可能だ。

「Kone II Air」と「Kone II」ではスクロールの仕様が異なるせいか、「Kone II Air」のラチェット式スクロール時の音は大きめだった。割とゴリゴリゴリゴリというスクロール音がするので気になる人はクリック音も含めて、下記の比較動画を見てほしい。

クリック音はカチカチと小さめな音でやや浅めなクリック感だ。

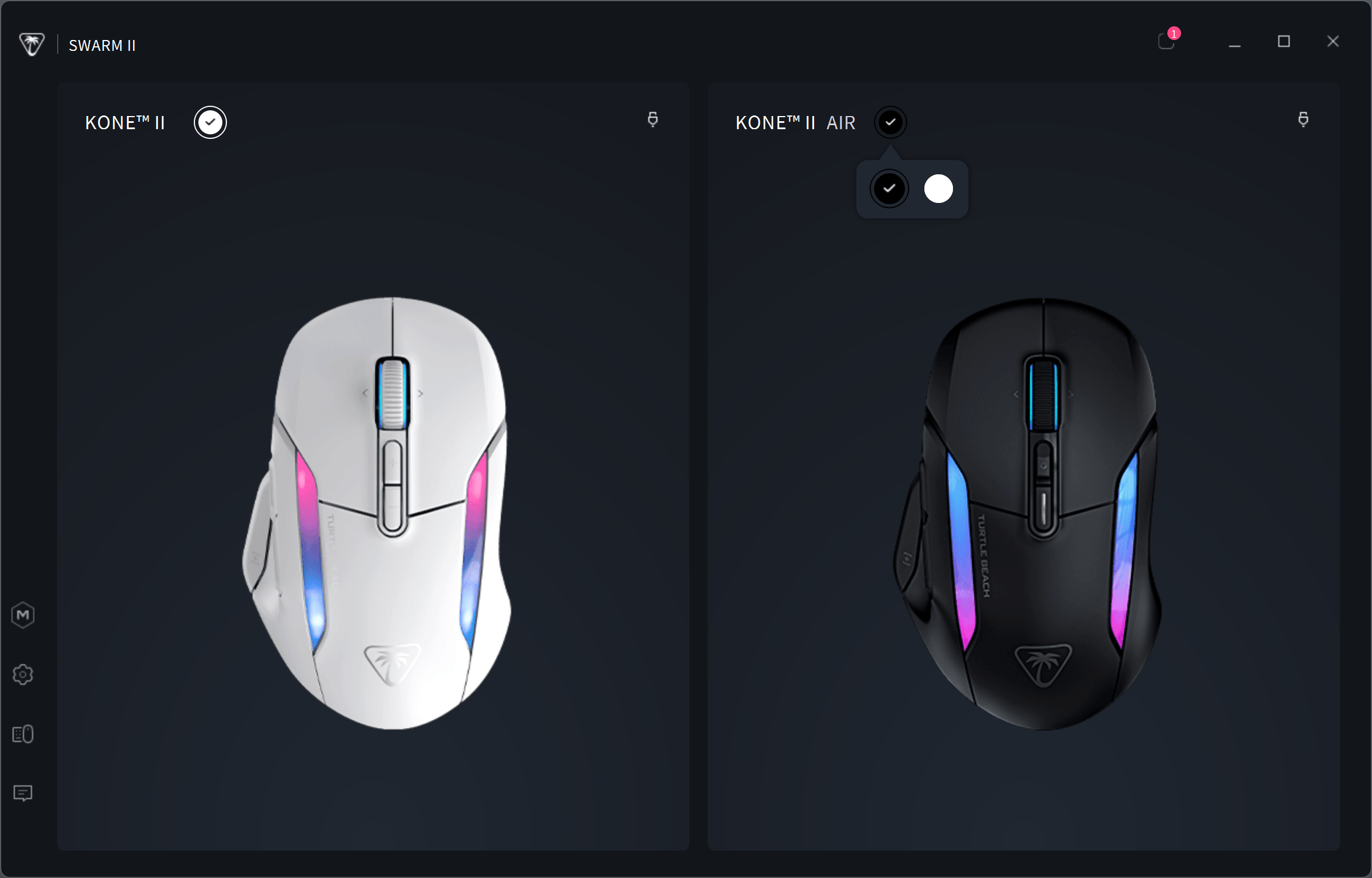

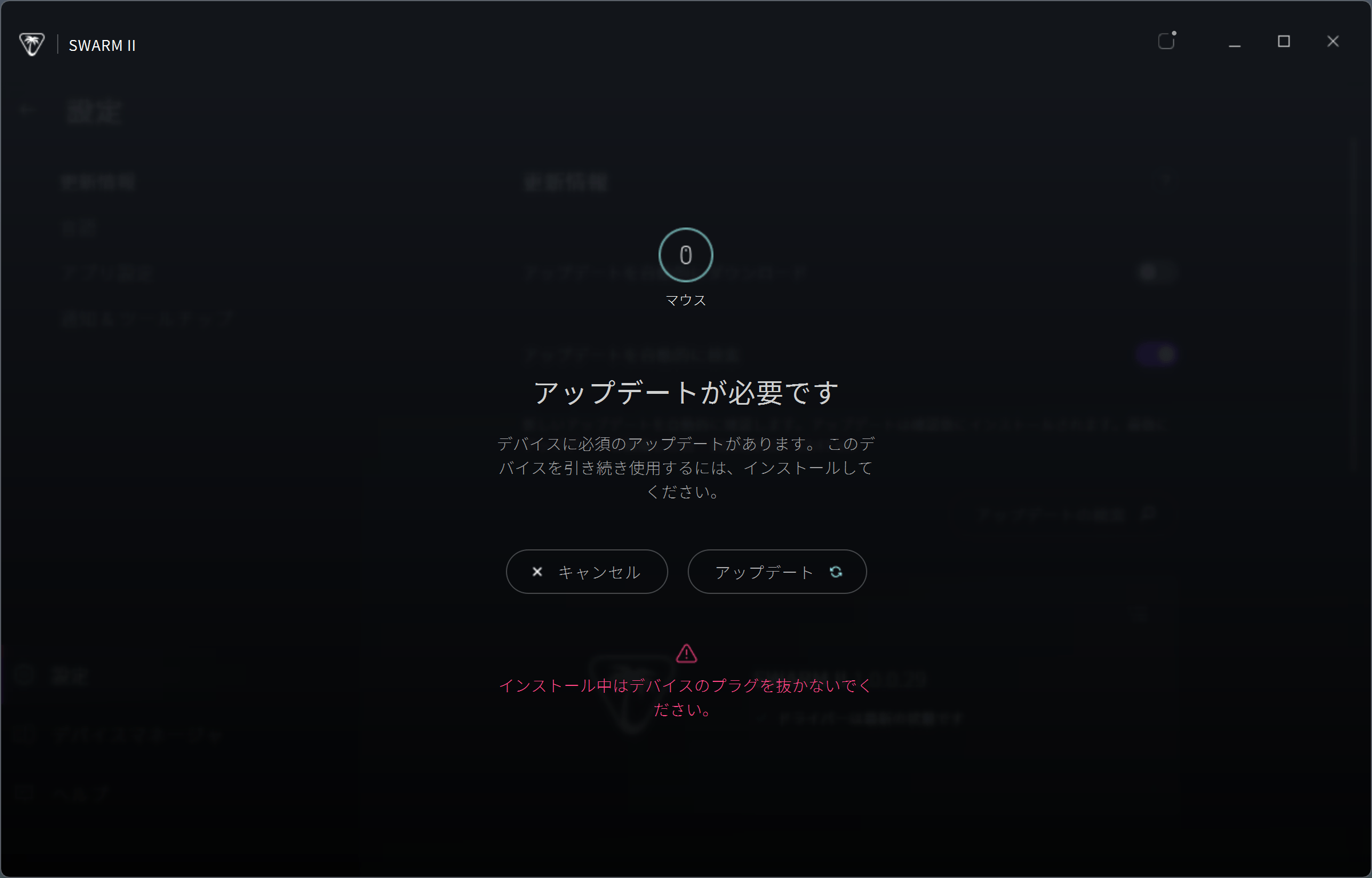

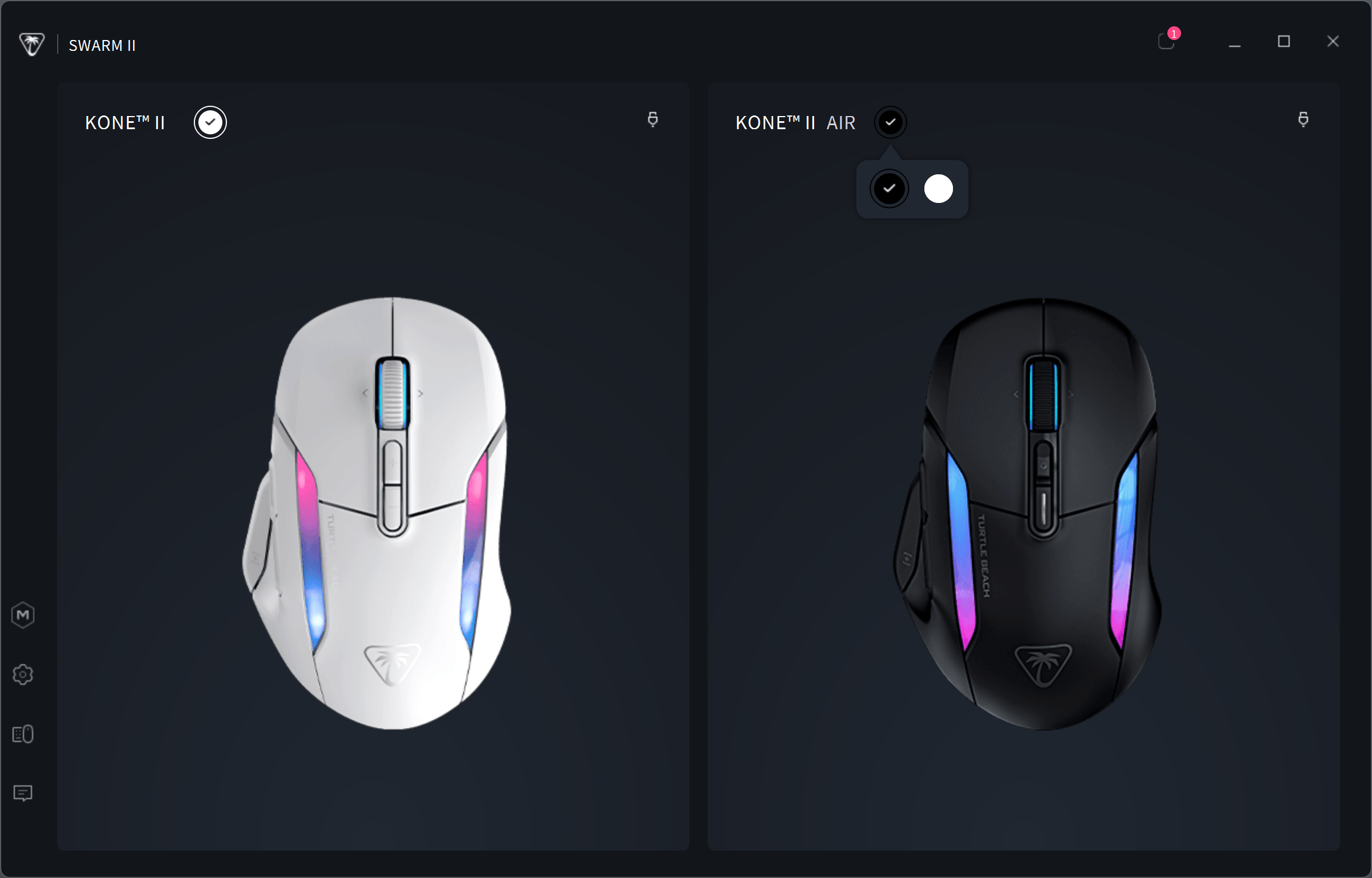

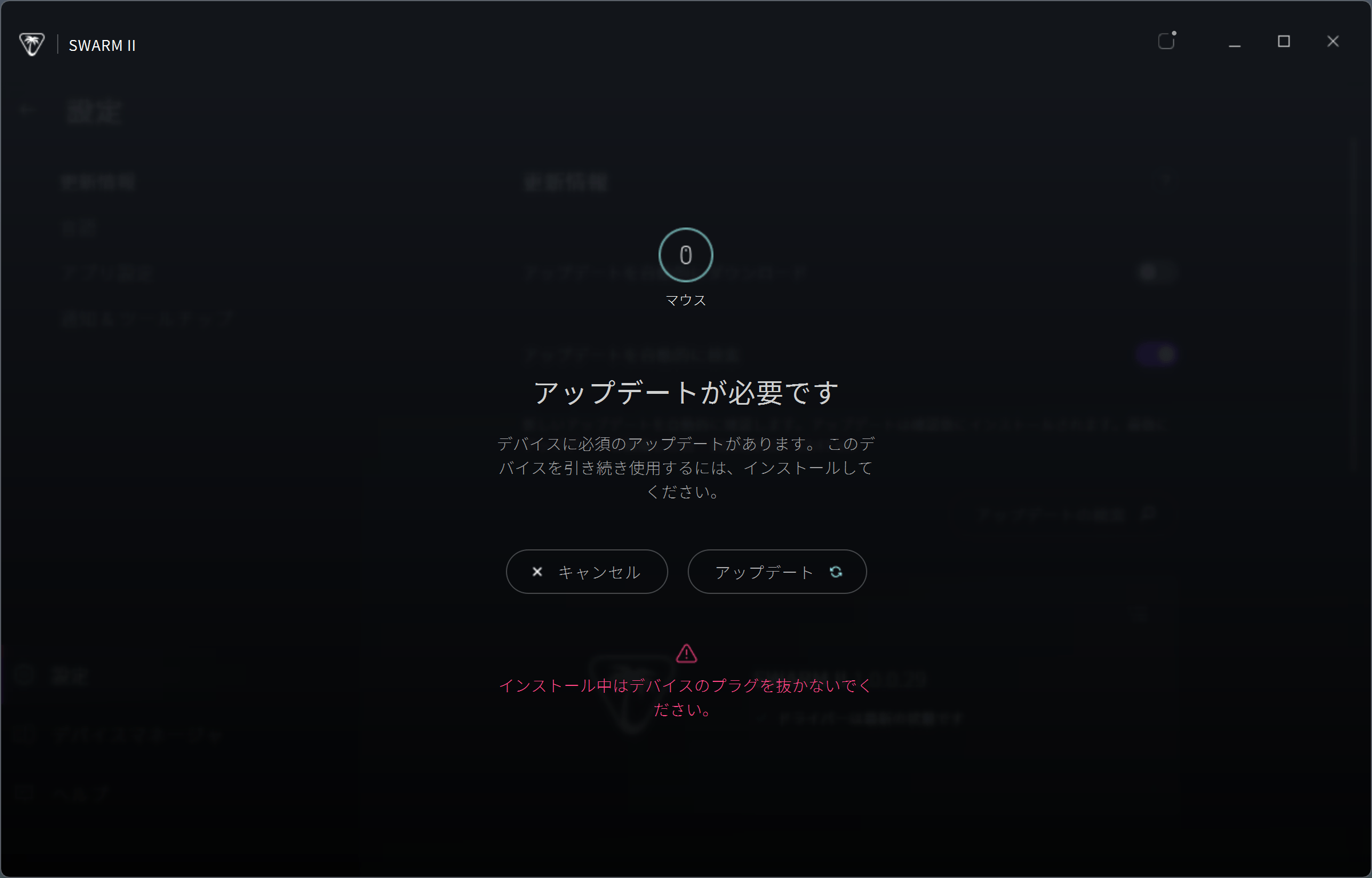

「Swarm II」はTurtle Beachのゲーミングデバイスを一括管理できるアプリで、さまざまな設定を変更・保存することができる。

URL:

https://support.turtlebeach.com/s/downloads?language=ja&co=ja_JA#/319/Swarm-II

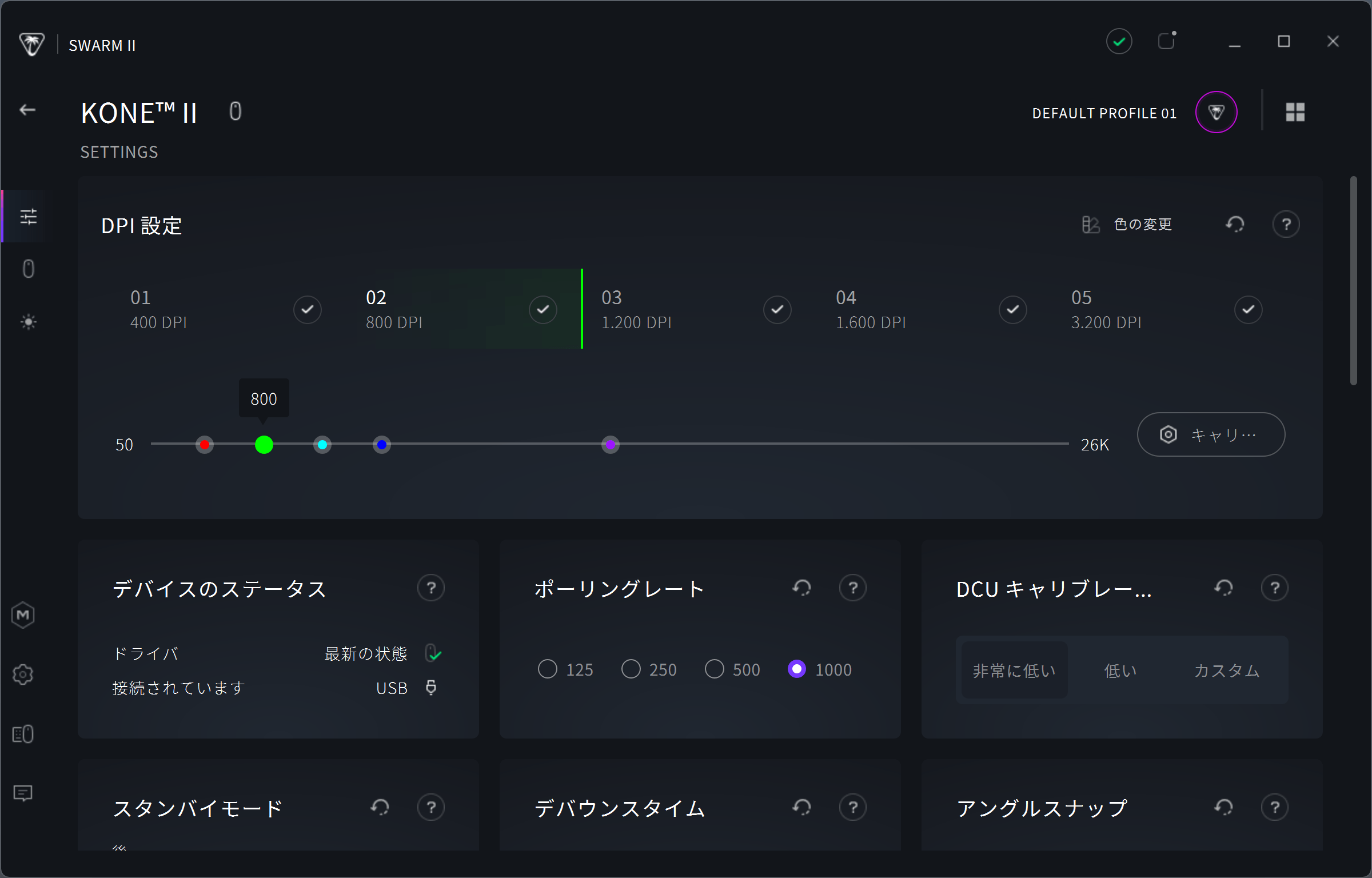

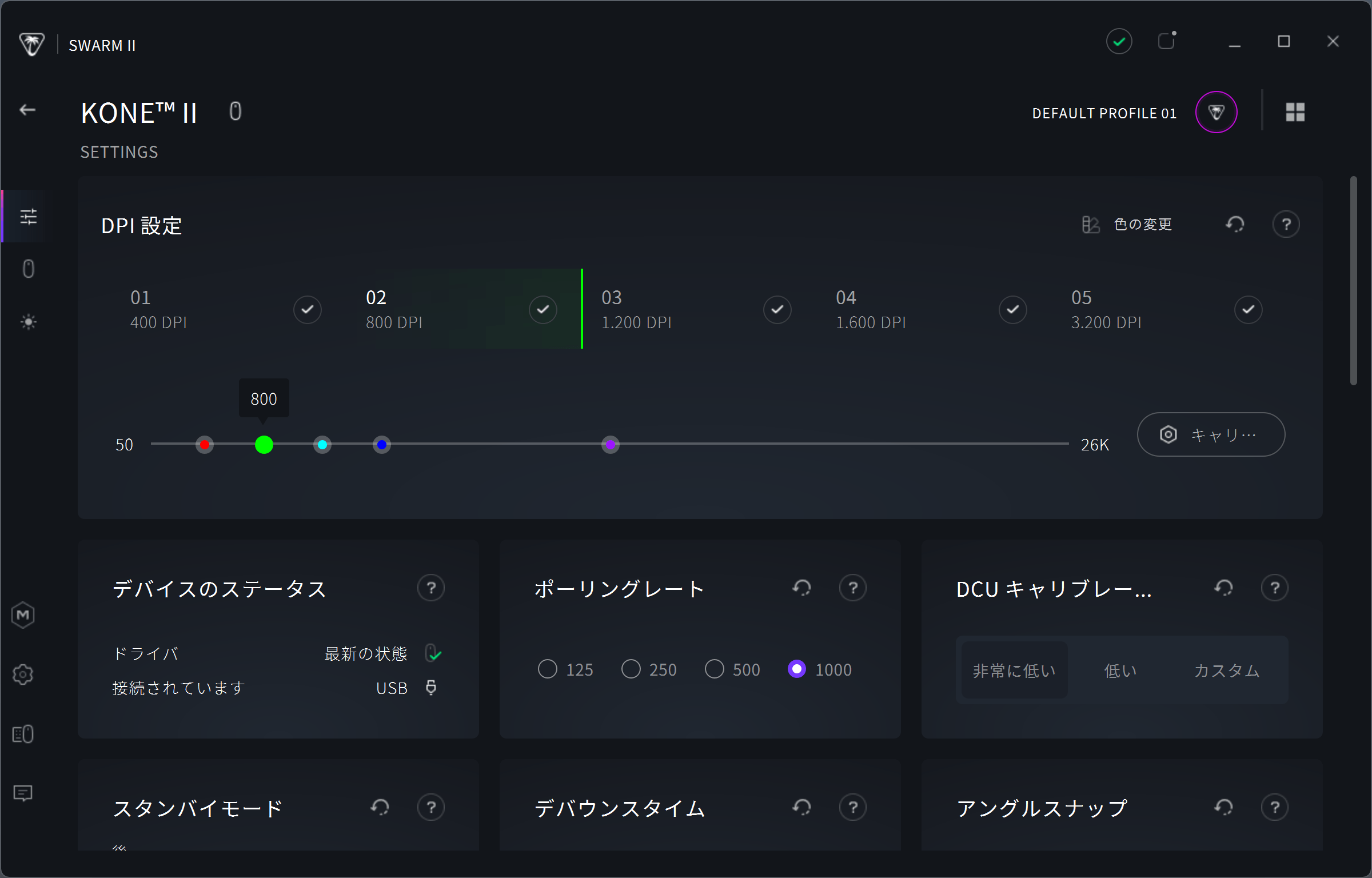

各マウスの設定ではDPIやポーリングレートの設定など、自分好みにカスタマイズすることができる。また、これらの設定は最大5つのプロファイルに保存が可能で、設定を書き出すこともできる。例えば別のPCで同じマウスを使いたいときは、その設定ファイルをもうひとつのPCにインストールした「Swarm II」経由でインポートすればOKだ。

なお、ポーリングレートはゲームをがっつりやるのであれば最大値の1,000に設定しておくのがベター。数値が高ければ高いほどマウスの操作が滑らかになり、ゲーム中に表示される映像も滑らかになるのだ。

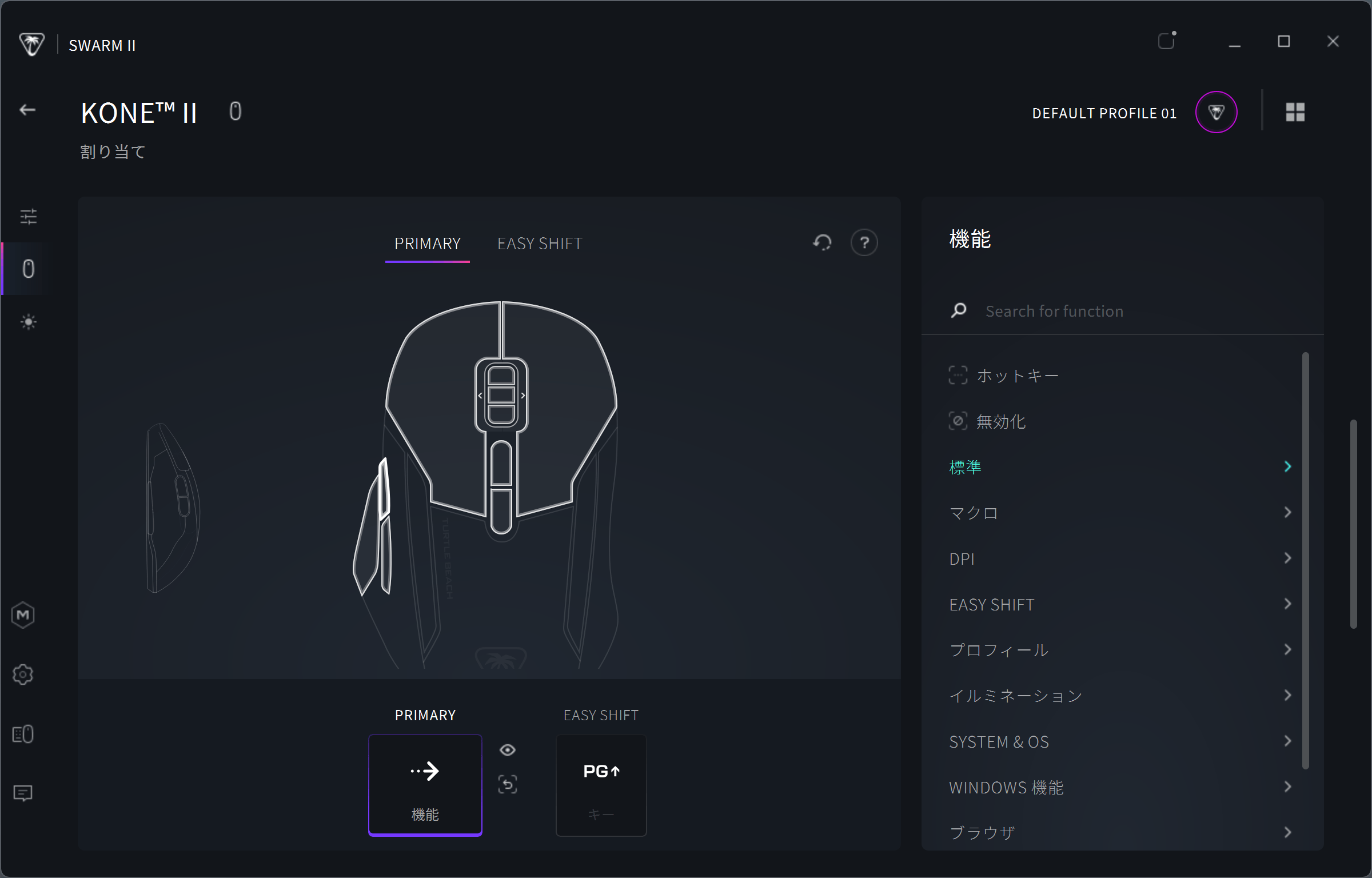

また各種ボタンの設定は、キーボードの組み合わせやWindowsの機能など、さまざまな入力に割り当てることができる。操作も直感的で使いやすいので、こういったアプリを使ったことがない人にもおすすめだ。

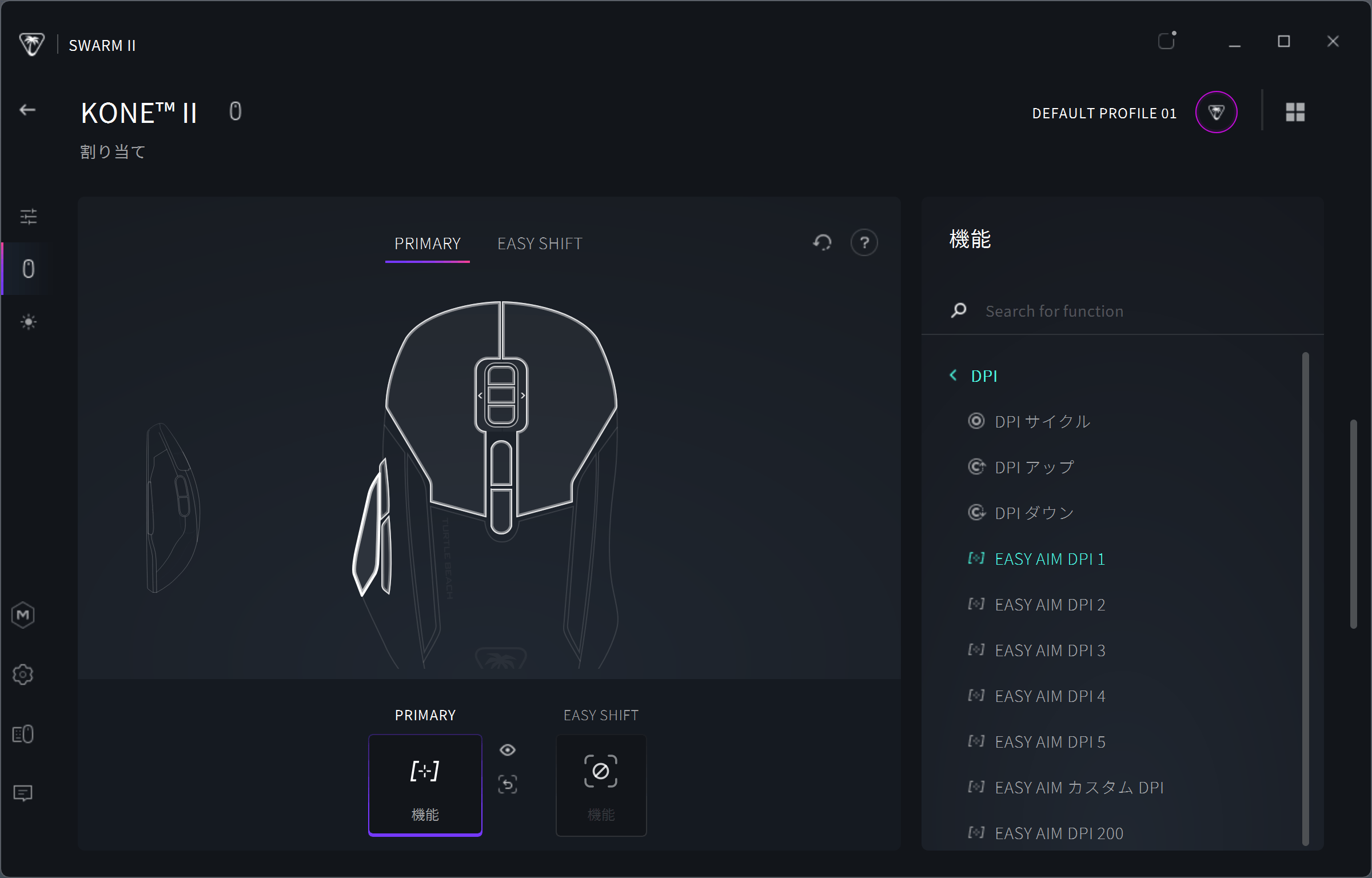

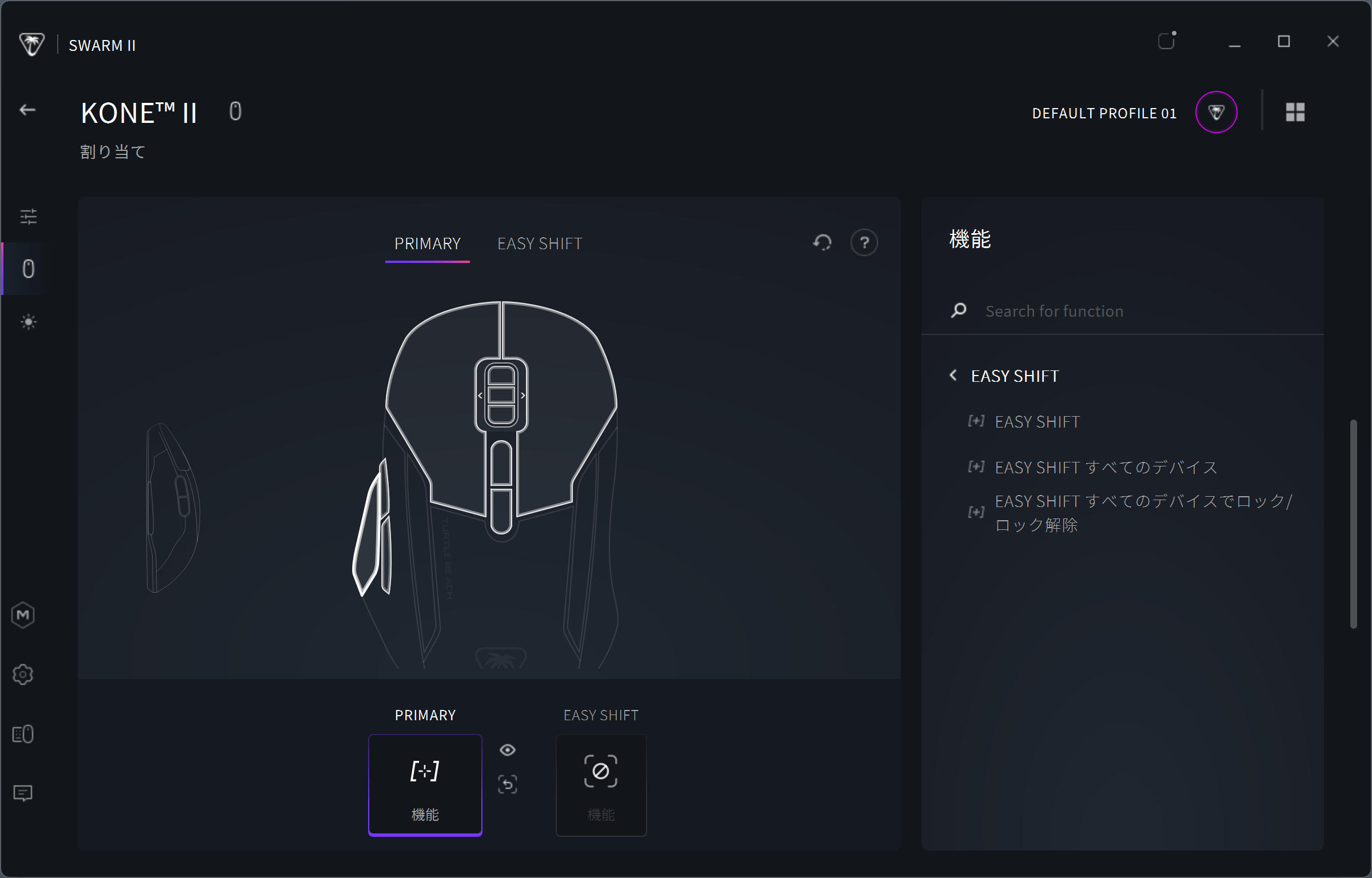

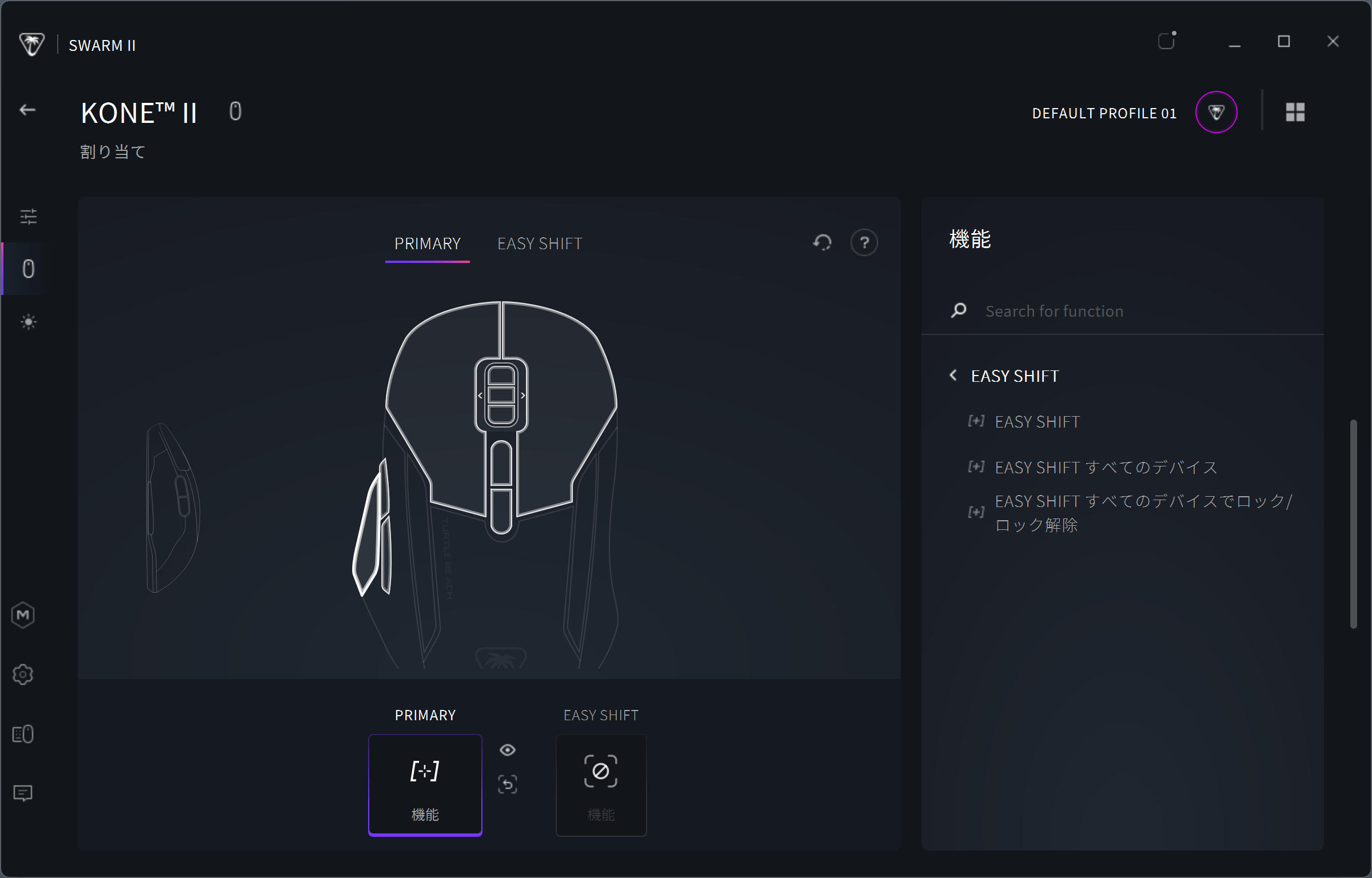

今回は「Swarm II」オリジナルの機能として、「Easy Aim DPI」と「Easy Shift」のふたつの機能に焦点を当てて解説していこう。

「Easy Aim DPI」は、割り当てたボタンを押している間だけDPIを一時的に切り替えられる機能だ。あらかじめ設定した5つのDPIから選べるほか、任意の数値に変更することも可能。例えば、スコープを覗いて精密射撃をするときはDPIを下げ、逆に一時的に視点移動を速くしたいときはDPIを上げる――といった使い方ができる。

なお、Easy Aim DPI1〜5は上記のDPI設定で設定した5種類のDPIに変更できるというもので、Easy Aim カスタムDPIは任意のDPIに変更可能だ。「割り当てたボタンを押している間だけこのDPIにしたい」という数値があるのであれば、Easy Aim カスタムDPIを選択しよう。

「Easy Shift」は、割り当てたボタンを押している間だけ、他のボタンに別の機能を割り当てられる機能だ。

例えば普段は射撃に使う左クリックも、「Easy Shift」を押しながらだとマップ表示に切り替えられる――といった具合だ。

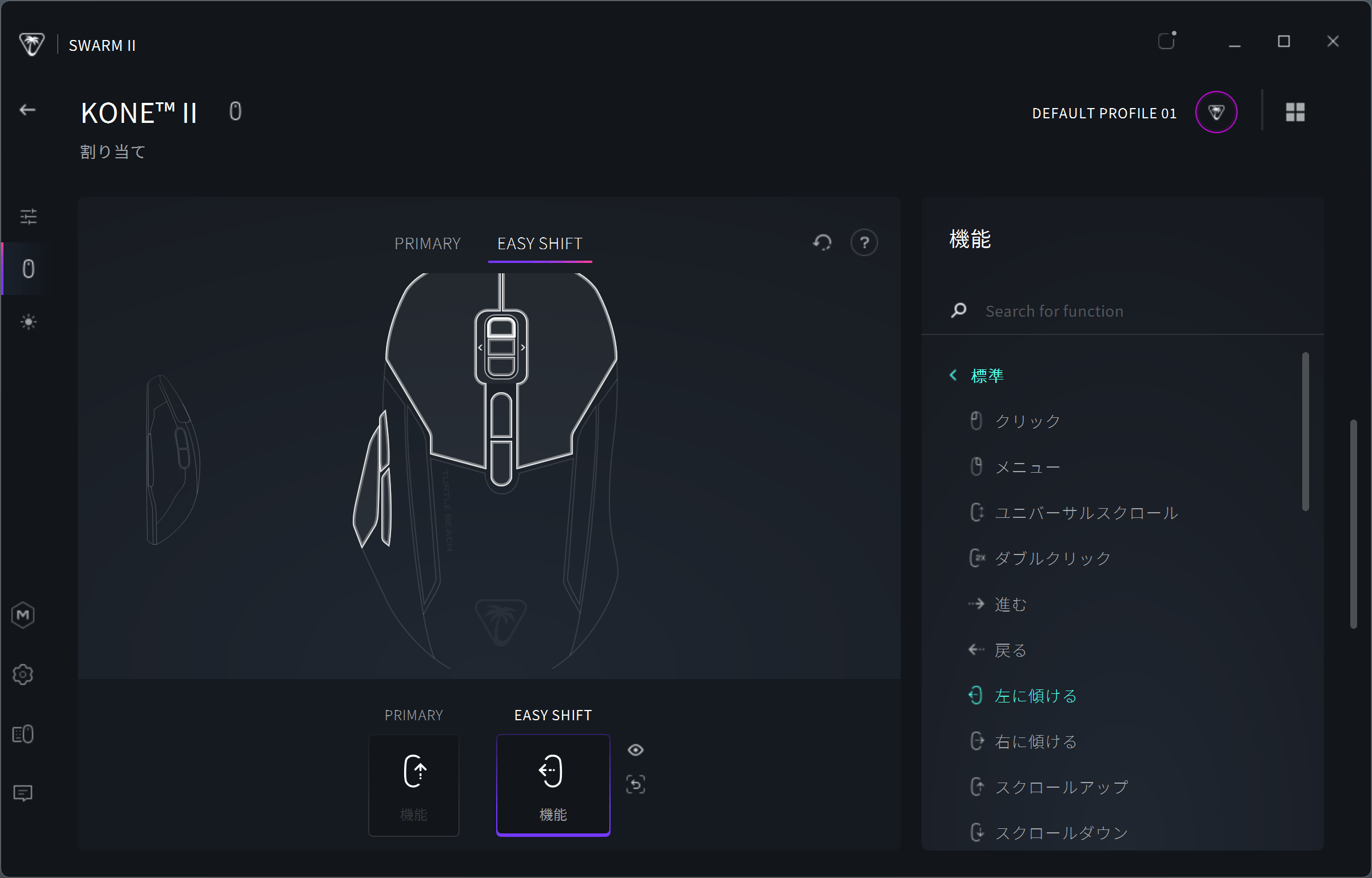

要はひとつのボタンに通常時(PRIMARY)と「Easy Shift」時の2種類のアクションを仕込める機能である。ゲームプレーだけでなくデスクワークにも便利。例えばサイドボタンに「Easy Shift」を割り当てておき、ONの間は左クリック=ブラウザの「戻る」、右クリック=「進む」と設定しておけば、快適にブラウジングが楽しめる。

なお、「Easy Shift」のメニューは下記の3種類ある。

Easy Shift:

ボタンを押している間「Easy Shift」が発動

Easy Shift すべてのデバイス:

ボタンを押している間「Easy Shift」対応製品すべてのデバイスで「Easy Shift」が発動

Easy Shift すべてのデバイスのデバイスでロック/ロック解除:

ボタンを一回押すごとに「Easy Shift」のオンオフが切り替えられる

多ボタンや「Easy Shift」の使い方は人それぞれだが、ここでは一例として使い方を紹介しよう。

多ボタンマウスはその名の通り通常のマウスよりもボタンが多いので、FPSのようなマウス操作に集中したい時には使いづらい場面ではあるが、『リーグ・オブ・レジェンド』といったMOBAや、『ディアブロ IV』のようなアクションRPGのように、キーボードでの操作が多いゲームで真価を発揮する。左手だけではまかないきれない操作をマウス側で補えるのは大きなアドバンテージだ。

その他にも[Escキー]や[Tabキー]など、たまに使うんだけど左手だとちょっと押しづらいというのを割り当てておくのもアリ。仮に間違って入力してしまってもさほど影響がないので、気兼ねなく使っていけるという感じだ。

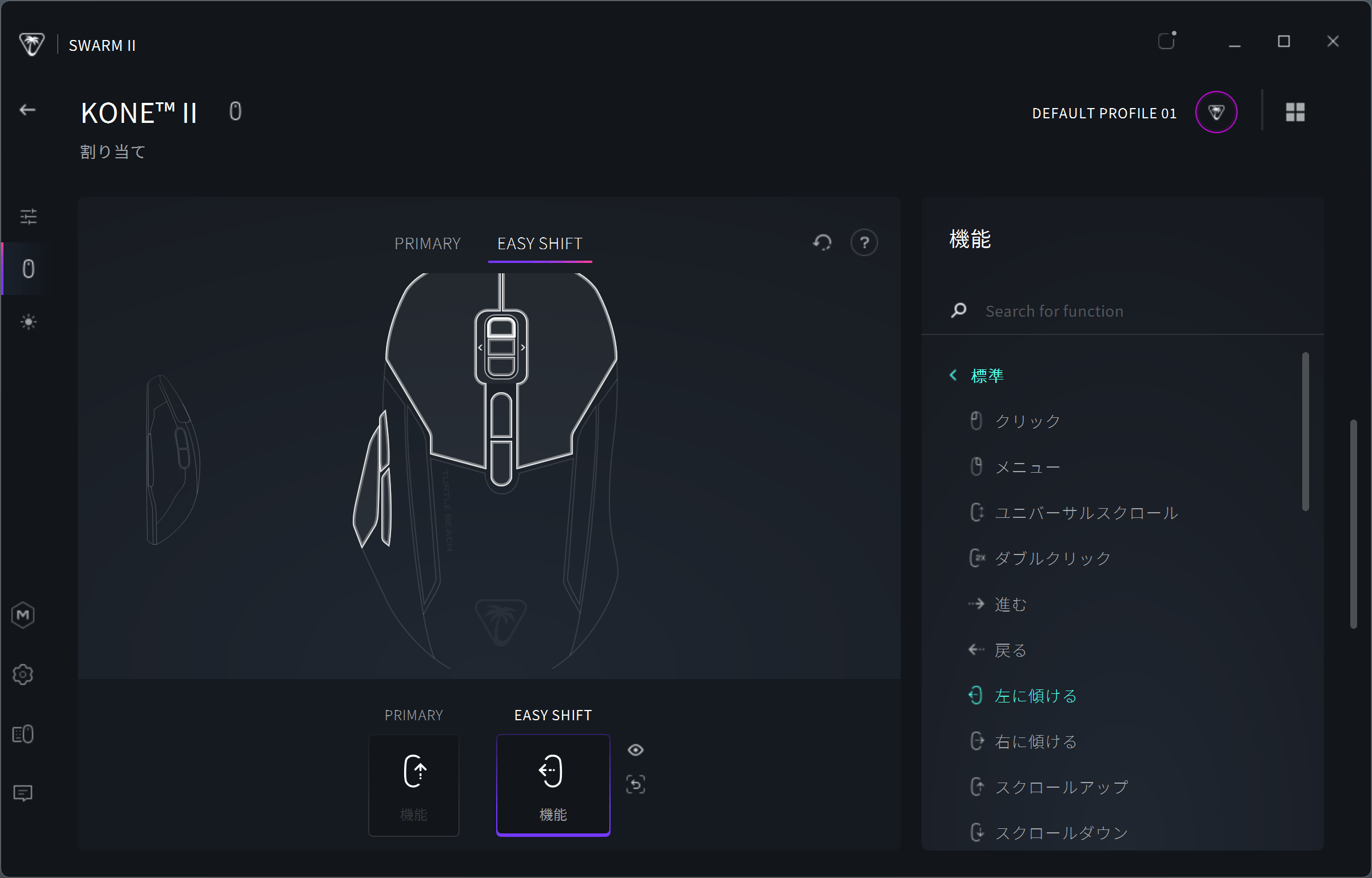

またブラウジングなどでおすすめなのが「Easy Shift」を使ったスクロール方法。例えば「Easy Shift」を押している間はマウスのホイールのスクロールを上下ではなく左右のチルト移動に割り当てる。

Webページやエクセルファイルなど横長のファイルを閲覧している際、ホイールで左右にチルト移動できるのは思いのほか便利なのだ。

ほかにもタブを閉じる、閉じてしまったタブを再度開くといったボタンをサイドボタンに割り当てれば、Google検索で開きまくったタブをワンボタンで閉じられるようになったり、間違って閉じてしまったタブをワンボタンで復活させたりと、ブラウジングが一気に快適になる。

また地味に便利なショートカットはAlt+F4。これは開いているアプリケーションを即座に終了させるショートカットで、プレー中のゲームを即終了させることができる。わざわざタイトル画面に戻って「ゲームを終了」みたいなメニューを開かないとゲームが終了できないタイトルや、オートセーブする前にいったんゲームを落としたいなんて時に、マウスのワンボタンで終了できるので楽ちんだ。

テキストのコピー&ペーストなど頻繁に使うけどキーボードショートカットはちょっと煩わしいといった機能をマウスに割り当てて使ってもまだボタンが足りるというのが多ボタンマウスの魅力。さらにTurtle Beachの「Easy Shift」機能を使えば、同じボタンで2種類の機能を割り当てられるので、カスタマイズ性はさらに広がるのだ。

非常に多機能な「Kone II」シリーズ。ゲームもPC作業もどちらも便利にしたいという人におすすめのデバイスと言える。しかし、がっつりゲームをやりたいのであれば、高ポーリングレートに対応したマウスが魅力に感じる。さらに「Kone II Air」は重量が110gと、比較的ずっしりしているため、多ボタンかつ軽量を求めるのであれば有線接続の「Kone II」がおすすめだ。

また多ボタンとはいうものの、アクセスしづらいホイール下部のボタンや、一般的なゲーミングマウスに付随しているサイドボタンを除けば、側面と底面にあるボタンのみなので、多ボタンマウスといわれると微妙なところだ。しかしEasy Shift機能を使えば、カスタムの幅はぐっと広がる。FPSというよりはMOBAやRPG、また普段のブラウジングやワーキングのオトモにおすすめしたいマウスだ。

また単純に物理ボタンが多い方がお好みであれば「Kone XP Air」の方が圧倒的にボタンの数が多いのでおすすめ。筆者は割と物理ボタン多めが好きなタイプなので、どちらかといえば「Kone XP Air」の方が使用頻度は多いと感じた。

「Kone XP Air」と「Kone II Air」ではサイズ感も若干異なるため、購入前に実機がさわれる店舗で確認してみるのもアリだ。

Kone II Air:

https://amzn.asia/d/hrqABhC

Kone II:

https://amzn.asia/d/9gqswXd

筆者は多ボタンマウスが好きで、今までさまざまな多ボタンマウスを使ってきた。今回はアメリカのゲーミングデバイスブランドTurtle Beach(たーとるびーち)より発売されているワイヤレスゲーミングマウスの「Kone XP Air」および有線ゲーミングマウスの「Kone II」をレビューしていこう。

前モデルとの差別化となった新モデル

モデル名のとおり、今回紹介するマウスは前モデルの進化版となっている。前モデルは「Kone XP Air」というモデル。こちらはゲーミングデバイスブランドROCCAT(ろきゃっと)がTurtle Beachに買収される前から発売されているマウスで、現在も発売中だ。

あえて新モデルと紹介しているが、いうならば別モデルというくらい機能に違いがある。まずはそれぞれどんな違いがあるのか比較表を作ったので確認してほしい。

大きな違いはボタンの数、サイズ、重量、充電ドックの有無だ。結論から言えば、単純にボタンの数が多い方がよければ、「Kone XP Air」がおすすめ。逆に、より高性能センサーで、大きめのサイズ感がお好みならば「Kone II Air」、軽さと多ボタンを両立させたいなら「Kone II」を選択肢に入れるといい。

「Kone II」シリーズは、サイズ的にはかなり大きめの部類に入るため、手が大きめだと包み込むようなかぶせ持ちがしやすい。一方で手が小さめだとかなり大きいギアを持っている感があるので、かぶせ持ちはもちろん、つかみ持ちも難しい。

「Kone II Air」のみもうひとつ大きな違いがある。それはスクロールが2タイプから選べるというもの。ラチェット式スクロールと、フリースクロールに切り替えられるのだ。要はホイール部分のスクロールをカチカチタイプにするのか、ヌルヌルタイプにするのかをボタンで切り替えることができる。

▲「Kone II Air」のみホイールの下部にスクロール切り替えボタンがある。ボタンは誤作動しないよう、カチカチ音が鳴る押しボタン式になっている

▲「Kone II」のホイール下部には単純に物理ボタンがふたつついている。こちらは後述する「Swarm II」でお好みの操作を割り当てることが可能だ

以上のことから「Kone II」シリーズはどちらもボタン数は同じであるが、「Kone II Air」にはカスタマイズできない物理ボタンを含めた数になっているため、実質ボタン数は「Kone II」の方がひとつ多いことになる。

▲左が前モデル「Kone XP Air」で右が新モデルの「Kone II Air」のサイズ感。見てのとおり「Kone II Air」の方がかなり大きめであることが分かる

シックなデザインに上品なLEDをプラス

次に外観をチェックしてみよう。「Kone II Air」、「Kone II」ともにブラックとホワイトのカラー展開になっていて、表面はマット仕上げになっている。また裏面は3カ所にソールが貼られている。手にぺたりと吸い付くというよりはサラサラとした感触で手に馴染むといった質感だ。またソールは大きめなので重量の割にはしっかり滑ってくれる印象だ。

▲全体的にマット調なので上品な印象。左右にLEDでライティングされるラインがデザインされていて、これもまた質感を高めてくれる

▲背面のソールはこんな感じ。上下は大きめで、センサー付近に円形のソールが付いている

また、背面にはトランスミッターを収納できるスペースがあるので、持ち運びする際に活用できる。

▲2.4GHz接続する際に使用するトランスミッター(写真右)。写真左のアダプターを使えば、付属のケーブルを使ってマウス本体の近くにトランスミッターを設置できる。より無線接続を安定させたいユーザーにおすすめだ

サイドボタンは側面にふたつ。そして底面に大きめのボタンがついているのが大きな特徴だ。

▲サイドボタンは一般的なマウスと同じで前後にふたつついているが、底面にあるボタンはなかなか珍しい

この底面のボタンが実に入力しやすい。特につかみ持ちで使用している際、親指を下げるだけで入力できるのはうれしいポイントだ。

▲誤作動しないようクリック感はあり、それでいて軽い力で入力できる底面ボタン。地味に使用頻度が高くなる快適さだ

先述したとおり、「Kone II Air」のみホイールはスクロールのタイプを2パターンに変更できる。また両モデルともに左右にチルトすることも可能だ。

▲ホイール部分もLEDでライティングされる

「Kone II Air」と「Kone II」ではスクロールの仕様が異なるせいか、「Kone II Air」のラチェット式スクロール時の音は大きめだった。割とゴリゴリゴリゴリというスクロール音がするので気になる人はクリック音も含めて、下記の比較動画を見てほしい。

クリック音はカチカチと小さめな音でやや浅めなクリック感だ。

マウスのカスタマイズが可能なSwarm IIの使い方

「Swarm II」はTurtle Beachのゲーミングデバイスを一括管理できるアプリで、さまざまな設定を変更・保存することができる。

URL:

https://support.turtlebeach.com/s/downloads?language=ja&co=ja_JA#/319/Swarm-II

▲Turtle Beach製のゲーミングデバイスを接続した状態で「Swarm II」を起動すると、現在接続されているギアが画面上に表示される。所持しているデバイスによって画面上のカラーも変更できるのも地味にうれしいポイントだ

▲「Swarm II」ではデバイスのファームウェアアップデートも行うことができる。メニューに従ってアップデートをしておこう

各マウスの設定ではDPIやポーリングレートの設定など、自分好みにカスタマイズすることができる。また、これらの設定は最大5つのプロファイルに保存が可能で、設定を書き出すこともできる。例えば別のPCで同じマウスを使いたいときは、その設定ファイルをもうひとつのPCにインストールした「Swarm II」経由でインポートすればOKだ。

▲DPIは50単位で調整可能で、最大5つまでプリセットを登録できる。設定したプリセットは「DPIアップ」や「DPIダウン」などに設定したボタンで切り替え可能だ

なお、ポーリングレートはゲームをがっつりやるのであれば最大値の1,000に設定しておくのがベター。数値が高ければ高いほどマウスの操作が滑らかになり、ゲーム中に表示される映像も滑らかになるのだ。

DPIとCPIについて

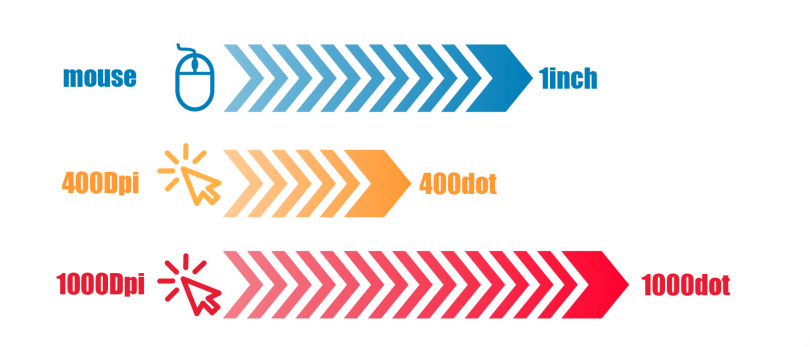

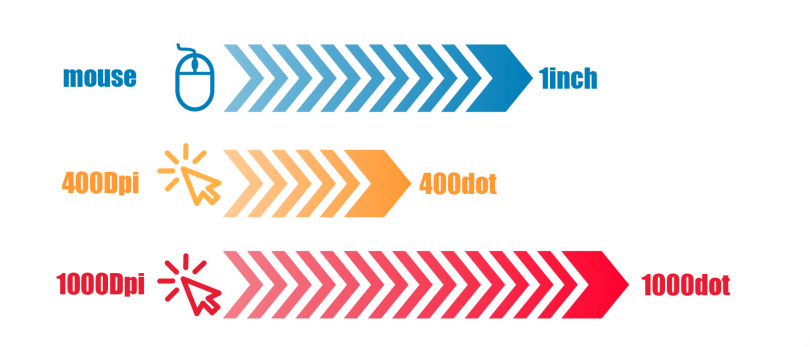

マウスの感度を示す値としてDPIやCPIといった単位が使われる。DPIはDot Per Inchの略で、マウスを1インチ(約2.5cm)移動させたときに何ドット分カーソルが移動するかを示している。DPI400なら400ドット、DPI1,000なら1,000ドット移動することになり、数値が高ければ高いほどカーソルが速くなることを示している。

一方で、CPIとはCounts Per Inchの略で、マウスを1インチ(約2.5cm)移動させたときに送信されるカウント数を示している。言葉のニュアンスは異なるものの、どちらも1インチあたり、どれだけカーソルが動くかを示している。CPIは主にSteelSeriesが採用している単位で、他社メーカーはDPIを採用している。

ちなみにeDPIとはDPI × ゲーム内感度で算出される数値で、異なるDPIのマウスでも、ゲーム内での感度を統一したい時に使用される数値だ。例えば400DPIと800DPIで同じ感度にしたい場合は下記のようなゲーム感度に設定すればいい。

400DPI × ゲーム内感度2.0 = 800eDPI

800DPI × ゲーム内感度1.0 = 800eDPI

マウスの感度を示す値としてDPIやCPIといった単位が使われる。DPIはDot Per Inchの略で、マウスを1インチ(約2.5cm)移動させたときに何ドット分カーソルが移動するかを示している。DPI400なら400ドット、DPI1,000なら1,000ドット移動することになり、数値が高ければ高いほどカーソルが速くなることを示している。

一方で、CPIとはCounts Per Inchの略で、マウスを1インチ(約2.5cm)移動させたときに送信されるカウント数を示している。言葉のニュアンスは異なるものの、どちらも1インチあたり、どれだけカーソルが動くかを示している。CPIは主にSteelSeriesが採用している単位で、他社メーカーはDPIを採用している。

ちなみにeDPIとはDPI × ゲーム内感度で算出される数値で、異なるDPIのマウスでも、ゲーム内での感度を統一したい時に使用される数値だ。例えば400DPIと800DPIで同じ感度にしたい場合は下記のようなゲーム感度に設定すればいい。

400DPI × ゲーム内感度2.0 = 800eDPI

800DPI × ゲーム内感度1.0 = 800eDPI

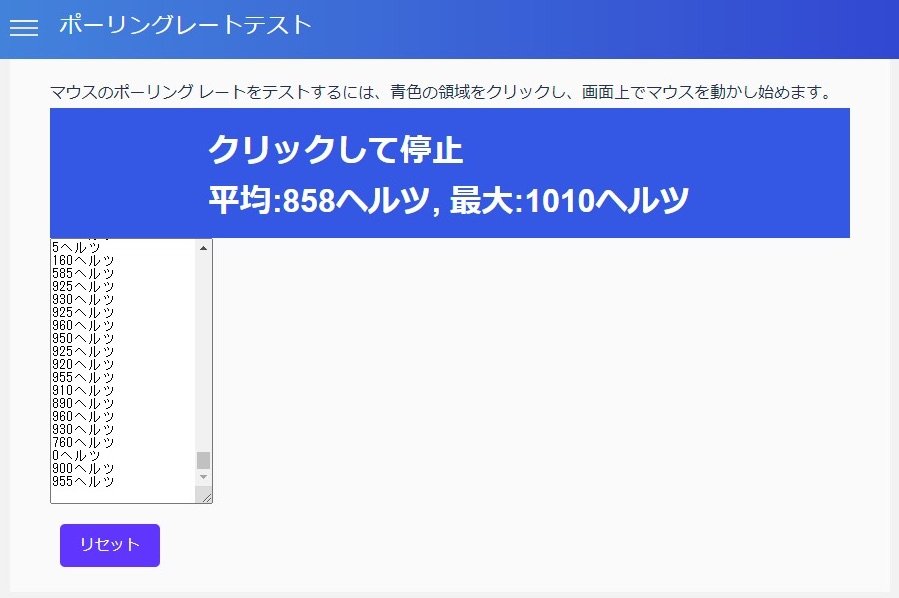

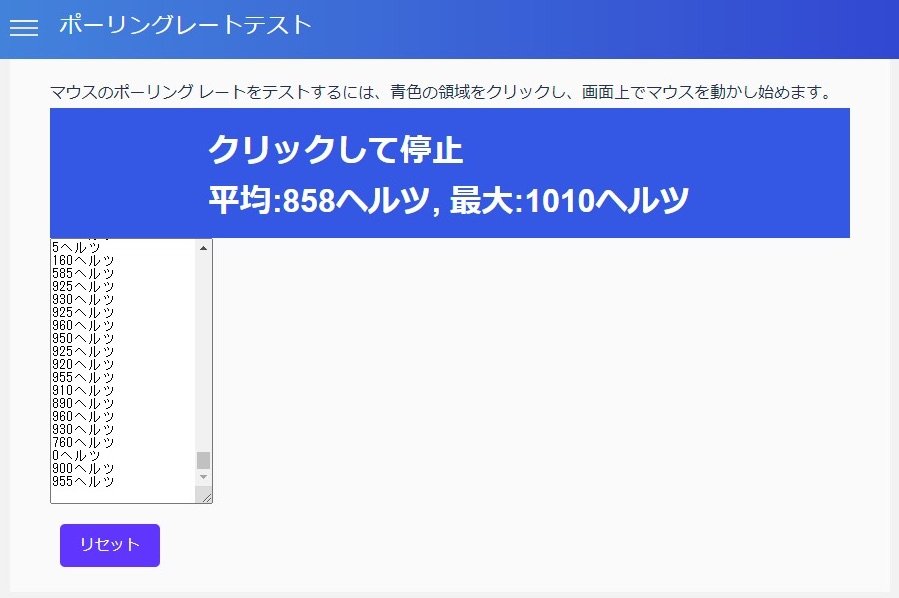

ポーリングレートとは

マウスがPCに情報を送信する頻度を示す項目で、Hz(ヘルツ)の単位で表示される。基本的に数値が高いほど滑らかで、ラグの少ない入力が可能になる。しかし高いポーリングレート値の恩恵を受けるには、モニターのリフレッシュレートも高くなければならない。自分の環境が高ポーリングレートの恩恵を受けているのかは、下記のようなサイトで視覚的に確認することができる。

ポーリングレートテスト:

https://www.clickcpstest.com/ja/polling-rate-test

マウスがPCに情報を送信する頻度を示す項目で、Hz(ヘルツ)の単位で表示される。基本的に数値が高いほど滑らかで、ラグの少ない入力が可能になる。しかし高いポーリングレート値の恩恵を受けるには、モニターのリフレッシュレートも高くなければならない。自分の環境が高ポーリングレートの恩恵を受けているのかは、下記のようなサイトで視覚的に確認することができる。

ポーリングレートテスト:

https://www.clickcpstest.com/ja/polling-rate-test

▲画面の青い部分をクリックし、青い部分でマウスを左右に振って計測する。リフレッシュレートの高いモニターであれば1,000Hzの恩恵は得られていると確認できる

▲設定を変えてマウスのカーソルを見るのが一番変化を確認しやすい。125Hzに比べ1,000Hzの方が、カーソルの軌跡が多く滑らかに表示される。FPSタイトルで確認する場合は、制止しているオブジェクトを見ながらマウスを左右に振ってみよう。見え方の違いが確認できるはずだ

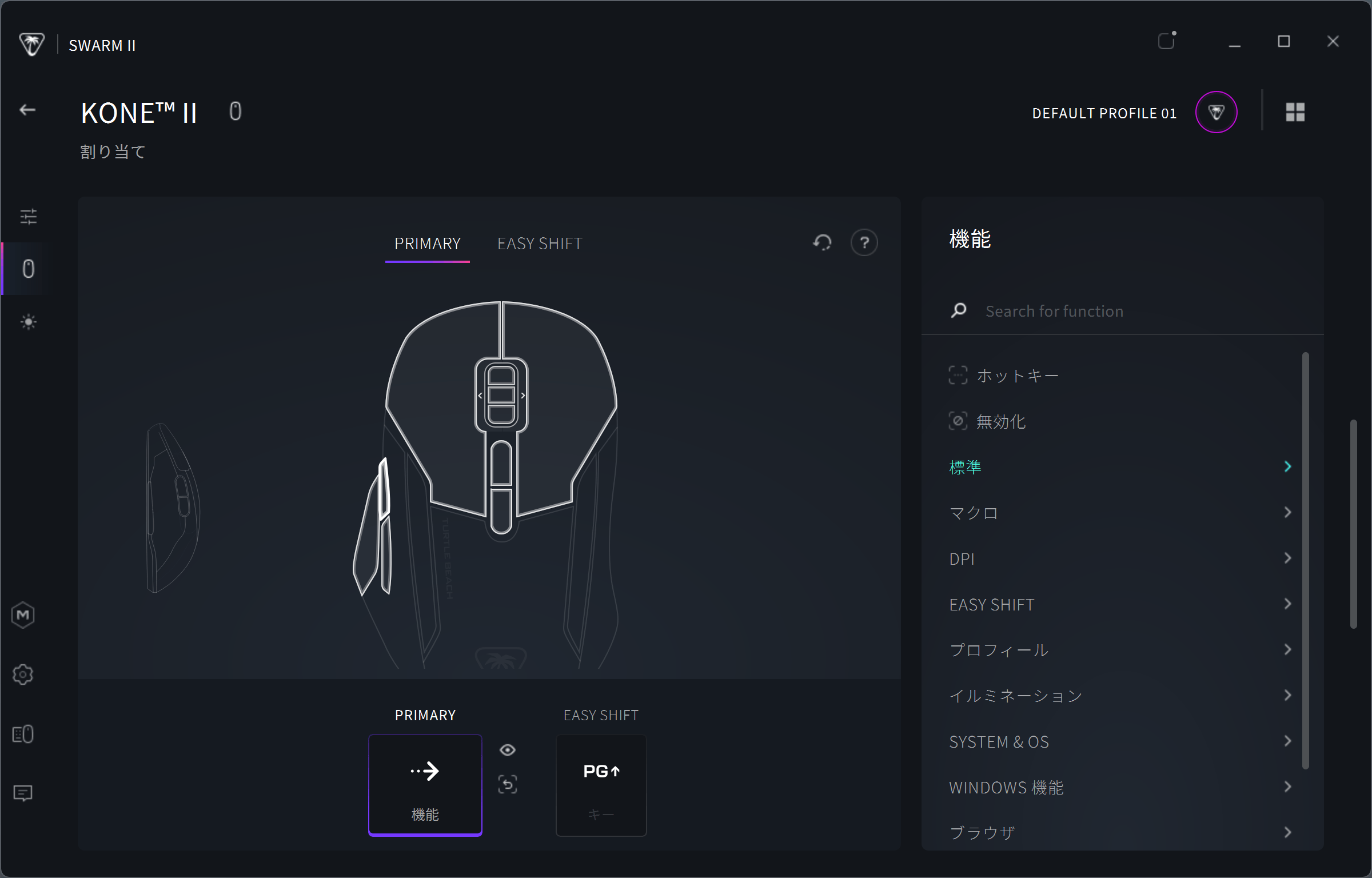

また各種ボタンの設定は、キーボードの組み合わせやWindowsの機能など、さまざまな入力に割り当てることができる。操作も直感的で使いやすいので、こういったアプリを使ったことがない人にもおすすめだ。

▲ボタンの割り当ては非常に簡単。画面左部にあるマウスのアイコンをクリックして割り当て画面を表示。画面に映ったマウスのイラストのボタンをクリックして、割り当てたい機能を右のメニューから選べばOKだ

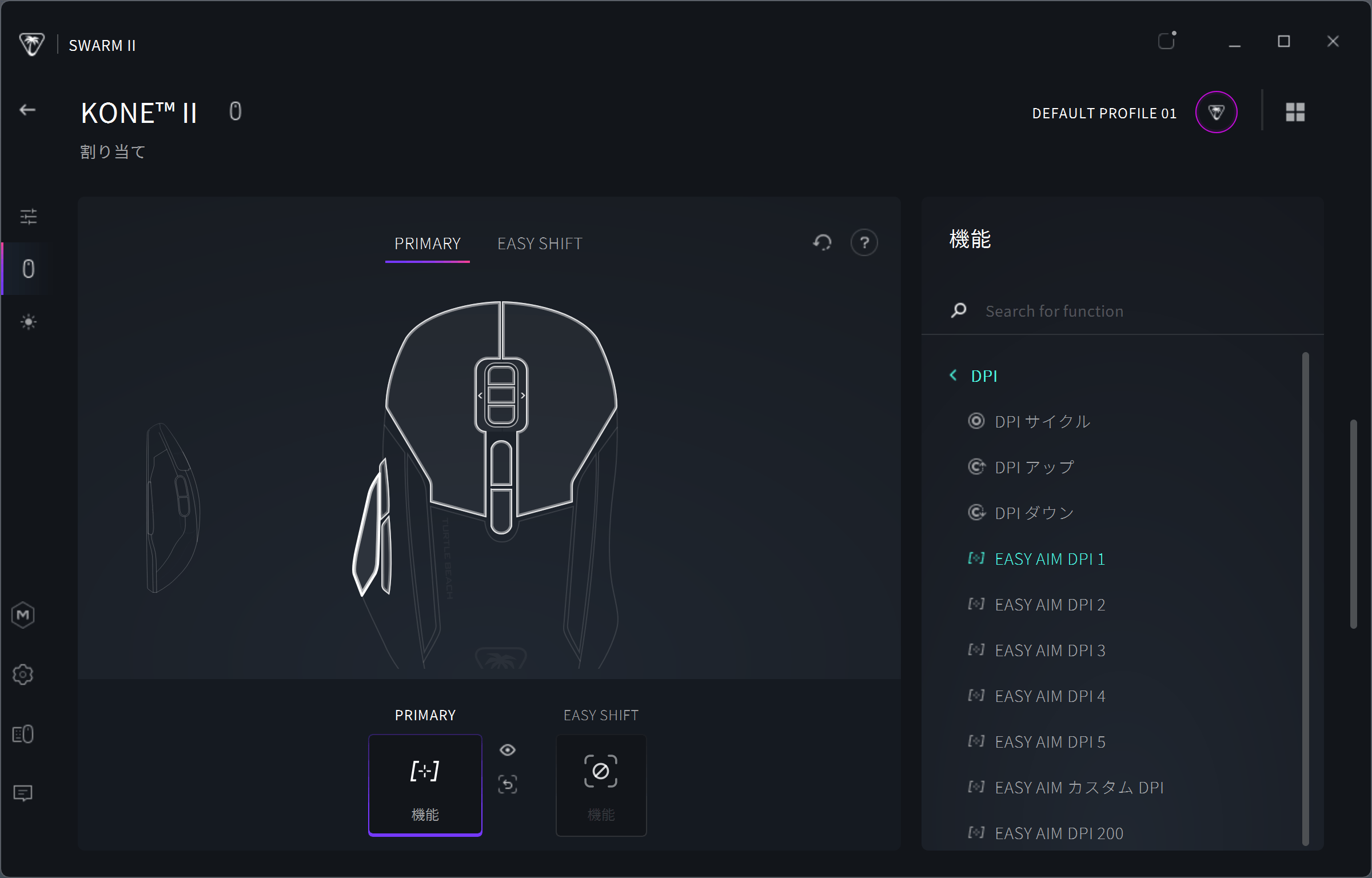

今回は「Swarm II」オリジナルの機能として、「Easy Aim DPI」と「Easy Shift」のふたつの機能に焦点を当てて解説していこう。

「Easy Aim DPI」は、割り当てたボタンを押している間だけDPIを一時的に切り替えられる機能だ。あらかじめ設定した5つのDPIから選べるほか、任意の数値に変更することも可能。例えば、スコープを覗いて精密射撃をするときはDPIを下げ、逆に一時的に視点移動を速くしたいときはDPIを上げる――といった使い方ができる。

▲「Easy Aim DPI」は右側にあるメニューのDPIカテゴリーから選ぶことができる

なお、Easy Aim DPI1〜5は上記のDPI設定で設定した5種類のDPIに変更できるというもので、Easy Aim カスタムDPIは任意のDPIに変更可能だ。「割り当てたボタンを押している間だけこのDPIにしたい」という数値があるのであれば、Easy Aim カスタムDPIを選択しよう。

「Easy Shift」は、割り当てたボタンを押している間だけ、他のボタンに別の機能を割り当てられる機能だ。

例えば普段は射撃に使う左クリックも、「Easy Shift」を押しながらだとマップ表示に切り替えられる――といった具合だ。

要はひとつのボタンに通常時(PRIMARY)と「Easy Shift」時の2種類のアクションを仕込める機能である。ゲームプレーだけでなくデスクワークにも便利。例えばサイドボタンに「Easy Shift」を割り当てておき、ONの間は左クリック=ブラウザの「戻る」、右クリック=「進む」と設定しておけば、快適にブラウジングが楽しめる。

▲「Easy Shift」は右側にあるメニューのEasy Shiftカテゴリーから3種類の設定を選ぶことができる

なお、「Easy Shift」のメニューは下記の3種類ある。

Easy Shift:

ボタンを押している間「Easy Shift」が発動

Easy Shift すべてのデバイス:

ボタンを押している間「Easy Shift」対応製品すべてのデバイスで「Easy Shift」が発動

Easy Shift すべてのデバイスのデバイスでロック/ロック解除:

ボタンを一回押すごとに「Easy Shift」のオンオフが切り替えられる

多ボタンマウスのすすめ

多ボタンや「Easy Shift」の使い方は人それぞれだが、ここでは一例として使い方を紹介しよう。

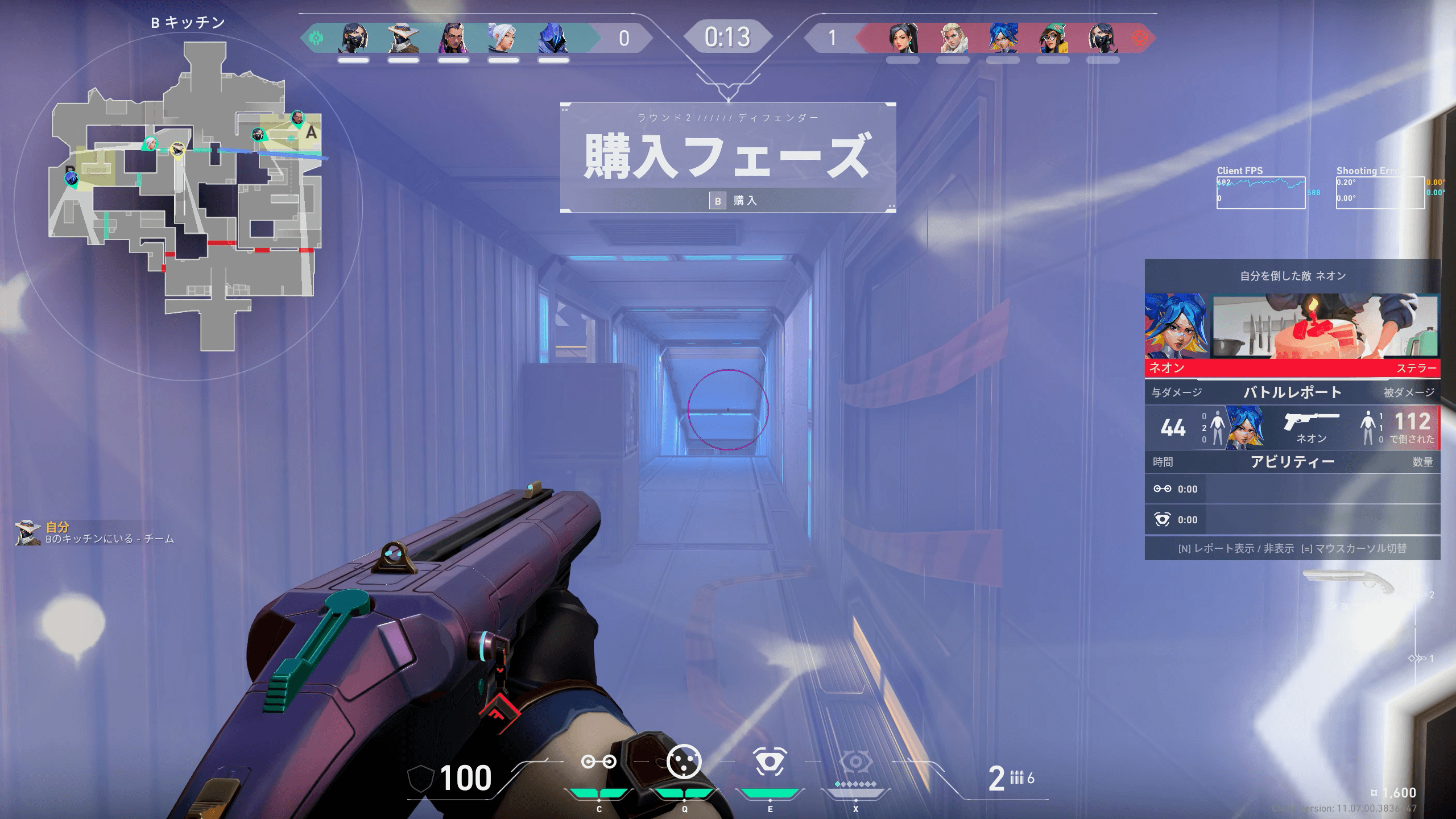

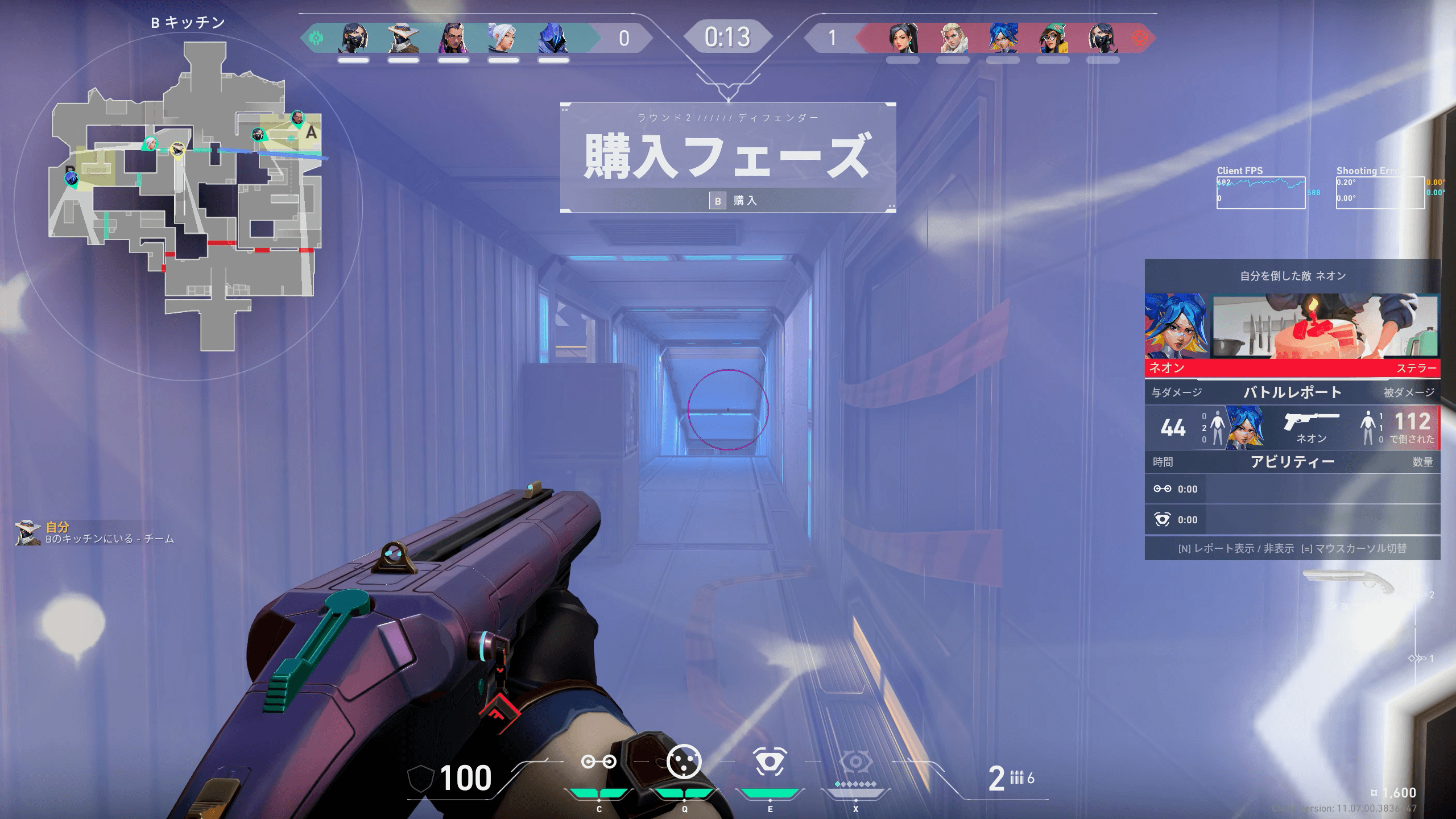

多ボタンマウスはその名の通り通常のマウスよりもボタンが多いので、FPSのようなマウス操作に集中したい時には使いづらい場面ではあるが、『リーグ・オブ・レジェンド』といったMOBAや、『ディアブロ IV』のようなアクションRPGのように、キーボードでの操作が多いゲームで真価を発揮する。左手だけではまかないきれない操作をマウス側で補えるのは大きなアドバンテージだ。

▲『VALORANT』で使う際、マウス底面にあるボタンを「ボイスチャット」のオンオフに割り当てている。話したいときだけ親指を少し下げればいいので、このボタン配置はかなりお気に入りだ

その他にも[Escキー]や[Tabキー]など、たまに使うんだけど左手だとちょっと押しづらいというのを割り当てておくのもアリ。仮に間違って入力してしまってもさほど影響がないので、気兼ねなく使っていけるという感じだ。

またブラウジングなどでおすすめなのが「Easy Shift」を使ったスクロール方法。例えば「Easy Shift」を押している間はマウスのホイールのスクロールを上下ではなく左右のチルト移動に割り当てる。

▲「Easy Shift」発動時のボタン設定は、変更したいボタンを選択後、画面下部にあるEasy Shiftのアイコンをクリックしてから右の機能メニューから割り当てたい機能を選択すればOK。なお、マウスの操作は標準カテゴリー内から選択できる

Webページやエクセルファイルなど横長のファイルを閲覧している際、ホイールで左右にチルト移動できるのは思いのほか便利なのだ。

ほかにもタブを閉じる、閉じてしまったタブを再度開くといったボタンをサイドボタンに割り当てれば、Google検索で開きまくったタブをワンボタンで閉じられるようになったり、間違って閉じてしまったタブをワンボタンで復活させたりと、ブラウジングが一気に快適になる。

▲Chrome系のブラウザならば、タブを閉じるショートカットはCtrl+W、最後に閉じたタブを開くはCtrl+Shift+Tなので、それぞれのショートカットをサイドボタンに割り当てれば、タブを閉じたり開いたりをマウス操作だけで行える

また地味に便利なショートカットはAlt+F4。これは開いているアプリケーションを即座に終了させるショートカットで、プレー中のゲームを即終了させることができる。わざわざタイトル画面に戻って「ゲームを終了」みたいなメニューを開かないとゲームが終了できないタイトルや、オートセーブする前にいったんゲームを落としたいなんて時に、マウスのワンボタンで終了できるので楽ちんだ。

▲ホイール下部にあるボタンは、誤作動しづらい場所にあるので、とっておきの強制終了ボタンとしてAlt+F4を割り当てておくのもアリ!

テキストのコピー&ペーストなど頻繁に使うけどキーボードショートカットはちょっと煩わしいといった機能をマウスに割り当てて使ってもまだボタンが足りるというのが多ボタンマウスの魅力。さらにTurtle Beachの「Easy Shift」機能を使えば、同じボタンで2種類の機能を割り当てられるので、カスタマイズ性はさらに広がるのだ。

まとめ

非常に多機能な「Kone II」シリーズ。ゲームもPC作業もどちらも便利にしたいという人におすすめのデバイスと言える。しかし、がっつりゲームをやりたいのであれば、高ポーリングレートに対応したマウスが魅力に感じる。さらに「Kone II Air」は重量が110gと、比較的ずっしりしているため、多ボタンかつ軽量を求めるのであれば有線接続の「Kone II」がおすすめだ。

▲付属のケーブルは非常に柔らかい素材なので有線接続でも快適に操作できる

また多ボタンとはいうものの、アクセスしづらいホイール下部のボタンや、一般的なゲーミングマウスに付随しているサイドボタンを除けば、側面と底面にあるボタンのみなので、多ボタンマウスといわれると微妙なところだ。しかしEasy Shift機能を使えば、カスタムの幅はぐっと広がる。FPSというよりはMOBAやRPG、また普段のブラウジングやワーキングのオトモにおすすめしたいマウスだ。

また単純に物理ボタンが多い方がお好みであれば「Kone XP Air」の方が圧倒的にボタンの数が多いのでおすすめ。筆者は割と物理ボタン多めが好きなタイプなので、どちらかといえば「Kone XP Air」の方が使用頻度は多いと感じた。

▲やはりボタンの数だけでいえば、写真奥の「Kone XP Air」の方が圧倒的に多い。がっつりボタンがほしいのであれば「Kone XP Air」に軍配が上がる

「Kone XP Air」と「Kone II Air」ではサイズ感も若干異なるため、購入前に実機がさわれる店舗で確認してみるのもアリだ。

【eSports World編集部の評価】

操作性:★★★★☆

機能性:★★★☆☆

デザイン性:★★★★★

価格:★★★★☆

携帯性:★★★★★

総合評価:4.2

多ボタンマウスは選択肢が多いとはいえ、まだまだ標準的なマウスに比べるとラインアップは少なめ。そんな中、しっかりとしたメーカーの多ボタンマウスというのはうれしいポイント。一方で、多ボタンマウスというには少しボタンが少なめなのが気になるところ。「Easy Shift」で擬似的にボタンの数を増やすことができるが、やはり物理ボタンが多めの方が使い勝手はいい。

やはり注目はマウス底面にあるボタン。これが非常に使い勝手が良くて、操作性もバッチリ。ゲームだけでなく普段使いでもさりげなく使えるボタン配置が秀逸だ。

ポーリングレートは1,000Hzと最近のゲーミングマウスにしては低めなので、ガッチガチにゲーム使いというよりは普段使いとの併用マウスとして使っていくといいだろう。

セール時の価格はKone II Airが1万円前後、Kone IIが6,000円前後と、大変お買い得になるタイミングもあるのでのセール時を狙うのもアリ!

操作性:★★★★☆

機能性:★★★☆☆

デザイン性:★★★★★

価格:★★★★☆

携帯性:★★★★★

総合評価:4.2

多ボタンマウスは選択肢が多いとはいえ、まだまだ標準的なマウスに比べるとラインアップは少なめ。そんな中、しっかりとしたメーカーの多ボタンマウスというのはうれしいポイント。一方で、多ボタンマウスというには少しボタンが少なめなのが気になるところ。「Easy Shift」で擬似的にボタンの数を増やすことができるが、やはり物理ボタンが多めの方が使い勝手はいい。

やはり注目はマウス底面にあるボタン。これが非常に使い勝手が良くて、操作性もバッチリ。ゲームだけでなく普段使いでもさりげなく使えるボタン配置が秀逸だ。

ポーリングレートは1,000Hzと最近のゲーミングマウスにしては低めなので、ガッチガチにゲーム使いというよりは普段使いとの併用マウスとして使っていくといいだろう。

セール時の価格はKone II Airが1万円前後、Kone IIが6,000円前後と、大変お買い得になるタイミングもあるのでのセール時を狙うのもアリ!

Kone II Air:

https://amzn.asia/d/hrqABhC

Kone II:

https://amzn.asia/d/9gqswXd

【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:eスポーツに必須! コントローラー編

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第1弾「HORI ファイティングエッジ刃 for PlayStation®4 / PC」を紐解く!【レビュー】

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第2弾「Hit Box Arcade製 hitBOX」を紐解く!【レビュー】

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第3弾「SANWA STANDARD ARCADE STICK for PS4 MoNo」を紐解く!【レビュー】

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第4弾「Razer Panthera EVO」を紐解く!【レビュー】

- 【レビュー】キャプチャー環境は持ち運ぶ時代に!4k60fpsのHDR映像が録画可能なElgato製キャプチャーデバイス「Elgato 4K60 S+」を使ってみた

- 【レビュー】こだわりのマイクでワンランク上のゲーミング環境を!ハイレゾ出力可能なElgato製コンデンサーマイク「WAVE:1/WAVE:3」

- 「遊び心を忘れず、ユーザーさんに寄り添っていきたい」セイミツ工業株式会社40周年の軌跡【セイミツ工業株式会社 インタビュー】

- 「よりよい製品を より安く より早く」お客様に安心・安全な製品をお届けしたい【株式会社HORI インタビュー】

- 高リフレッシュレートでコスパ高!質実剛健なゲーミングモニター【TUF GAMING VG259QR レビュー】

- そのパワーはデスクトップを超える!4K+120Hzの超高性能ラップトップ【ROG ZEPHYRUS S17 GX703HS レビュー】

- 多ボタンで軽量!勝てる多機能ゲーミングマウス【SteelSeries RIVAL 5 レビュー】

- 【FACECAM レビュー】手軽に使えて高画質!カスタマイズで最大のポテンシャルが引き出せるElgato製ウェブカメラ「FACECAM」

- eスポーツプロプレイヤーが監修!抜群の操作性が勝利へと導く【SteelSeries Prime+ レビュー】

- 【一台何役?】マイクにカメラにタブレットに——工夫次第で使い方は無限大!Elgato製マイクアーム「WAVE MIC ARM/WAVE MIC ARM LP」を徹底レビュー!

- 【レビュー】デスク環境が自分好みにカスタマイズできる「Elgato MULTI MOUNT システム」

- 「ゲーマーの眼の過酷な環境を何とかしたい!」から生まれたゲーミンググラスeSAS【トータルビューティー株式会社 インタビュー】

- 【レビュー】驚きの低遅延と高リフレッシュレートでパススルー+録画ができるキャプチャーデバイス「Elgato HD60 X」

- 【レビュー】デスクトップをハックする!「Yeelight」で自分好みの彩りを構築しよう!

- 【レビュー】1台何役?アプリ起動や遠隔操作、配信のオトモなどに最適な多機能ランチャー「STREAM DECK」シリーズ

- 【レビュー】背面パドル付きで約1万円!有線無線接続可能なXbox ライセンス取得のゲーミングパッド「Recon Cloud」

- Elgato STREAM DECK +:ダイヤルとタッチディスプレイ搭載の新感覚ランチャーガジェットを徹底レビュー!

- 【レビュー】温かみのあるサウンドはストリーマーやAMSRにもおすすめ!ノイズ除去機能搭載の配信用ダイナミックマイクElgato WAVE DX

- 【レビュー】じゃじゃ馬だけど可能性は無限大!左手デバイスの新星Loupedeck Live S/Loupedeck CT

- 【レビュー】強力なノイキャンで没入感万歳「Turtle Beach Stealth Pro」

- 【ROG Harpe Ace Aim Lab Editionレビュー】「AIM LAB」とのコラボ機能はeスポーツ上達にどう役立つ?

- 【レビュー】仕事に最適なモバイルモニター「GeChic On-Lap M152H」でゲーム環境を超快適に!

- 【レビュー】軽いは正義!超軽量で驚くほどなめらかな操作を実現した——Gen.G監修ROCCAT Pure Air & Pure SEL

- 【レビュー】万能ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」で、eスポーツはどこまでできる?

- 【レビュー】有線 or 無線で選んでいい? ROGの最新ゲームパッド「ROG Raikiri Pro&Raikiri」2モデルを徹底比較

- 【レビュー】欲しい機能が全部入り!——ドリフト対策に加えマイクロスイッチボタン採用、液晶ディスプレーで各種設定やSNS通知機能など自由にカスタマイズができるXbox ライセンス取得のゲーミングパッド「Stealth Ultra」

- 【レビュー】キーボードとマウスの合わせ技!——低遅延でグリップ力のある「Burst Ⅱ Air」とラピッドトリガー搭載の「Vulcan Ⅱ TKL Pro」

- 【レビュー】Stream Deck +がパワーアップ!——マイクを接続したりUSBハブになったりと、用途に合わせて選べるアタッチメントが超便利

- 【北斗の拳 ラオウ&サウザーモデル レビュー】 AKRacingが拳王・聖帝の玉座を作ったらすごすぎた

- 【レビュー】白くて安くてパワフル!——配信や動画投稿が気軽に楽しめるElgato Neoシリーズ

- 【Victrix PRO KO レビュー】ガバッと開いて内部にアクセス!——最大4つのボタンを増やせるCHERRY MXスイッチ採用の画期的なレバーレスコントローラー

- 【Victrix Gambit Primeレビュー】安くて速くて多機能!——交換パーツで自分仕様に激変できる新感覚のゲーミングゲームパッドを紐解く

- 【Turtle Beach Stealth Pivotレビュー】クルッと回転して6ボタン配列に!——ボタンレイアウトが瞬時に変わるギミックでレトロゲームも楽しめちゃう!

- 【レビュー】スティック故障の不安にサヨナラ——Victrix PRO BFGにドリフト防止+精度向上が付加される「ホールエフェクトモジュールパック」が便利!

- 【レビュー】多ボタンマウスはゲーム以外でも大活躍!——親指ボタンやEasy Shift機能でカスタマイズは無限大なTurtle Beach「Kone II/Kone II Air」を紐解く

- 【Victrix Pro BFG Reloaded PC レビュー】ひっそりと発売されていたTURTLE BEACHのトラックパッド付きゲーミングゲームパッドがすごい!

eSports World の

eSports World の Discord をフォローしよう

SALE

SALE

大会

大会

チーム

チーム

他にも...?

他にも

他にも...?

他にも