【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界

【Victrix Gambit Primeレビュー】安くて速くて多機能!——交換パーツで自分仕様に激変できる新感覚のゲーミングゲームパッドを紐解く

Victrixから安定した有線接続でコストパフォーマンスに優れたゲーミングゲームパッド「Victrix Gambit Prime」が発売された。本モデルはVictrixのロングセラーとなっているワイヤレスゲーミングゲームパッド「Victrix Pro BFG」の一部を踏襲しつつ、コストダウン+新機能追加を実現。より多くのユーザーに親しまれるモデルとなっている。

今回はそんな「Victrix Gambit Prime」をレビュー。格闘ゲームだけでなく、アクションゲームやRPG、最近流行の『モンスターハンターワイルズ』のオトモに検討してほしい。

■メリット

・低遅延

・低価格

・合計4つの背面パドルあり

・カスタマイズ性が充実

・ヘッドセット対応

■デメリット

・接続は有線のみ

・スティック部分はプラスチック製

・替えのスティックが少ない

・デッドゾーンをオフにできない

まずは外観からチェックしていこう。

質感はマット調のプラスチックな感じで落ち着いた中にもゲーミング感あふれるデザインになっている。正面は基本的なXboxのボタン配列になっているほか、「Victrix Gambit Prime」で使用するファンクションボタンが配置されている。

一般的なゲームパッドとサイズ感は同じで、オーソドックスな背面パドル付きゲームパッドととらえていいだろう。サイズ感も「Victrix Pro BFG」とほぼ同じで、ボタンの配列もほぼ同じと思ってもらって構わない。

やはり有線接続だということもあり、重量は245gとやや軽量タイプになっている。バッテリーを気にすることなく長時間プレーしても疲れないという点はうれしいポイントだ。

「Victrix Gambit Prime」の真骨頂は交換パーツによるカスタマイズ性の高さだ。同梱している交換パーツ用ケース内にはスティックや方向パッド、背面パドルに、交換ガイドが付属している。操作の要となる部分を自分好みにカスタマイズできるのだ。

これらのパーツを交換するには、基本的に本体の前面パネルを外す必要がある。本体手前のくぼみにツメを引っかけてテンションをかければガバッと外すことができる。

交換用のアナログスティックはドーム型と、Sniper Sting Gen2型の2種類がそれぞれひとつずつ入っている。

ざっとプレーした感じだと、標準型のくぼみが気になる人はドーム型に変えると操作性が良くなるだろう。標準型の方が操作性は安定するが、その分引っかかりがあるため、スティックをはじくように使いたい人はドーム型の方が合っていると感じた。一方で、ドーム型は引っかかりがないので、かなり滑る印象だ。特に手が乾燥しているとつるんと滑り落ちてしまうので、好みが分かれそうなスティックとも言える。

また、Sniper Stick Gen2型は単純にスティックの長さが1.6倍ほど長くなるので、より繊細な動きが可能になる。名前の通り、FPSやTPSといった対象に照準を合わせるタイプのゲームで重宝するだろう。例えば照準をゆっくり動かしたい時と、素早く動かしたい時の差を感じやすいのはSniper Stick Gen2型のスティックだ。スナイパー時と通常時の射撃で照準の動く速度を調整したい時に使いやすい。

ちなみに交換の仕方は割に力技で、引っこ抜いて押し込むだけ。かなり力がいるので要注意。

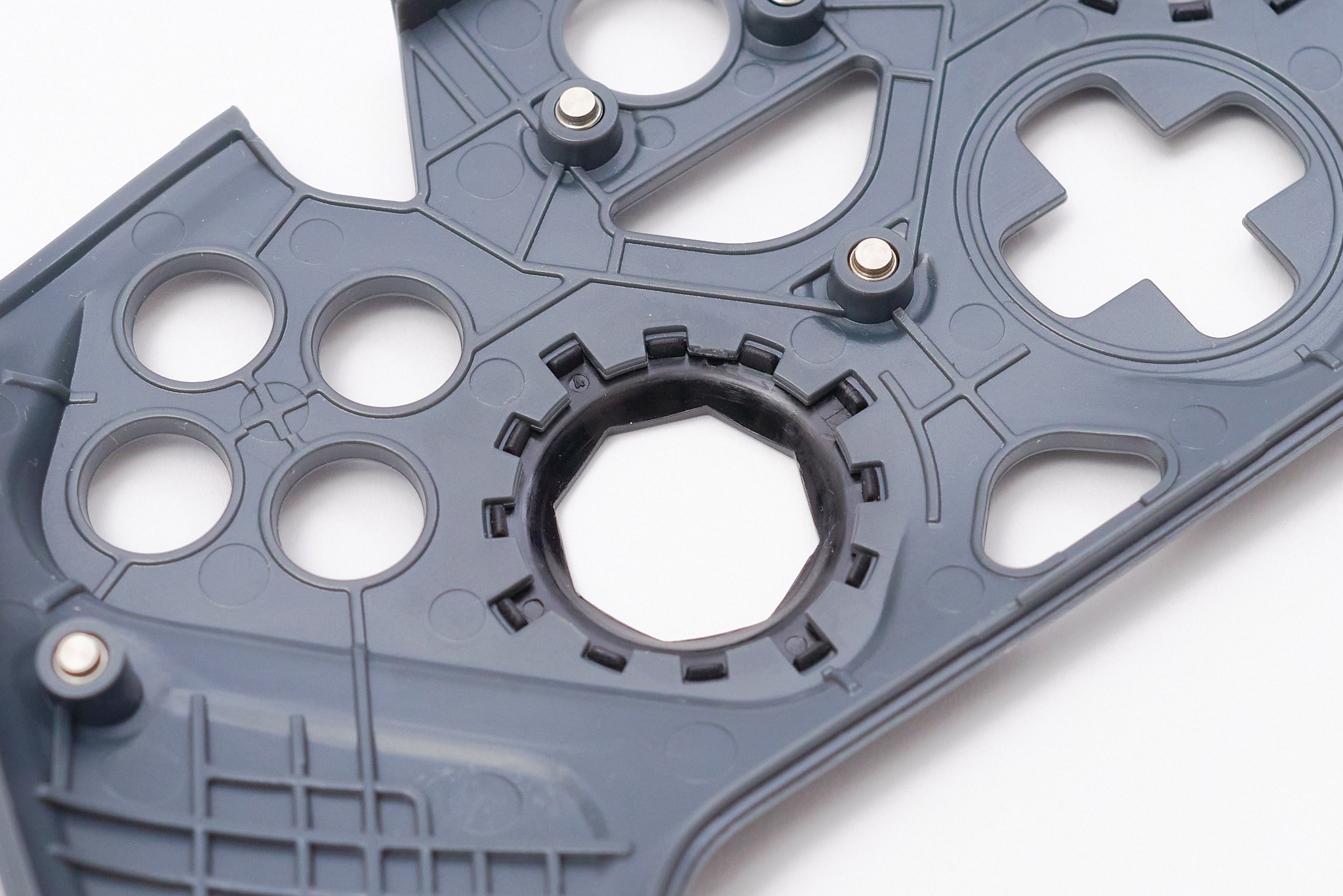

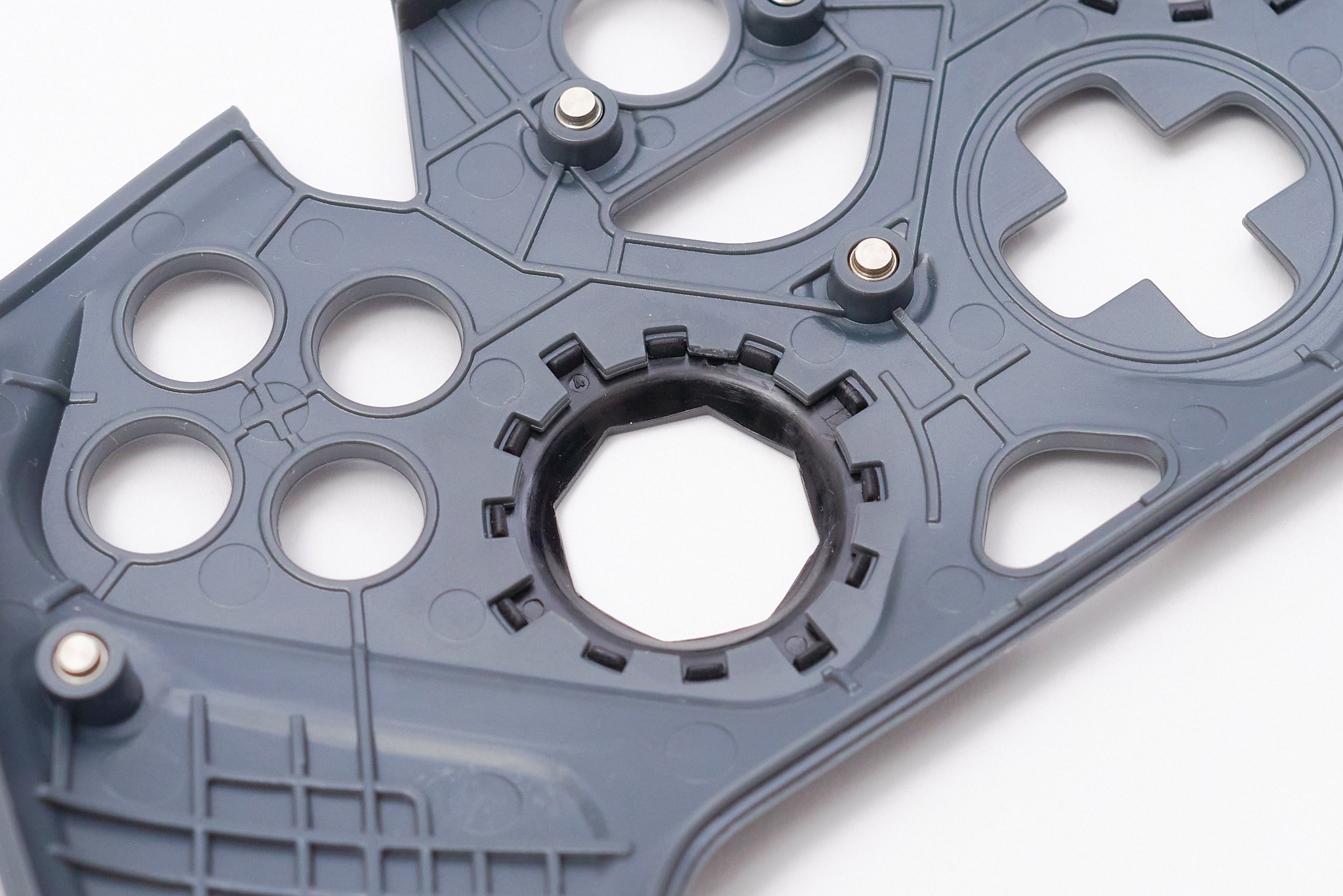

続いて交換可能ゲートの紹介。こちらはアナログスティックの外周に設置するガイドのようなもので、標準で取り付けられているゲートが円形なのに対し、交換用は8角になっているのが特徴だ。

アーケードコントローラーを使ったことがある人ならおなじみの、ガイドとほぼ同じ機能。8角ゲートに換装することで、アナログだけど斜め入力をする際、角に引っかかるようになるので、入力の感覚がつかみやすくなる。通常の円形ゲートならスティックがぐるぐる回るのに対し、8角はカチカチと角でテンションを感じられる。入力にしっかりと角度を付けたいとか、斜めに入力する感覚を指先で感じたいという人におすすめ。

方向パッドも8角系のパーツに換装できる。標準の方向キーは十字の形状になっているのに対し、交換用方向パッドはお皿型のような形状になっているのが特徴だ。

この交換用のパッドがとにかく操作しやすく、十字の形状だと入力しづらい斜めが格段に入力しやすくなる。逆に真横と斜めの入力に境目がなくなるので、アナログスティックに近い操作感になる。真横と斜めの入力はシビアにしたいという人は標準型がおすすめだ。こちらもスティック同様、引っこ抜いて押し込むだけで交換可能だ。

最後は背面パドル。標準の背面パドルは左右2ボタンずつ割り当て可能だが、交換用背面パドルは左右1ボタンずつに変更できる。

「背面パドルの数を減らすって、それって劣化じゃん」と思うかもしれないが、背面パドルは慣れないと複数のボタンを制御するのは難しい。左上のボタンお押したつもりが、実は左下だったとかだとそれだけで誤操作になりミスとなる。それならば背面の左右のボタンはひとつとして扱い、割り当てもひとつにすれば誤操作が減るよねといった仕組みだ。

実際、背面パドルは左右ひとつずつ割り当てれば十分なものも多く、プレートによってボタンの数を変更できるのは画期的だ。グリップを握る感覚で入力できるので、背面パドルデビューの人にも交換パドルをおすすめしたい。

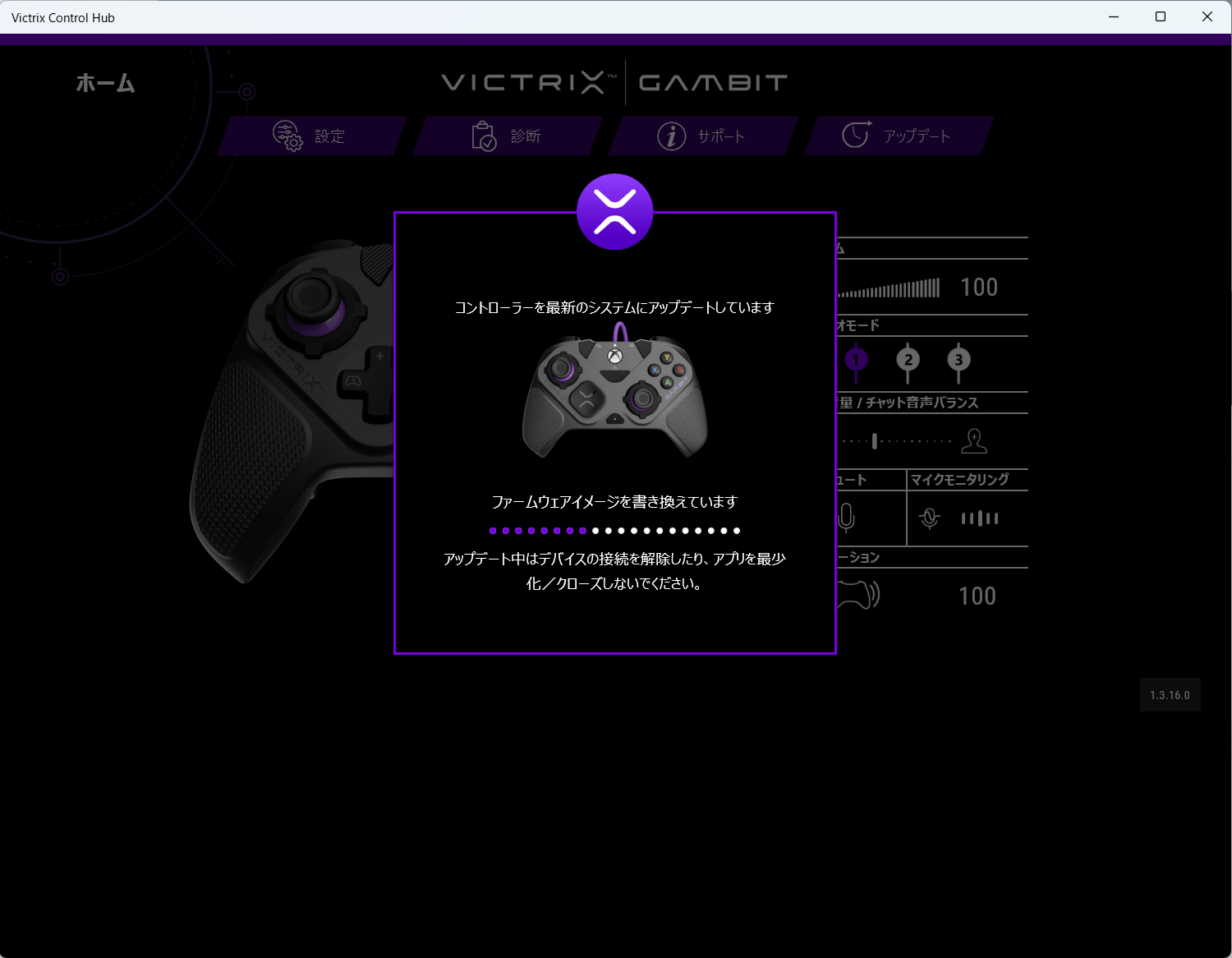

「Gambit Prime」の魅力のひとつがカスタマイズ性の高さ。背面ボタンに任意のボタンを割り当てたり、既存のボタンを別のボタンに置き換えたり、ヘッドセットの音質を変更したり、スティックのデッドゾーンを調整したりなどなど、さまざまなカスタマイズが可能だ。これらのカスタマイズは本体だけでも可能だが、専用アプリ「Victrix Control Hub」を使うことで、より直感的に調整することができる。

Victrix Control Hub:

https://apps.microsoft.com/detail/9nfsmmcp8xjt?hl=ja-JP&gl=JP

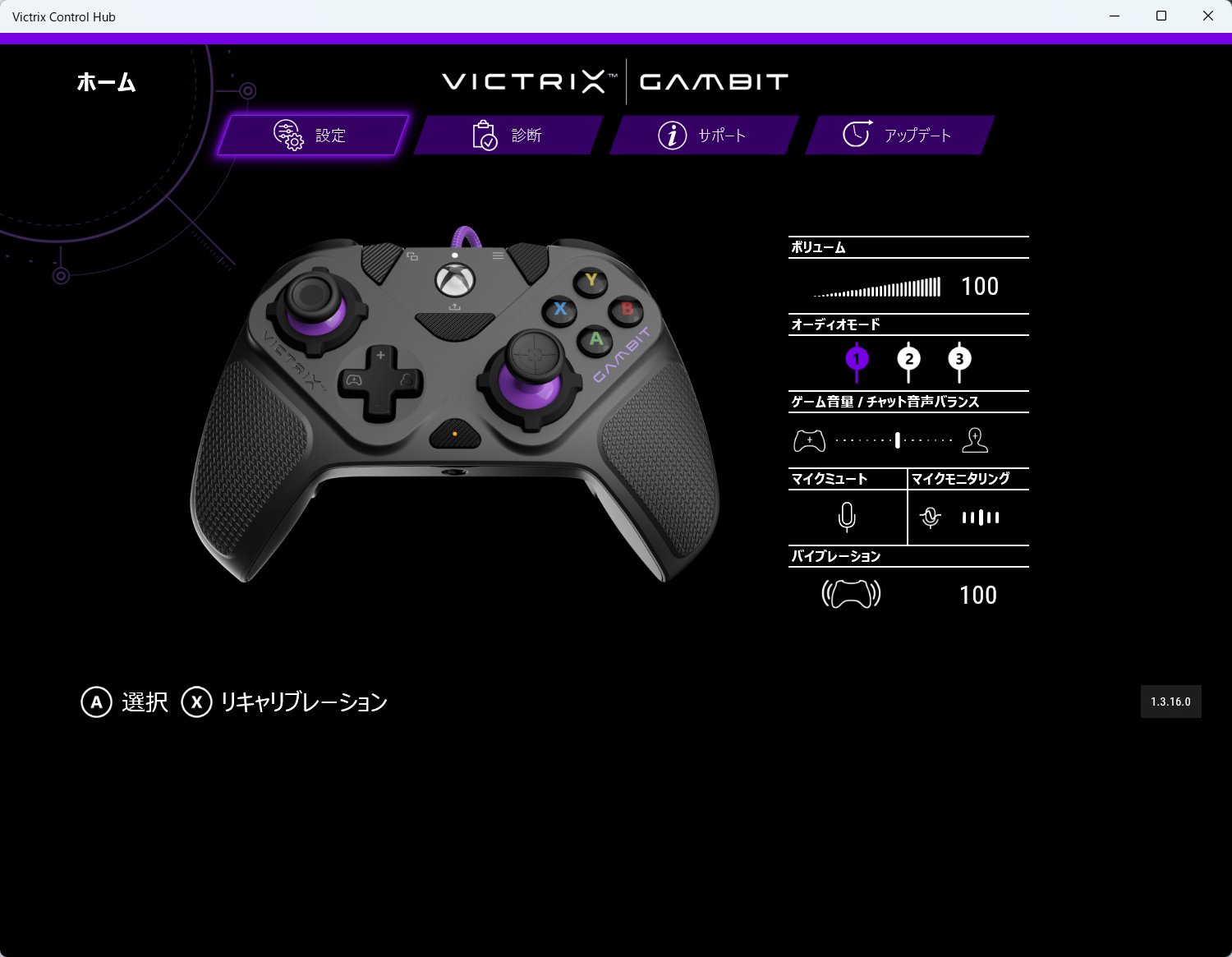

「Victrix Control Hub」をPCにインストールしたら、本体とPCを接続して「Victrix Control Hub」を起動すれば自動的に認識され、さまざまな設定を変更することができるぞ。

ここからは設定タブで確認できる内容を解説していこう。

方向パッドは基本的なボタン部分など任意のボタンを別のボタンに割り当てることができる。左右のスティックやスティック押し込みなどのボタン以外はほとんどリマップ(再割り当て)が可能だ。任意のボタンをメニューボタンやビューボタンにも割り当てることができるので、自分好みのボタン配列を楽しむことができる。

背面パドルの割り当てができる。まず画面左にあるボックスからパドルの数を選び、変更したいパドルのボタンをクリック。その後、割り当てたいボタンを入力すればOKだ。Xboxボタン、共有ボタン以外のボタンを割り当てることができるので、ほぼすべてのボタンに設定できるといってもいいだろう。また、任意の背面パドルを選択したあと、Yボタンを長押しすると、その背面パドルを無効にできる。

なお、背面パドルの割り当ては本体のみでも可能。ファンクションボタンを押しながら、設定を変更したい背面パドルを入力。ファンクションボタンのLEDが紫に点滅している間に、割り当てたいボタンを入力すれば完成だ。

キャリブレーションやデッドゾーン(スティックを倒しても反応しない範囲)の調整ができる。デッドゾーンの調整方法は左右のスティックのいずれかをクリックし、中心の円が透明になったら、本体の左スティックを左右に操作して円のサイズを調整するといい。小さければ小さいほどデッドゾーンは狭くなり、スティックを少し倒しただけで反応するようになる。

設定を元に戻したい場合はXボタンを長押しすればOK。なお、右側にあるオンオフの設定は下記の通り。

■デッドゾーンのミラーリング

オンにするとデッドゾーンの設定が左右ともに同じになる。オフにすると個別に設定できる

■左右スティックのスワップピング

オンにすると右スティックで左スティックの操作を、左スティックで右スティックの操作になる

■左(右)スティックのY軸反転

オンにするとY軸の挙動が反転される

デッドゾーンの調整はアバウトで、完全に0にすることはできない。つまりどんなに設定をシビアにしても、ある程度スティックを倒さなければ入力が判定されない。微調整が要求されるFPSやTPSタイトルだとこの部分がネックになりそうだ。

左右のトリガー部分のキャリブレーションやデッドゾーンの設定ができる。デッドゾーンを設定する場合、左右にあるスライダーを動かせばOK。0〜20の値で設定可能で数値が高ければ高いほど、深く入力しないとボタンが反応しなくなる。

なお中央のメニューは下記の通り。

■デッドゾーンのミラーリング

オンにするとデッドゾーンの設定が左右ともに同じになる。オフにすると個別に設定できる

■左右トリガーのスワッピング

オンにすると右トリガーで左トリガーの操作を、左トリガーで右トリガーの操作になる

デッドゾーンとスライドスイッチを組み合わせれば、トリガーを通常のボタンのような挙動にさせることもできる。アナログな押し込みが不要なタイトルで重宝する設定だ。

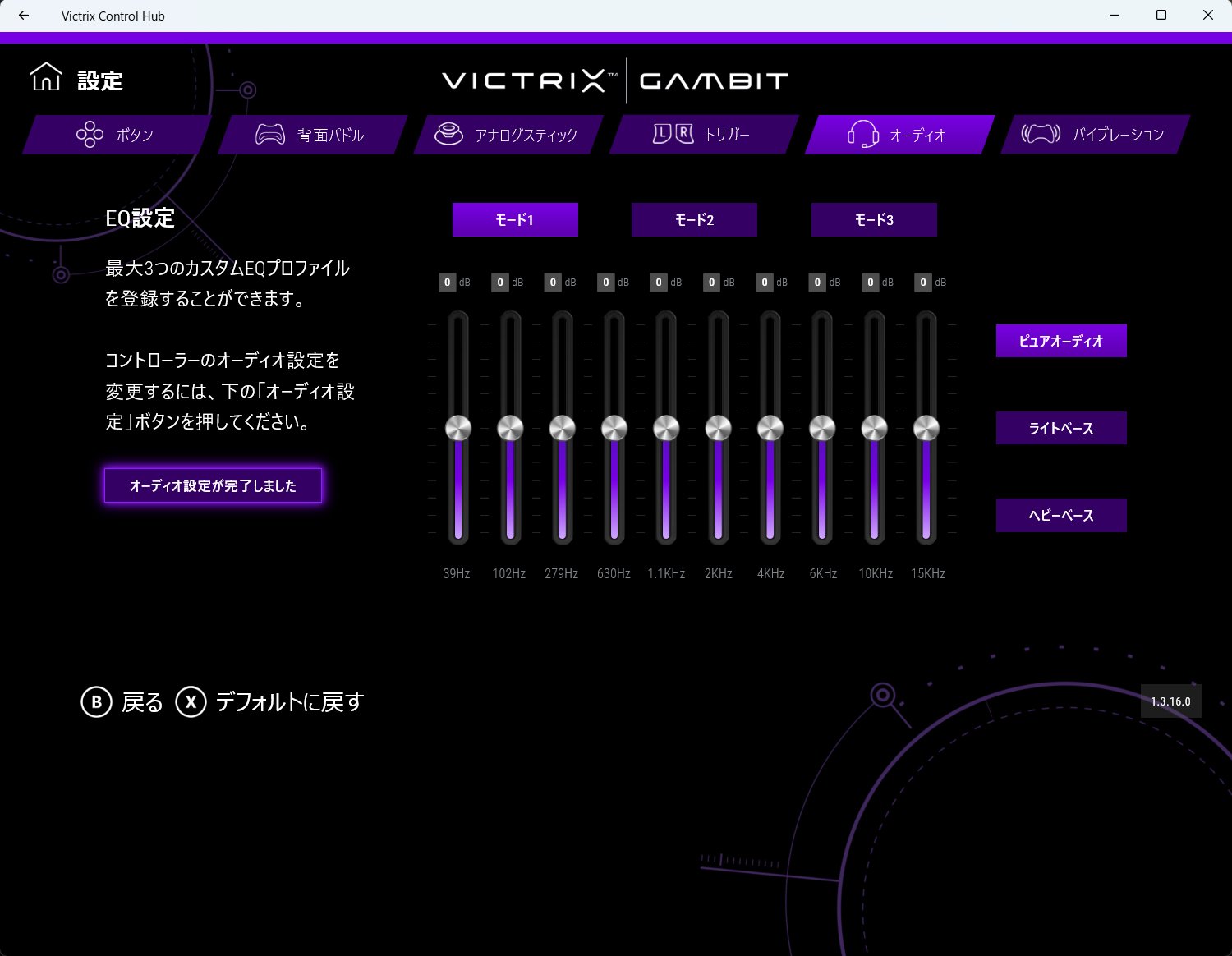

本体の3.5mmジャックに接続したヘッドセットのボリュームなどが調整できる。またEQ設定ではお好みの音質を3種類まで設定可能で、オーディオモードでお好みの音質に切り替えることができる。正直なところ、音質は可もなく不可もなしといったところで、割と乾いた音質だ。音楽を楽しむというよりは、音の種類を聞き分けられるような音質になっているため、対人戦などのタイトルで真価を発揮するといった具合だ。

なお、これら音質の設定は本体のみで設定+変更が可能だ。操作方法は下記の通り。

■ボリューム

ファンクションボタンを押しながら、方向パッドの上下で調整可能。最大値に近づくとビープ音でお知らせしてくれる

■ゲーム音量/チャット音声バランス

ファンクションボタンを押しながら、方向パッドの左右で調整可能。最大値または中央値に近づくとビープ音でお知らせしてくれる

■オーディオモード

ファンクションボタンを押しながら、LBまたはRBでモードの変更が可能。変更するたびに本体のバイブレーションでお知らせしてくれる

バイブレーション(振動)の強度を設定できる。まったく振動させないこともできるので、お好みの強度に設定するといいだろう。

有線で低遅延、低価格というところで、購入のしやすさがあり、背面パドルやスティックのカスタマイズ性を楽しみたい人にはおすすめ。特に背面パドルの操作感はピカイチで、クセがなく入力できる。またがっちりとホールドされるUSBケーブルなので、大会といった会場などで使用する際も安心できるのもうれしいポイントだ。

一方でいくつかマイナスポイントも上げられる。まずはA、B、X、Yのボタン。全体的にやや固めなので、しっかりボタンを押し込む必要がある。通常の使用では特に問題はないが、滑らせるように入力する際は、ボタンの高さも相まってやや入力しづらいのが気になった。

またアナログスティックのデッドゾーンをオフにできないのも残念ポイント。先述したとおりデッドゾーンとは入力を受け付けない範囲を示していて、アナログスティックをある一定のところまで倒さないと入力したことにならないというもの。「Gambit Prime」では、このデッドゾーンをオフにできないため、アナログスティックを倒した瞬間から入力を開始させたいユーザーには不向きといえる。

例えばスナイパーライフルなど、より慎重にアナログスティックを動かしたい時、ゆっくりとスティックを倒すのだが、デッドゾーンがオフにできないと、その際入力が判定されるまでの時間がかかってしまうのだ。上記の理由から、シビアな入力を要求されるFPSやTPSには不向きと言わざるを得なく、ややもったいない印象を感じた。

日本語のマニュアルがないなど、なかなか玄人志向な製品とはなっているが、Victrixらしい洗練されたデザインは健在なので、興味のある人はぜひ手に取って確認してみてほしい。

販売ショップ:

■ Yahoo!ショッピング:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/0708056072711.html

■ 楽天市場:

https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/0708056072711/

今回はそんな「Victrix Gambit Prime」をレビュー。格闘ゲームだけでなく、アクションゲームやRPG、最近流行の『モンスターハンターワイルズ』のオトモに検討してほしい。

■メリット

・低遅延

・低価格

・合計4つの背面パドルあり

・カスタマイズ性が充実

・ヘッドセット対応

■デメリット

・接続は有線のみ

・スティック部分はプラスチック製

・替えのスティックが少ない

・デッドゾーンをオフにできない

落ち着いたカラーリングの外観

まずは外観からチェックしていこう。

▲内容物は本体とUSBケーブル(3m)、交換パーツ

質感はマット調のプラスチックな感じで落ち着いた中にもゲーミング感あふれるデザインになっている。正面は基本的なXboxのボタン配列になっているほか、「Victrix Gambit Prime」で使用するファンクションボタンが配置されている。

▲本体正面はブルーグレー、背面はブラックのツートンカラー。方向ボタンと右スティックの中央下部にあるのが、さまざまな設定を管理するファンクションボタンになっている

▲背面は最大4ボタンを割り当てられる背面パドルに、左右のトリガーを調整する紫のスライドスイッチ。また背面パドルを交換する際に使用する黒いストッパーが配置されている

▲本体上部にはLB、RB、LT、RTボタンとUSB差込口がある。接続はUSB Type-Cだが、ケーブルがすぐに抜けないよう深い溝内にコネクターがあるのが特徴だ

▲本体底面には3.5mmイヤホンジャックがある。ヘッドセットを接続することでイコライザーによる音質調整が楽しめる

一般的なゲームパッドとサイズ感は同じで、オーソドックスな背面パドル付きゲームパッドととらえていいだろう。サイズ感も「Victrix Pro BFG」とほぼ同じで、ボタンの配列もほぼ同じと思ってもらって構わない。

▲左が「Victrix Gambit Prime」で右が「Victrix Pro BFG」。ご覧の通りほぼ形状は同じだ

やはり有線接続だということもあり、重量は245gとやや軽量タイプになっている。バッテリーを気にすることなく長時間プレーしても疲れないという点はうれしいポイントだ。

前面パネルをパカッと開いてスティックや方向パッドをカスタマイズ

「Victrix Gambit Prime」の真骨頂は交換パーツによるカスタマイズ性の高さだ。同梱している交換パーツ用ケース内にはスティックや方向パッド、背面パドルに、交換ガイドが付属している。操作の要となる部分を自分好みにカスタマイズできるのだ。

▲交換パーツ用ケースの中身。こんな感じで合計6つのパーツがきれいに収納されている

これらのパーツを交換するには、基本的に本体の前面パネルを外す必要がある。本体手前のくぼみにツメを引っかけてテンションをかければガバッと外すことができる。

▲ちょうど3.5mmオーディオコネクターの上部にあるこの部分にツメを引っかけて、上ぶたを外す感覚で上にテンションをかける

▲前面パネルを外すとこんな感じ。ちょっと懐かしいシースルーのコントローラーみたいで、これはこれでアリな予感(笑)

交換用のアナログスティックはドーム型と、Sniper Sting Gen2型の2種類がそれぞれひとつずつ入っている。

▲左から標準型、ドーム型、Sniper Stick Gen2型。高さは14mm、15mm、16mmと、Sniper Stick Gen2型が最もスティック部分が長い

▲上から見るとこんな感じ。標準型が中央にくぼみと滑り止めがあるのに対し、ドーム型は鏡餅のように丸い形状になっている。またSniper Stick Gen2型は標準型に似ているが銃のスコープのようなデザインが施されている

ざっとプレーした感じだと、標準型のくぼみが気になる人はドーム型に変えると操作性が良くなるだろう。標準型の方が操作性は安定するが、その分引っかかりがあるため、スティックをはじくように使いたい人はドーム型の方が合っていると感じた。一方で、ドーム型は引っかかりがないので、かなり滑る印象だ。特に手が乾燥しているとつるんと滑り落ちてしまうので、好みが分かれそうなスティックとも言える。

また、Sniper Stick Gen2型は単純にスティックの長さが1.6倍ほど長くなるので、より繊細な動きが可能になる。名前の通り、FPSやTPSといった対象に照準を合わせるタイプのゲームで重宝するだろう。例えば照準をゆっくり動かしたい時と、素早く動かしたい時の差を感じやすいのはSniper Stick Gen2型のスティックだ。スナイパー時と通常時の射撃で照準の動く速度を調整したい時に使いやすい。

ちなみに交換の仕方は割に力技で、引っこ抜いて押し込むだけ。かなり力がいるので要注意。

続いて交換可能ゲートの紹介。こちらはアナログスティックの外周に設置するガイドのようなもので、標準で取り付けられているゲートが円形なのに対し、交換用は8角になっているのが特徴だ。

▲左が標準のゲート、右が交換用のゲートだ。見て分かるように、交換用は外周が8角になっているのが分かる

アーケードコントローラーを使ったことがある人ならおなじみの、ガイドとほぼ同じ機能。8角ゲートに換装することで、アナログだけど斜め入力をする際、角に引っかかるようになるので、入力の感覚がつかみやすくなる。通常の円形ゲートならスティックがぐるぐる回るのに対し、8角はカチカチと角でテンションを感じられる。入力にしっかりと角度を付けたいとか、斜めに入力する感覚を指先で感じたいという人におすすめ。

▲ゲートは前面パネルに取り付けられている。裏側から押し込めばツメが外れて交換できる。割に力がいるのでちょっと取り外しが不安になる

方向パッドも8角系のパーツに換装できる。標準の方向キーは十字の形状になっているのに対し、交換用方向パッドはお皿型のような形状になっているのが特徴だ。

▲左が標準、右が交換用の方向パッド。交換用はVictrixのゲームパッドではおなじみのお皿型で滑らかな入力ができるのが特徴

この交換用のパッドがとにかく操作しやすく、十字の形状だと入力しづらい斜めが格段に入力しやすくなる。逆に真横と斜めの入力に境目がなくなるので、アナログスティックに近い操作感になる。真横と斜めの入力はシビアにしたいという人は標準型がおすすめだ。こちらもスティック同様、引っこ抜いて押し込むだけで交換可能だ。

最後は背面パドル。標準の背面パドルは左右2ボタンずつ割り当て可能だが、交換用背面パドルは左右1ボタンずつに変更できる。

▲上が標準、下が交換用の背面パドル。物理的にボタンの数を減らすことができる

▲背面パドルの真下にあるスライドボタンを左に動かすと背面パドルを外すことができる。装着する際は上部の3カ所のツメをくぼみに入れて押し込めばOK

「背面パドルの数を減らすって、それって劣化じゃん」と思うかもしれないが、背面パドルは慣れないと複数のボタンを制御するのは難しい。左上のボタンお押したつもりが、実は左下だったとかだとそれだけで誤操作になりミスとなる。それならば背面の左右のボタンはひとつとして扱い、割り当てもひとつにすれば誤操作が減るよねといった仕組みだ。

実際、背面パドルは左右ひとつずつ割り当てれば十分なものも多く、プレートによってボタンの数を変更できるのは画期的だ。グリップを握る感覚で入力できるので、背面パドルデビューの人にも交換パドルをおすすめしたい。

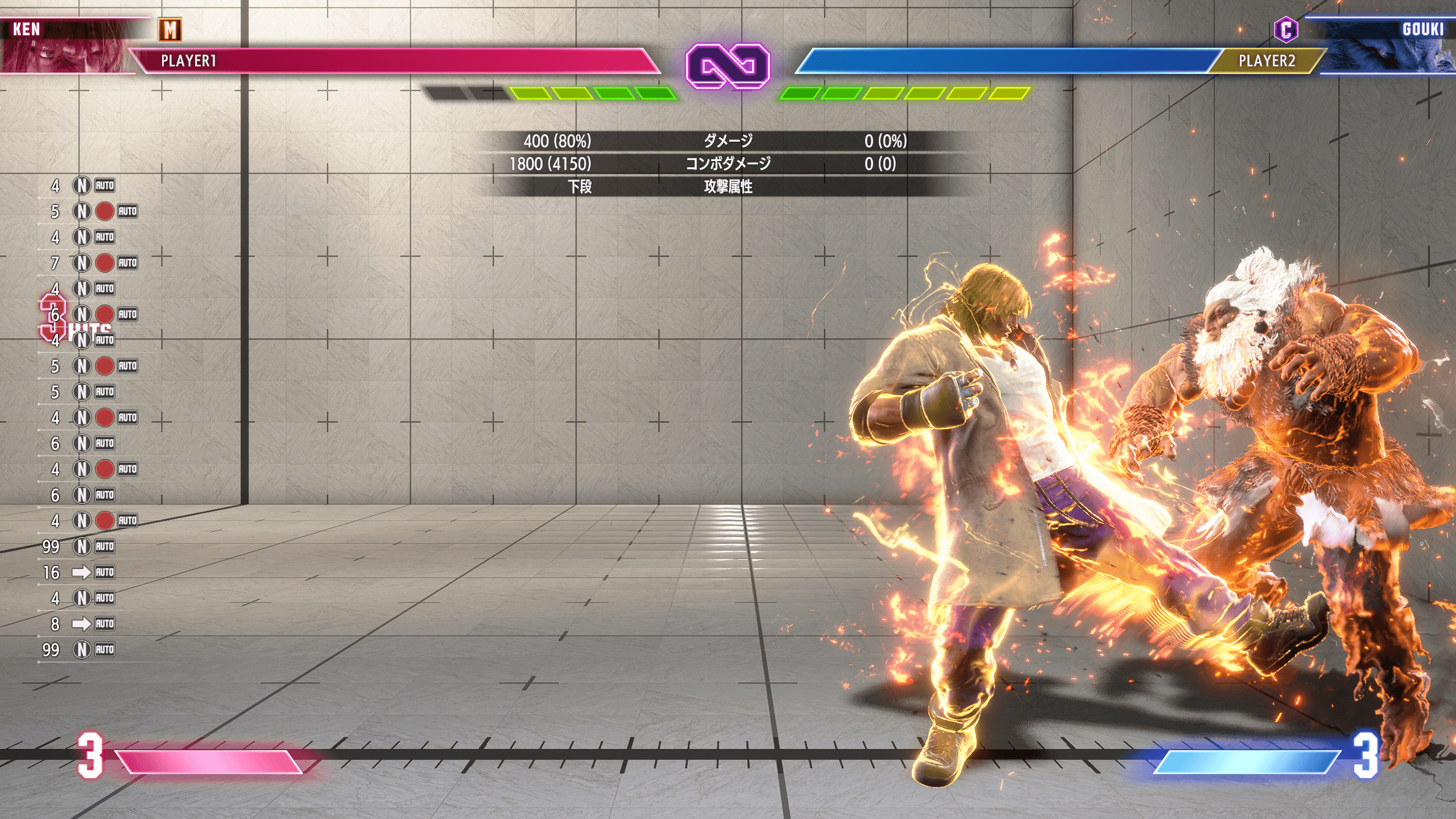

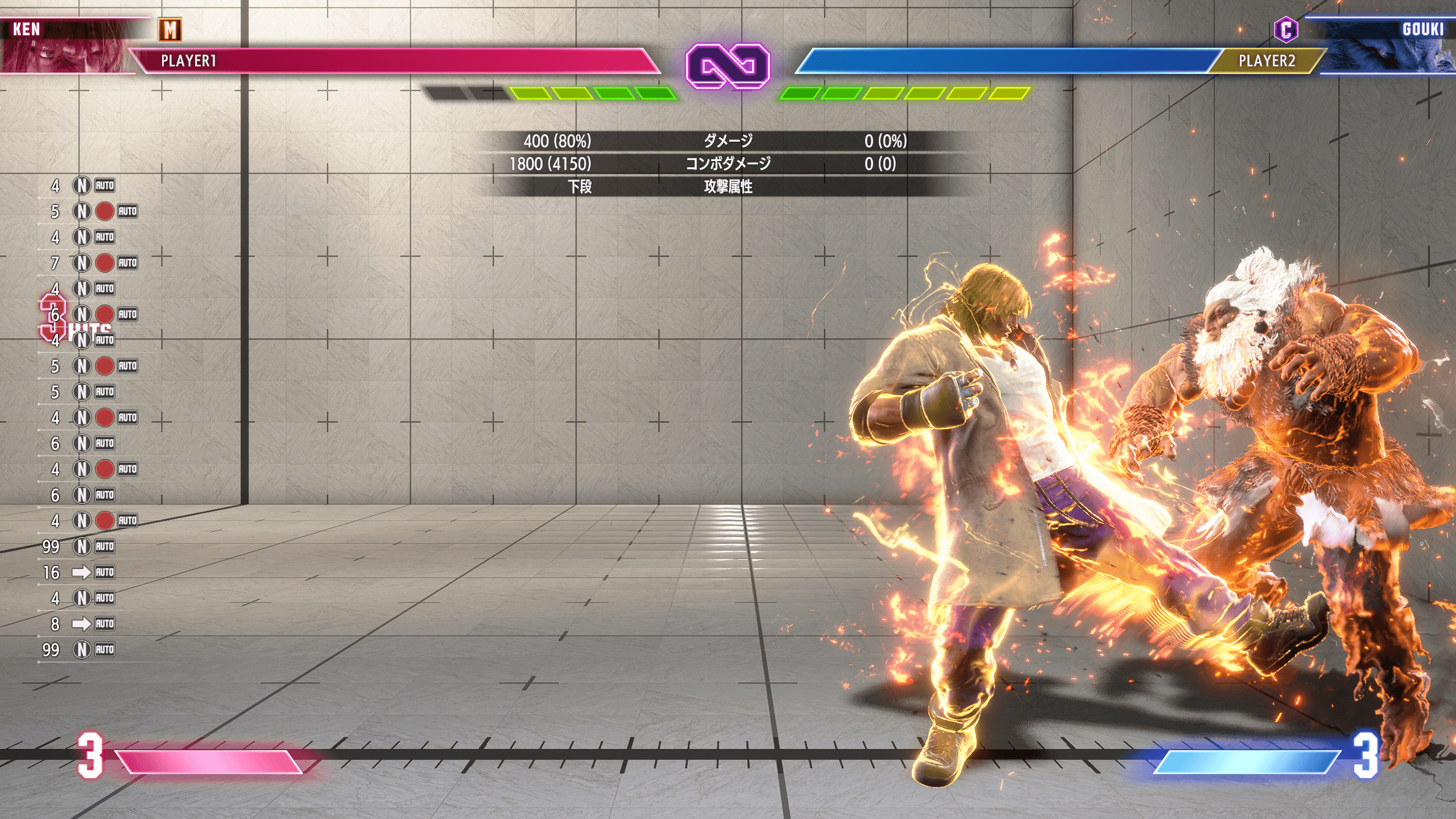

▲『ストリートファイター6』では、ドライブダッシュやドライブパリィボタンに割り当てたり、モダン操作のアシストボタンに割り当てたりすることで、とっさの反応や複数ボタン入力などがやりやすくなる!

専用アプリ「Victrix Control Hub」で自由自在にカスタマイズ

「Gambit Prime」の魅力のひとつがカスタマイズ性の高さ。背面ボタンに任意のボタンを割り当てたり、既存のボタンを別のボタンに置き換えたり、ヘッドセットの音質を変更したり、スティックのデッドゾーンを調整したりなどなど、さまざまなカスタマイズが可能だ。これらのカスタマイズは本体だけでも可能だが、専用アプリ「Victrix Control Hub」を使うことで、より直感的に調整することができる。

Victrix Control Hub:

https://apps.microsoft.com/detail/9nfsmmcp8xjt?hl=ja-JP&gl=JP

「Victrix Control Hub」をPCにインストールしたら、本体とPCを接続して「Victrix Control Hub」を起動すれば自動的に認識され、さまざまな設定を変更することができるぞ。

▲本体のみで設定を変更する場合は、本体中央下部にある三角の形状をしたファンクションボタンを使う。なお、こちらはオーディオの設定でも使用する

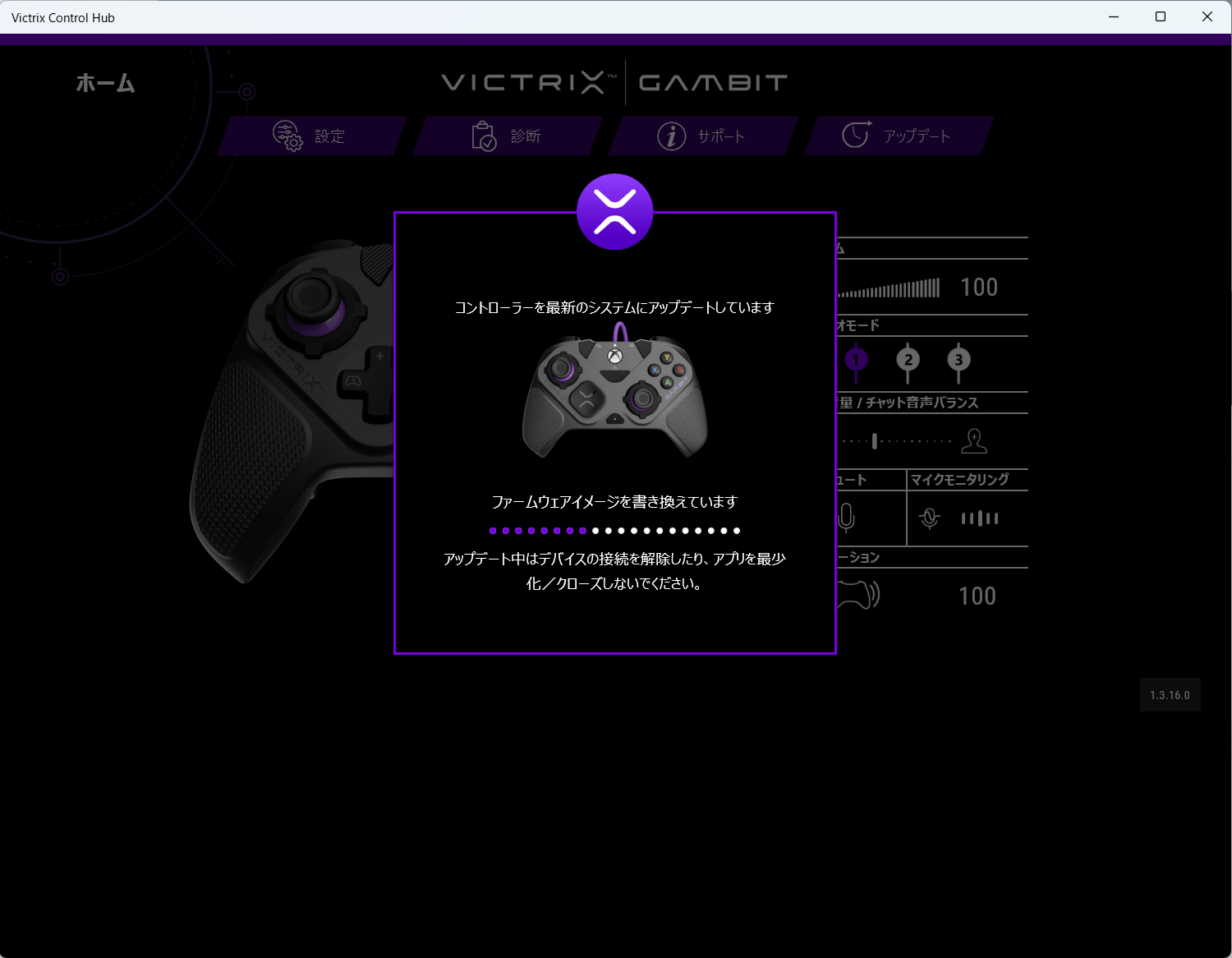

▲「Victrix Control Hub」の起動画面。ファームウェアもアップデートできるので購入後は必ずチェックしておこう

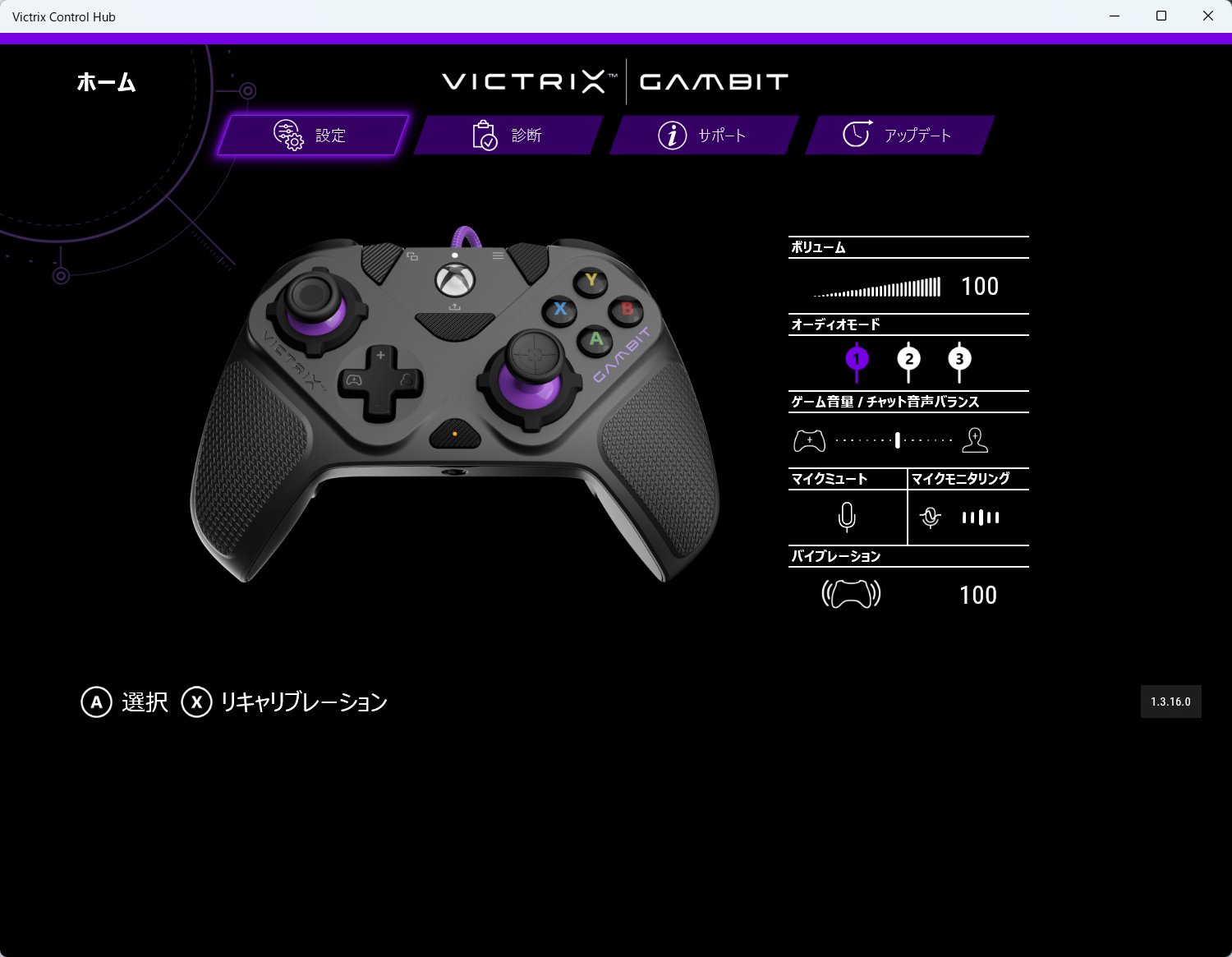

▲ホーム画面はこんな感じ。設定、診断、サポート、アップデートの4種のタブが選べる。また、音声に関する現在の設定が表示されている

ここからは設定タブで確認できる内容を解説していこう。

ボタン

方向パッドは基本的なボタン部分など任意のボタンを別のボタンに割り当てることができる。左右のスティックやスティック押し込みなどのボタン以外はほとんどリマップ(再割り当て)が可能だ。任意のボタンをメニューボタンやビューボタンにも割り当てることができるので、自分好みのボタン配列を楽しむことができる。

背面パドル

背面パドルの割り当てができる。まず画面左にあるボックスからパドルの数を選び、変更したいパドルのボタンをクリック。その後、割り当てたいボタンを入力すればOKだ。Xboxボタン、共有ボタン以外のボタンを割り当てることができるので、ほぼすべてのボタンに設定できるといってもいいだろう。また、任意の背面パドルを選択したあと、Yボタンを長押しすると、その背面パドルを無効にできる。

なお、背面パドルの割り当ては本体のみでも可能。ファンクションボタンを押しながら、設定を変更したい背面パドルを入力。ファンクションボタンのLEDが紫に点滅している間に、割り当てたいボタンを入力すれば完成だ。

▲ボタンの割り当てが成功すると、ファンクションボタンのLEDが激しく点滅する

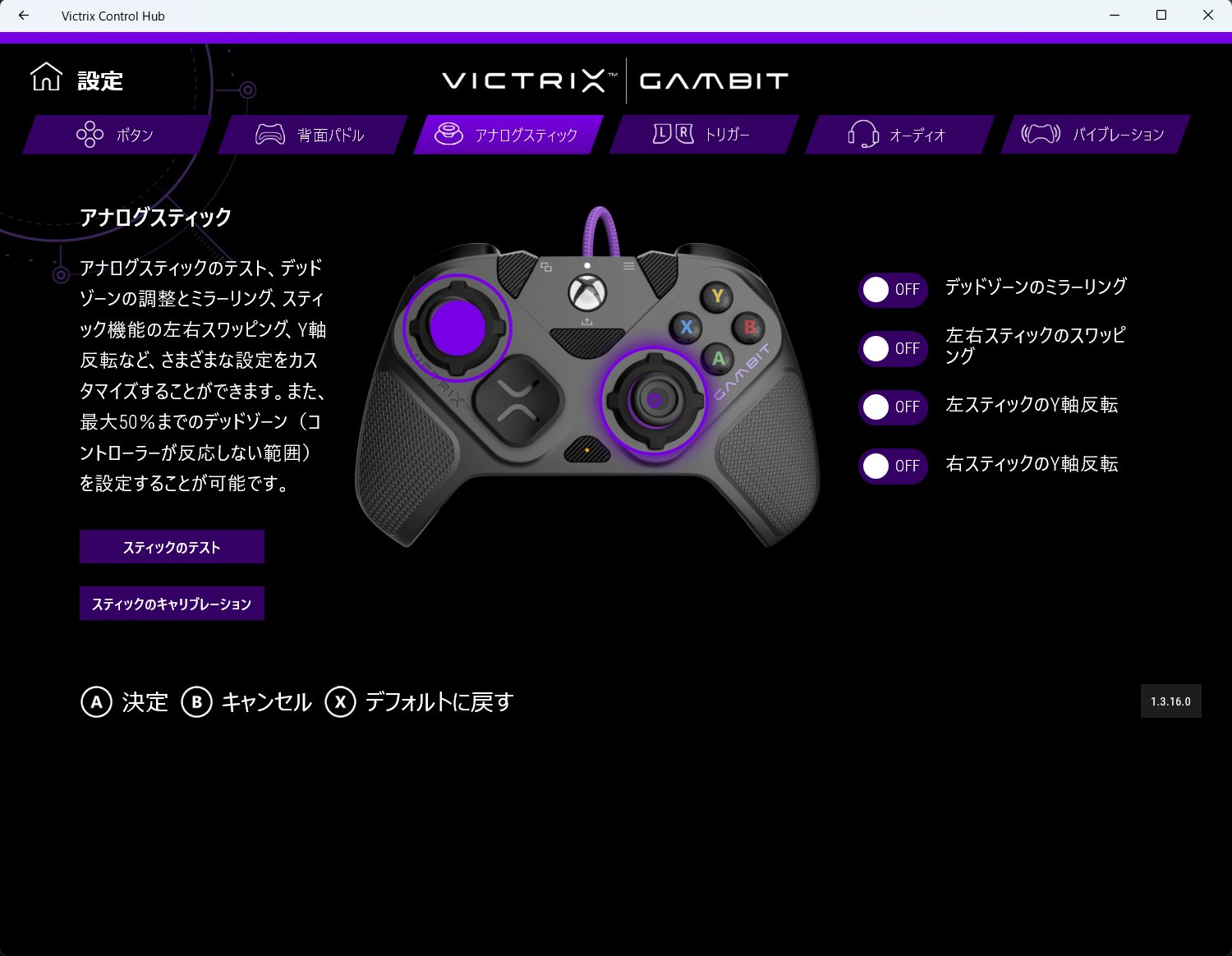

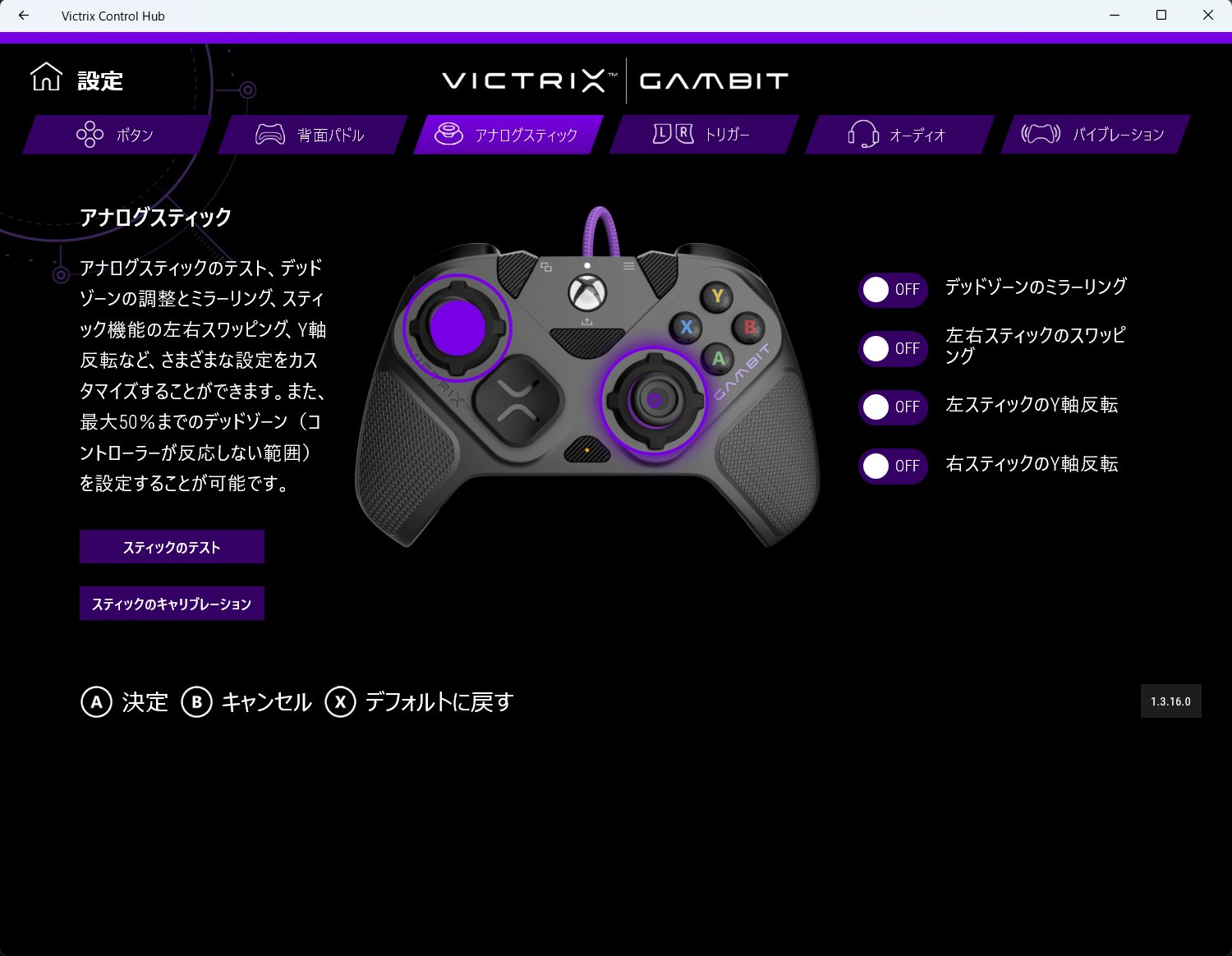

アナログスティック

キャリブレーションやデッドゾーン(スティックを倒しても反応しない範囲)の調整ができる。デッドゾーンの調整方法は左右のスティックのいずれかをクリックし、中心の円が透明になったら、本体の左スティックを左右に操作して円のサイズを調整するといい。小さければ小さいほどデッドゾーンは狭くなり、スティックを少し倒しただけで反応するようになる。

設定を元に戻したい場合はXボタンを長押しすればOK。なお、右側にあるオンオフの設定は下記の通り。

■デッドゾーンのミラーリング

オンにするとデッドゾーンの設定が左右ともに同じになる。オフにすると個別に設定できる

■左右スティックのスワップピング

オンにすると右スティックで左スティックの操作を、左スティックで右スティックの操作になる

■左(右)スティックのY軸反転

オンにするとY軸の挙動が反転される

デッドゾーンの調整はアバウトで、完全に0にすることはできない。つまりどんなに設定をシビアにしても、ある程度スティックを倒さなければ入力が判定されない。微調整が要求されるFPSやTPSタイトルだとこの部分がネックになりそうだ。

トリガー

左右のトリガー部分のキャリブレーションやデッドゾーンの設定ができる。デッドゾーンを設定する場合、左右にあるスライダーを動かせばOK。0〜20の値で設定可能で数値が高ければ高いほど、深く入力しないとボタンが反応しなくなる。

なお中央のメニューは下記の通り。

■デッドゾーンのミラーリング

オンにするとデッドゾーンの設定が左右ともに同じになる。オフにすると個別に設定できる

■左右トリガーのスワッピング

オンにすると右トリガーで左トリガーの操作を、左トリガーで右トリガーの操作になる

▲トリガーは背面にあるスライドスイッチで押し込み度合いを物理的に調節できる。トリガーを止めたいところまで押し込んだら、背面にある紫のスライドスイッチを外側に移動してみよう。カチッと音がなって、それ以上トリガーが押し込めなくなる。元に戻したいときはトリガーを押し込みながらスライドスイッチを再び外側に移動させればOK

デッドゾーンとスライドスイッチを組み合わせれば、トリガーを通常のボタンのような挙動にさせることもできる。アナログな押し込みが不要なタイトルで重宝する設定だ。

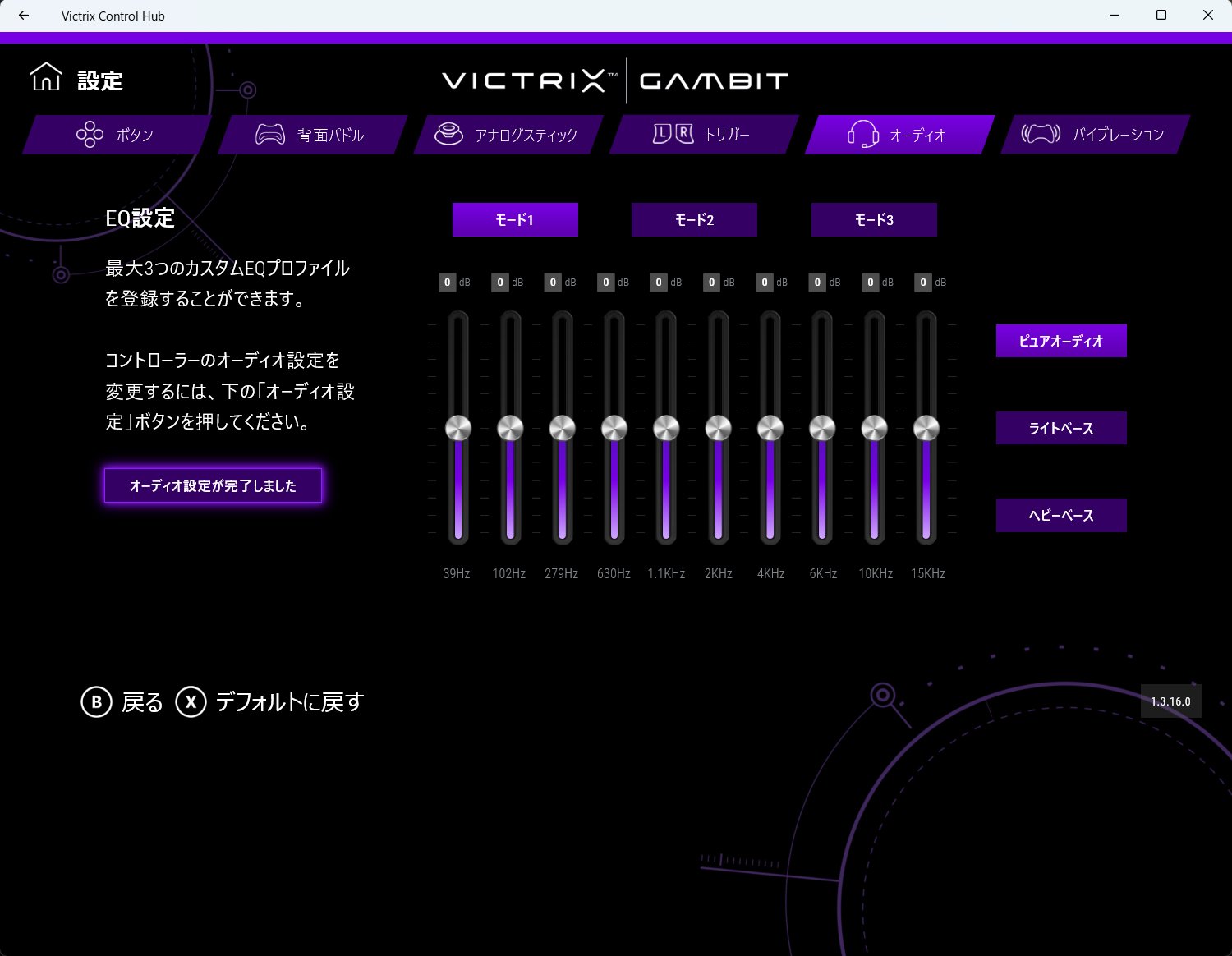

オーディオ

本体の3.5mmジャックに接続したヘッドセットのボリュームなどが調整できる。またEQ設定ではお好みの音質を3種類まで設定可能で、オーディオモードでお好みの音質に切り替えることができる。正直なところ、音質は可もなく不可もなしといったところで、割と乾いた音質だ。音楽を楽しむというよりは、音の種類を聞き分けられるような音質になっているため、対人戦などのタイトルで真価を発揮するといった具合だ。

▲EQ設定では、ピュアオーディオ、ライトベース、ヘビーベースといった3種類のプリセットが用意されているが、音質に違いは感じられなかった

なお、これら音質の設定は本体のみで設定+変更が可能だ。操作方法は下記の通り。

■ボリューム

ファンクションボタンを押しながら、方向パッドの上下で調整可能。最大値に近づくとビープ音でお知らせしてくれる

■ゲーム音量/チャット音声バランス

ファンクションボタンを押しながら、方向パッドの左右で調整可能。最大値または中央値に近づくとビープ音でお知らせしてくれる

■オーディオモード

ファンクションボタンを押しながら、LBまたはRBでモードの変更が可能。変更するたびに本体のバイブレーションでお知らせしてくれる

▲ファンクションボタンを素早く2回入力すると中央のLEDがオレンジに点灯。この間はマイクがミュートになる

バイブレーション

バイブレーション(振動)の強度を設定できる。まったく振動させないこともできるので、お好みの強度に設定するといいだろう。

まとめ

有線で低遅延、低価格というところで、購入のしやすさがあり、背面パドルやスティックのカスタマイズ性を楽しみたい人にはおすすめ。特に背面パドルの操作感はピカイチで、クセがなく入力できる。またがっちりとホールドされるUSBケーブルなので、大会といった会場などで使用する際も安心できるのもうれしいポイントだ。

一方でいくつかマイナスポイントも上げられる。まずはA、B、X、Yのボタン。全体的にやや固めなので、しっかりボタンを押し込む必要がある。通常の使用では特に問題はないが、滑らせるように入力する際は、ボタンの高さも相まってやや入力しづらいのが気になった。

▲ボタンは全体的に高さがある。連射が必要だったりスライド入力を多用したりするタイトルには不向きか

またアナログスティックのデッドゾーンをオフにできないのも残念ポイント。先述したとおりデッドゾーンとは入力を受け付けない範囲を示していて、アナログスティックをある一定のところまで倒さないと入力したことにならないというもの。「Gambit Prime」では、このデッドゾーンをオフにできないため、アナログスティックを倒した瞬間から入力を開始させたいユーザーには不向きといえる。

例えばスナイパーライフルなど、より慎重にアナログスティックを動かしたい時、ゆっくりとスティックを倒すのだが、デッドゾーンがオフにできないと、その際入力が判定されるまでの時間がかかってしまうのだ。上記の理由から、シビアな入力を要求されるFPSやTPSには不向きと言わざるを得なく、ややもったいない印象を感じた。

日本語のマニュアルがないなど、なかなか玄人志向な製品とはなっているが、Victrixらしい洗練されたデザインは健在なので、興味のある人はぜひ手に取って確認してみてほしい。

【eSports World編集部の評価】

操作性:★★★☆☆

機能性:★★★★☆

拡張性:★★★★☆

デザイン性:★★★★☆

価格:★★★★★

総合評価:4.0

とにかく安くて安定の有線接続というのは無難なゲームパッドの部類に入る。背面パドルの操作性の高さや、拡張パーツによるカスタマイズ性の高さは、この価格帯の中ではかなりがんばっているといった印象だ。一方で、無線接続ができなかったり、デッドゾーンの細かい設定ができなかったりと、そういった部分でフラッグシップとの差別化が図られている。

なお、上位互換として無線接続対応の「Victrix Pro BFG」が挙げられる。価格は2倍超えと予算との相談は必至だが、よりカスタマイズ性が高くなっているので、気になる人はそちらの購入も視野に入れてみよう。

操作性:★★★☆☆

機能性:★★★★☆

拡張性:★★★★☆

デザイン性:★★★★☆

価格:★★★★★

総合評価:4.0

とにかく安くて安定の有線接続というのは無難なゲームパッドの部類に入る。背面パドルの操作性の高さや、拡張パーツによるカスタマイズ性の高さは、この価格帯の中ではかなりがんばっているといった印象だ。一方で、無線接続ができなかったり、デッドゾーンの細かい設定ができなかったりと、そういった部分でフラッグシップとの差別化が図られている。

なお、上位互換として無線接続対応の「Victrix Pro BFG」が挙げられる。価格は2倍超えと予算との相談は必至だが、よりカスタマイズ性が高くなっているので、気になる人はそちらの購入も視野に入れてみよう。

販売ショップ:

■ Yahoo!ショッピング:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/0708056072711.html

■ 楽天市場:

https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/0708056072711/

【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:eスポーツに必須! コントローラー編

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第1弾「HORI ファイティングエッジ刃 for PlayStation®4 / PC」を紐解く!【レビュー】

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第2弾「Hit Box Arcade製 hitBOX」を紐解く!【レビュー】

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第3弾「SANWA STANDARD ARCADE STICK for PS4 MoNo」を紐解く!【レビュー】

- 【特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界:アケコン編第4弾「Razer Panthera EVO」を紐解く!【レビュー】

- 【レビュー】キャプチャー環境は持ち運ぶ時代に!4k60fpsのHDR映像が録画可能なElgato製キャプチャーデバイス「Elgato 4K60 S+」を使ってみた

- 【レビュー】こだわりのマイクでワンランク上のゲーミング環境を!ハイレゾ出力可能なElgato製コンデンサーマイク「WAVE:1/WAVE:3」

- 「遊び心を忘れず、ユーザーさんに寄り添っていきたい」セイミツ工業株式会社40周年の軌跡【セイミツ工業株式会社 インタビュー】

- 「よりよい製品を より安く より早く」お客様に安心・安全な製品をお届けしたい【株式会社HORI インタビュー】

- 高リフレッシュレートでコスパ高!質実剛健なゲーミングモニター【TUF GAMING VG259QR レビュー】

- そのパワーはデスクトップを超える!4K+120Hzの超高性能ラップトップ【ROG ZEPHYRUS S17 GX703HS レビュー】

- 多ボタンで軽量!勝てる多機能ゲーミングマウス【SteelSeries RIVAL 5 レビュー】

- 【FACECAM レビュー】手軽に使えて高画質!カスタマイズで最大のポテンシャルが引き出せるElgato製ウェブカメラ「FACECAM」

- eスポーツプロプレイヤーが監修!抜群の操作性が勝利へと導く【SteelSeries Prime+ レビュー】

- 【一台何役?】マイクにカメラにタブレットに——工夫次第で使い方は無限大!Elgato製マイクアーム「WAVE MIC ARM/WAVE MIC ARM LP」を徹底レビュー!

- 【レビュー】デスク環境が自分好みにカスタマイズできる「Elgato MULTI MOUNT システム」

- 「ゲーマーの眼の過酷な環境を何とかしたい!」から生まれたゲーミンググラスeSAS【トータルビューティー株式会社 インタビュー】

- 【レビュー】驚きの低遅延と高リフレッシュレートでパススルー+録画ができるキャプチャーデバイス「Elgato HD60 X」

- 【レビュー】デスクトップをハックする!「Yeelight」で自分好みの彩りを構築しよう!

- 【レビュー】1台何役?アプリ起動や遠隔操作、配信のオトモなどに最適な多機能ランチャー「STREAM DECK」シリーズ

- 【レビュー】背面パドル付きで約1万円!有線無線接続可能なXbox ライセンス取得のゲーミングパッド「Recon Cloud」

- Elgato STREAM DECK +:ダイヤルとタッチディスプレイ搭載の新感覚ランチャーガジェットを徹底レビュー!

- 【レビュー】温かみのあるサウンドはストリーマーやAMSRにもおすすめ!ノイズ除去機能搭載の配信用ダイナミックマイクElgato WAVE DX

- 【レビュー】じゃじゃ馬だけど可能性は無限大!左手デバイスの新星Loupedeck Live S/Loupedeck CT

- 【レビュー】強力なノイキャンで没入感万歳「Turtle Beach Stealth Pro」

- 【ROG Harpe Ace Aim Lab Editionレビュー】「AIM LAB」とのコラボ機能はeスポーツ上達にどう役立つ?

- 【レビュー】仕事に最適なモバイルモニター「GeChic On-Lap M152H」でゲーム環境を超快適に!

- 【レビュー】軽いは正義!超軽量で驚くほどなめらかな操作を実現した——Gen.G監修ROCCAT Pure Air & Pure SEL

- 【レビュー】万能ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」で、eスポーツはどこまでできる?

- 【レビュー】有線 or 無線で選んでいい? ROGの最新ゲームパッド「ROG Raikiri Pro&Raikiri」2モデルを徹底比較

- 【レビュー】欲しい機能が全部入り!——ドリフト対策に加えマイクロスイッチボタン採用、液晶ディスプレーで各種設定やSNS通知機能など自由にカスタマイズができるXbox ライセンス取得のゲーミングパッド「Stealth Ultra」

- 【レビュー】キーボードとマウスの合わせ技!——低遅延でグリップ力のある「Burst Ⅱ Air」とラピッドトリガー搭載の「Vulcan Ⅱ TKL Pro」

- 【レビュー】Stream Deck +がパワーアップ!——マイクを接続したりUSBハブになったりと、用途に合わせて選べるアタッチメントが超便利

- 【北斗の拳 ラオウ&サウザーモデル レビュー】 AKRacingが拳王・聖帝の玉座を作ったらすごすぎた

- 【レビュー】白くて安くてパワフル!——配信や動画投稿が気軽に楽しめるElgato Neoシリーズ

- 【Victrix PRO KO レビュー】ガバッと開いて内部にアクセス!——最大4つのボタンを増やせるCHERRY MXスイッチ採用の画期的なレバーレスコントローラー

- 【Victrix Gambit Primeレビュー】安くて速くて多機能!——交換パーツで自分仕様に激変できる新感覚のゲーミングゲームパッドを紐解く

- 【Turtle Beach Stealth Pivotレビュー】クルッと回転して6ボタン配列に!——ボタンレイアウトが瞬時に変わるギミックでレトロゲームも楽しめちゃう!

- 【レビュー】スティック故障の不安にサヨナラ——Victrix PRO BFGにドリフト防止+精度向上が付加される「ホールエフェクトモジュールパック」が便利!

- 【レビュー】多ボタンマウスはゲーム以外でも大活躍!——親指ボタンやEasy Shift機能でカスタマイズは無限大なTurtle Beach「Kone II/Kone II Air」を紐解く

- 【Victrix Pro BFG Reloaded PC レビュー】ひっそりと発売されていたTURTLE BEACHのトラックパッド付きゲーミングゲームパッドがすごい!

eSports World の

eSports World の Discord をフォローしよう

SALE

SALE

大会

大会

チーム

チーム

他にも...?

他にも

他にも...?

他にも