【特集】eスポーツの闇

オンラインゲームに潜む“出会い”の罠 〜犯罪被害から子どもを守る方法とは?

eスポーツの普及などにより、インターネットを介して多人数で一緒にプレーできるオンラインゲームは、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。ボイスチャットを用いた連携や、SNSでのチーム結成なども日常的に行われており、家庭用ゲーム機、PC、スマートフォンなど、いまやあらゆるハードで展開されている。

その一方で、「出会い」を悪用した犯罪のリスクも存在する。

オンラインゲームは“遊び”であると同時に、“コミュニティ”でもある。ゲームを通じて人と人がつながるのは自然なことだ。しかし、その「つながり」が、必ずしも善意によるものとは限らない。

先日、愛知県の21歳の男性が、東京都の16歳の女子の遺体を自宅に遺棄した疑いで逮捕された。知り合ったきっかけはオンラインゲームだったという(出典:NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250402/k10014767551000.html)。

また、17歳の男子がオンラインゲームで知り合った男性から家出を促され、ミャンマー・タイに渡り、特殊詐欺の「かけ子」として犯罪に巻き込まれてしまったというケースもあった(出典:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20250214-OYT1T50074/)

今回は、いまや当たり前になりつつあるオンラインゲームを経由した「出会い」の危険性を知り、子ども自身が身を守るための心構え、その保護者が知っておくべきオンラインゲームのリスクについて考えてみたい。

人気のFPSやバトルロイヤル、MMORPGなどでは、知らないプレイヤーとマッチングし、共闘することが基本となっている。多くの場合はその試合限りの関係で終わるが、対戦後に「ナイスプレイ!」「また一緒に遊ぼう!」といったメッセージを送り合ったり、中にはフレンド申請が送られることも珍しくない。

この時点では何も怪しいことはない。しかし、ここから個別チャットに誘導されて日常のことを聞かれたり、SNSを交換する流れに持ち込まれるケースがある。こうしたアプローチが繰り返されるうちに、警戒心が薄れ、相手を“友達”だと思い込んでしまうのは非常に危険だ。

未成年のプレイヤーにとって、オンライン上で優しく接してくれる年上の“フレンド”は、心強い存在に思えるかもしれない。「悩みを聞いてくれる」「親には話せないことを相談できる」、そんなやり取りが続くと、いつしか信頼が芽生える。

しかし、その“優しさ”の裏に、性的搾取や金銭目的の悪意が潜んでいることもある。実際、ゲーム内で知り合った相手に誘われて会いに行き、犯罪に巻き込まれたという事件は全国で多数報告されている。警察庁の統計によれば、SNSやゲームを通じて出会った相手とのトラブルは増加傾向にあり、その多くが未成年を対象としている。

怪しい行動には以下のようなものがある。

中でも、チャットでの会話の中で、「親に言わないでほしい」「これは二人だけの秘密」といった言葉が出てきたら、明確な警戒サインだ。こうした秘密のやり取りが始まった時点で、相手は自分を“支配”しようとしていると考えたほうがいい。

悪意のある人物は、徐々にプライベートな情報を聞き出し、ゲームでの戦績なども踏まえて支配関係を築こうとする。相手の方がゲームがうまかったりすると特にその傾向が強くなる。ゲーム内では強いことがひとつのヒエラルキーにもなってしまうからだ。

そして、LINEやInstagramなど、ゲーム外でのやり取りに移行しようとする。こうなると、ゲームという公共の場から離れ、より見えにくいところで問題が進行してしまう。ゲーム内での関係性も相まって、なかなか断りにくい状況に追い込まれてしまうことも多い。

では、冒頭で紹介したような犯罪に巻き込まれたり、命の危険にさらされることから子どもを守り、子ども自身も自分を守れるようになるには、どんな知識や行動が必要なのだろうか。

まず、未成年のプレイヤーは、「ゲームの中の相手は見知らぬ他人である」という意識で接することが重要だ。

たとえ毎日一緒にプレイしていたとしても、相手がどんな人間かを完全に知ることはできない。ましてや、写真やプロフィールは偽装可能であり、年齢も性別も簡単に偽れる。

また、個人情報や写真などを求められても決して提供してはいけない。オンラインゲームをプレイする上で必要なチャットアカウントは仕方ないとしても、電話番号や電話に近い形で連絡が取れるSNSなどを簡単に伝えるのはNGだ。

もし相手の要求があまりにも強くなってきたり恐怖を感じたりしたら、ゲームやSNSの機能で強制的に相手をブロックしたり、ゲーム中であっても強制的に試合を切断してしまってもいい。その上で、ゲームの運営会社などに通報しよう。見ず知らずのゲーム上の仲間は、あなたを守ってはくれない。

また、友達と遊びに行ったりする時には、相手の名前、目的地、連絡先、大まかな時間などを必ず保護者に伝えていくことも、あらためて意識するようにしたい。当たり前のことではあるが、万が一事件に巻き込まれた時に迅速に対応するためには大切なことだ。

一方、子どもたちを守るべき保護者・教師・大人に対しては、まず「オンラインゲーム=悪」と決めつけるのではなく、現実的なリスクを一緒に学ぶ姿勢を持つことが大切だ。

子どもがオンラインゲームをプレイしていて、「おかしいな」と思った時に、すぐに相談できる関係性こそが、子どもたちを付け狙う犯罪者にとって最大の防止策となるからだ。

ゲーム自体に興味がなかったとしたら、「どんなところが面白いの?」と、子どもが感じているゲームの面白さを聞いてみるのもいい。その日の学校での生活を聞いたり、先生や友達との話を聞いたりするのと同じように、普段子どもがプレイしているゲームへの理解を示すことで、子どもも相談しやすくなる。

特に小学生・中学生くらいまでは、「ペアレンタルコントロール」などの機能を使って、子どもがゲームをする際のアカウントなどを保護・監視することも必要だ。

子どもが遊ぶためのアカウントについて、実態として、大人が取得したアカウントを子どもに使わせていることも多い。しかし、それでは子どもを守れないし監視していることにはならない。

ゲーム機やスマホ、ゲームプラットフォームには、「ペアレンタルコントロール」という保護者が子どものプレイ状況などを確認したり、課金しすぎないように制限する機能がある。きちんと設定しておけば、保護者が気づかないうちに数十万円もの課金がされることはないし、異常なほどの長時間プレー時間になることも防げる。

こうした機能をしっかり活用することで、子どもも安心してオンラインゲームを楽しみながら、いざという時にはしっかり守る体制が作れる。

●主なゲームに備わっている子どもを守るための設定

中学生・高校生くらいになると、最もオンラインゲームなどの犯罪のターゲットになりやすい時期とも言われている。思春期に入り、反抗期などで保護者と子どもの関係性も変わってくること、子どもひとりでの行動範囲が広がり、保護者の目が届かないことが増えていくもその一因だ。

しかし、こうした時期だからこそ、家庭でのゲームに関する決まりを親子で一緒に考え、子どもがどうしたいか、保護者としてそれをどう考えるかを話し合うことが大切だ。

といっても、保護者が頭ごなしにゲームのプレイ時間を規制したり叱ったりすることではない。遊んでいるゲームの大会や配信などを一緒に見てみたり、保護者もゲームをプレイすることに抵抗がないなら、一緒に遊んでみてもいい。

ちなみに、ゲーム運営会社やプラットフォーム側も、チャットの監視や通報機能の整備を進めてはいる。しかし、それだけでは限界があり、個別の事件などを未然に防ぐことは難しい。最終的に、子どもの身の安全を守れるのは、子ども自身と保護者だけだということも肝に銘じておこう。

オンラインゲームは、人と人を場所を超えてつなぎ、友情や協力、勝利の喜びを共有できる素晴らしい場だ。それらを用いてゲームの腕前を競うeスポーツも、単なるレジャーを超えた新しい価値を生み出している。

しかし、そういったプラスの面の裏側には、オンラインゲームの匿名性を悪用し、信頼を装って近づいてくる存在がいることも忘れてはならない。

「いい人そうだから」「同じゲームが好きだから」「毎日一緒に遊んでいるから」──それだけで相手を信用するのは早計だ。楽しいはずのゲームを通じた関係により、実生活が一瞬で地獄に変わることだってある。

だからこそ、いまあらためて問い直したい。

「ゲームで知り合ったその人は本当に、信頼していい相手なのか?」

オンラインの“出会い”のすべてが悪というわけではない。しかし、すべてを鵜呑みにしてはいけない。その一線を、子どもと保護者が一緒になって、しっかりと見極めてほしい。

その一方で、「出会い」を悪用した犯罪のリスクも存在する。

オンラインゲームは“遊び”であると同時に、“コミュニティ”でもある。ゲームを通じて人と人がつながるのは自然なことだ。しかし、その「つながり」が、必ずしも善意によるものとは限らない。

先日、愛知県の21歳の男性が、東京都の16歳の女子の遺体を自宅に遺棄した疑いで逮捕された。知り合ったきっかけはオンラインゲームだったという(出典:NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250402/k10014767551000.html)。

また、17歳の男子がオンラインゲームで知り合った男性から家出を促され、ミャンマー・タイに渡り、特殊詐欺の「かけ子」として犯罪に巻き込まれてしまったというケースもあった(出典:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20250214-OYT1T50074/)

今回は、いまや当たり前になりつつあるオンラインゲームを経由した「出会い」の危険性を知り、子ども自身が身を守るための心構え、その保護者が知っておくべきオンラインゲームのリスクについて考えてみたい。

フレンド申請から始まる罠

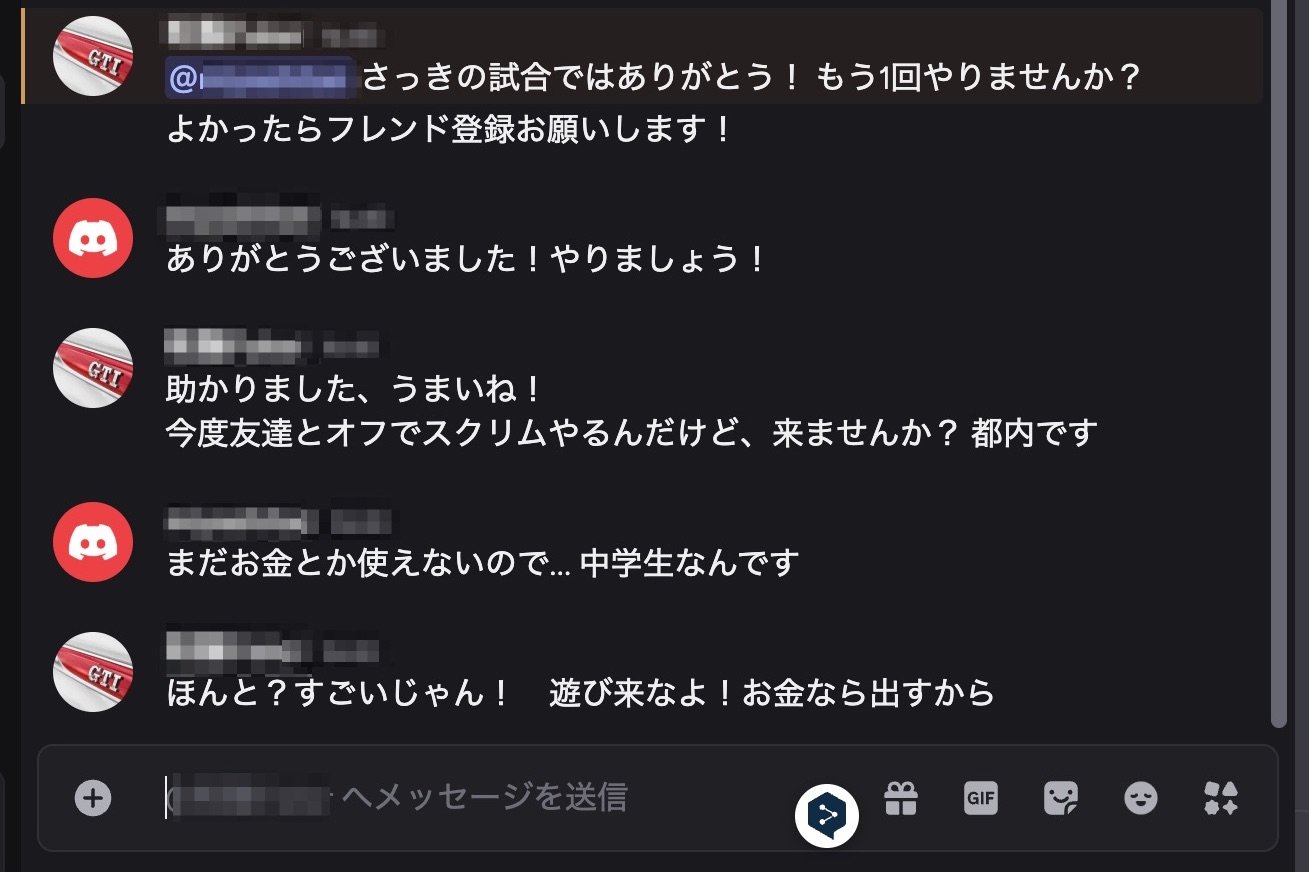

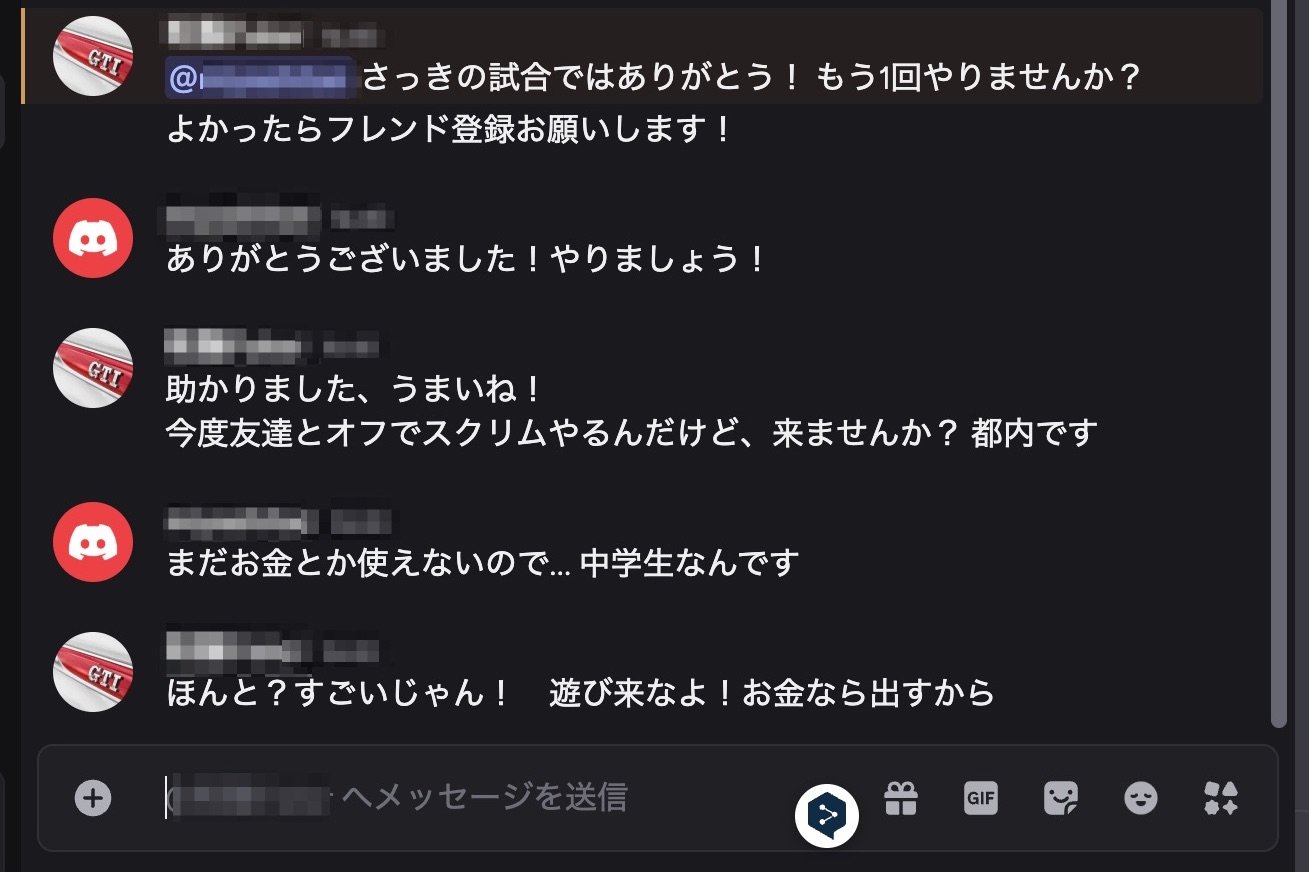

※画像はイメージです

人気のFPSやバトルロイヤル、MMORPGなどでは、知らないプレイヤーとマッチングし、共闘することが基本となっている。多くの場合はその試合限りの関係で終わるが、対戦後に「ナイスプレイ!」「また一緒に遊ぼう!」といったメッセージを送り合ったり、中にはフレンド申請が送られることも珍しくない。

この時点では何も怪しいことはない。しかし、ここから個別チャットに誘導されて日常のことを聞かれたり、SNSを交換する流れに持ち込まれるケースがある。こうしたアプローチが繰り返されるうちに、警戒心が薄れ、相手を“友達”だと思い込んでしまうのは非常に危険だ。

「優しい人」に潜む狙い

未成年のプレイヤーにとって、オンライン上で優しく接してくれる年上の“フレンド”は、心強い存在に思えるかもしれない。「悩みを聞いてくれる」「親には話せないことを相談できる」、そんなやり取りが続くと、いつしか信頼が芽生える。

しかし、その“優しさ”の裏に、性的搾取や金銭目的の悪意が潜んでいることもある。実際、ゲーム内で知り合った相手に誘われて会いに行き、犯罪に巻き込まれたという事件は全国で多数報告されている。警察庁の統計によれば、SNSやゲームを通じて出会った相手とのトラブルは増加傾向にあり、その多くが未成年を対象としている。

怪しい行動には以下のようなものがある。

- 名前、年齢、住所などを執拗に聞いてくる

- 性別がわかると途端にやさしくなり、会いたいと言ってくる

- 練習会やスクリムなどに誘ってくる

- プロゲーマーの知り合いがいるなど、相手の興味を引くことを言ってくる

- やたら悩みなどの相談に乗りたがる

- 言うことすべてに共感しているという返事を返してくる

「親にもナイショ」は危険信号

中でも、チャットでの会話の中で、「親に言わないでほしい」「これは二人だけの秘密」といった言葉が出てきたら、明確な警戒サインだ。こうした秘密のやり取りが始まった時点で、相手は自分を“支配”しようとしていると考えたほうがいい。

悪意のある人物は、徐々にプライベートな情報を聞き出し、ゲームでの戦績なども踏まえて支配関係を築こうとする。相手の方がゲームがうまかったりすると特にその傾向が強くなる。ゲーム内では強いことがひとつのヒエラルキーにもなってしまうからだ。

そして、LINEやInstagramなど、ゲーム外でのやり取りに移行しようとする。こうなると、ゲームという公共の場から離れ、より見えにくいところで問題が進行してしまう。ゲーム内での関係性も相まって、なかなか断りにくい状況に追い込まれてしまうことも多い。

トラブルを防ぐためにできること

では、冒頭で紹介したような犯罪に巻き込まれたり、命の危険にさらされることから子どもを守り、子ども自身も自分を守れるようになるには、どんな知識や行動が必要なのだろうか。

オンライン上の仲間を信用しすぎない

まず、未成年のプレイヤーは、「ゲームの中の相手は見知らぬ他人である」という意識で接することが重要だ。

たとえ毎日一緒にプレイしていたとしても、相手がどんな人間かを完全に知ることはできない。ましてや、写真やプロフィールは偽装可能であり、年齢も性別も簡単に偽れる。

また、個人情報や写真などを求められても決して提供してはいけない。オンラインゲームをプレイする上で必要なチャットアカウントは仕方ないとしても、電話番号や電話に近い形で連絡が取れるSNSなどを簡単に伝えるのはNGだ。

もし相手の要求があまりにも強くなってきたり恐怖を感じたりしたら、ゲームやSNSの機能で強制的に相手をブロックしたり、ゲーム中であっても強制的に試合を切断してしまってもいい。その上で、ゲームの運営会社などに通報しよう。見ず知らずのゲーム上の仲間は、あなたを守ってはくれない。

また、友達と遊びに行ったりする時には、相手の名前、目的地、連絡先、大まかな時間などを必ず保護者に伝えていくことも、あらためて意識するようにしたい。当たり前のことではあるが、万が一事件に巻き込まれた時に迅速に対応するためには大切なことだ。

オンラインゲームに対して大人が関心を持つ

一方、子どもたちを守るべき保護者・教師・大人に対しては、まず「オンラインゲーム=悪」と決めつけるのではなく、現実的なリスクを一緒に学ぶ姿勢を持つことが大切だ。

子どもがオンラインゲームをプレイしていて、「おかしいな」と思った時に、すぐに相談できる関係性こそが、子どもたちを付け狙う犯罪者にとって最大の防止策となるからだ。

ゲーム自体に興味がなかったとしたら、「どんなところが面白いの?」と、子どもが感じているゲームの面白さを聞いてみるのもいい。その日の学校での生活を聞いたり、先生や友達との話を聞いたりするのと同じように、普段子どもがプレイしているゲームへの理解を示すことで、子どもも相談しやすくなる。

特に小学生・中学生くらいまでは、「ペアレンタルコントロール」などの機能を使って、子どもがゲームをする際のアカウントなどを保護・監視することも必要だ。

子どもが遊ぶためのアカウントについて、実態として、大人が取得したアカウントを子どもに使わせていることも多い。しかし、それでは子どもを守れないし監視していることにはならない。

ゲーム機やスマホ、ゲームプラットフォームには、「ペアレンタルコントロール」という保護者が子どものプレイ状況などを確認したり、課金しすぎないように制限する機能がある。きちんと設定しておけば、保護者が気づかないうちに数十万円もの課金がされることはないし、異常なほどの長時間プレー時間になることも防げる。

こうした機能をしっかり活用することで、子どもも安心してオンラインゲームを楽しみながら、いざという時にはしっかり守る体制が作れる。

●主なゲームに備わっている子どもを守るための設定

- 任天堂(Switch)「みまもり保護設定」https://support.nintendo.com/jp/switch/parentalcontrols/index.html

- ソニー(PS4/PS5)「PlayStationのペアレンタルコントロールを設定する方法」

https://www.playstation.com/ja-jp/support/account/ps5-parental-controls-spending-limits/ - Xbox(Xbox X|S)「Xbox Family Settings アプリ」

https://www.xbox.com/ja-JP/family-hub - マイクロソフト(Windows)「Microsoft Family Safety」

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/family-safety - アップル(macOS/iPhone/iPad)「ペアレンタルコントロール」

https://support.apple.com/ja-jp/105121 - Android(AndroidOS)「ファミリーリンク」

https://www.android.com/intl/ja_jp/articles/familylink/ - Steam「Steamファミリー」

https://store.steampowered.com/news/app/593110/view/4605582245626919823?l=japanese

オンラインゲームに関して親子で交流する

中学生・高校生くらいになると、最もオンラインゲームなどの犯罪のターゲットになりやすい時期とも言われている。思春期に入り、反抗期などで保護者と子どもの関係性も変わってくること、子どもひとりでの行動範囲が広がり、保護者の目が届かないことが増えていくもその一因だ。

しかし、こうした時期だからこそ、家庭でのゲームに関する決まりを親子で一緒に考え、子どもがどうしたいか、保護者としてそれをどう考えるかを話し合うことが大切だ。

といっても、保護者が頭ごなしにゲームのプレイ時間を規制したり叱ったりすることではない。遊んでいるゲームの大会や配信などを一緒に見てみたり、保護者もゲームをプレイすることに抵抗がないなら、一緒に遊んでみてもいい。

ちなみに、ゲーム運営会社やプラットフォーム側も、チャットの監視や通報機能の整備を進めてはいる。しかし、それだけでは限界があり、個別の事件などを未然に防ぐことは難しい。最終的に、子どもの身の安全を守れるのは、子ども自身と保護者だけだということも肝に銘じておこう。

“楽しい”の裏にある現実を知ろう

オンラインゲームは、人と人を場所を超えてつなぎ、友情や協力、勝利の喜びを共有できる素晴らしい場だ。それらを用いてゲームの腕前を競うeスポーツも、単なるレジャーを超えた新しい価値を生み出している。

しかし、そういったプラスの面の裏側には、オンラインゲームの匿名性を悪用し、信頼を装って近づいてくる存在がいることも忘れてはならない。

「いい人そうだから」「同じゲームが好きだから」「毎日一緒に遊んでいるから」──それだけで相手を信用するのは早計だ。楽しいはずのゲームを通じた関係により、実生活が一瞬で地獄に変わることだってある。

だからこそ、いまあらためて問い直したい。

「ゲームで知り合ったその人は本当に、信頼していい相手なのか?」

オンラインの“出会い”のすべてが悪というわけではない。しかし、すべてを鵜呑みにしてはいけない。その一線を、子どもと保護者が一緒になって、しっかりと見極めてほしい。

【特集】eスポーツの闇

- なぜ“事件”が起きるのか? 「eスポーツの闇」を考える

- eスポーツ界にはびこる不正行為、「チート」の現実とは?

- 「スマーフ」行為で得られるものと失われるもの

- 有名配信者に拡大する「スナイプ」被害。身を守る方法とは?

- 【eスポーツ×チート問題】eスポーツにおける「チート」の根絶は不可能なのか? セキュリティの専門家に聞くチート対策の根深い問題

- AIにゲーム攻略は可能か? 「ChatGPT」でeスポーツの攻略記事を作ってみた

- オンラインゲームに潜む“出会い”の罠 〜犯罪被害から子どもを守る方法とは?

- Switchは無事、スマホだけ不利 ── 『ポケモンユナイト』世界大会を揺るがした設備トラブルの全貌

eSports World の

eSports World の Discord をフォローしよう

SALE

SALE

大会

大会

チーム

チーム

他にも...?

他にも

他にも...?

他にも