【連載】岡安学の「eスポーツってなんだろう?」

ウメハラ、ときどからVTuber・ストリーマーまで、老いも若きもハマる『スト6』マニアック専門用語解説【岡安学のeスポーツってなんだろう? 第13回】

プロゲーマーが活躍する競技シーンから、ストリーマーやVTuberが戦うイベントなど、観戦するeスポーツは拡大してきました。特にゲームをプレーしていない人も観るようになったのは、スポーツや観劇などと同じようなエンターテインメントとして確立しつつあると言えます。

ただ、やはりeスポーツ観戦は、より理解度を高めた方が楽しめます。プレーヤーの中にも、ゲームのルールはわかっていても、専門用語はイマイチ……という人も多いのではないでしょうか。

そこで、よりeスポーツ観戦を楽しめるように、大会の実況・解説などで頻繁に使われる専門用語を、種類別に解説していきます。今回は格闘ゲーム、とりわけ『ストリートファイター6(スト6)』を中心とした用語です。

『スト6』などのeスポーツの大会には、公平性を保ちつつ参加者も楽しめるように、さまざまなルールが設定されています。他のスポーツなどではあまり聞くことのない、eスポーツ特有の用語も含めて、観戦する上で覚えておきたい用語をご紹介します。

トーナメント形式のことで、英語で「エリミネーション」は「予選」を指す言葉です。1度負ければ敗退となる方式が「シングルエリミネーション」で、1度負けるとルーザーズ(ローワー)サイドという別トーナメントに移行し、敗者復活をかけるのが「ダブルエリミネーション」です。

ダブルエリミネーションは、トーナメントでいきなり強豪と当たったり、初戦で事実上の決勝戦が発生したり、強豪同士の潰し合いを防ぐ効果があります。単純に2回は戦えるので、参加する側としてはシングルエリミネーションよりも満足度は高くなります。

「Capcom Cup」や「EVO」などの大きな大会では、主にダブルエリミネーションが採用されています。

1回の対戦で何試合行うかを示す用語です。BOはBest ofの略で、BO3はBest of 3となります。BO3は最大3セット行う対戦で、2セット勝利した人が勝ち抜けとなります。BO5の場合は3セット勝ち抜けです。

最大セット数よりも、勝ち抜き数をメインにした方がわかりやすいということもあり、日本では昔から「○先」という言い方も使われています。「2先」は2戦先勝の略です。BO3は「2先」、BO5は「3先」と同じ意味です。英語では「FT○」が同じ意味で使われており、「Fast to ○」といったかたちです。

公式大会ではあまり見られませんが、格ゲーのイベントなどでは、壮絶な長期戦となる「10先」なども行われます。長期戦の場合は2勝分差がつかないと勝利とならないルールが付与されることもあります。9勝目以降は勝利数が同じになった場合はデュースとなり、そこから2連勝が必要です。1勝分、上回った方がアドバンテージという状態になります。

ダブルエリミネーショントーナメントでは、ルーザーズファイナルを勝ち抜いた選手とウイナーズファイナルで勝利した選手が対戦します。グランドファイナルでは一度も負けていないウイナーズにいた選手が勝利すればそのまま優勝となりますが、ルーザーズサイドから上がってきた選手が勝利しても、お互いに1敗同士になり、ウイナーズファイナルに勝利した選手もルーザーズに落ちることになります。この状態を「リセット」と言います。

この後、最後の決着となるグランドファイナルリセットを行い、ここで勝利した選手が優勝となります。

ウイナーズの選手は2試合のうち1試合で勝てばいいことになり、非常に有利ですが、ルーザーズを勝ち抜いてきた選手が勢いそのままに勝ち切ってしまうこともあり、『スト6』の最大の見どころにもなっています。

2019年の「Capcom Cup」では、ルーザーズから勝ち上がったiDom選手が、ウイナーズ側のPunk選手をリセットして逆転優勝を決めました。

また、2024年の「EVO」では、ルーザーズのBigBird選手がウイナーズのPunk選手を「リセット」しましたが、Punk選手が持ち直し優勝を果たしました。

ダブルエリミネーショントーナメントはシステム上、ウイナーズサイドに居続ける選手は試合数が少なくすみ、ルーザーズサイドの選手は続々とウイナーズサイドから敗退する選手がやってくるので、より多くの試合をこなさなければなりません。参加人数にもよりますが、早々にルーザーズに落ちてしまうとウイナーズからグランドファイナルに進出した選手よりもルーザーズからグランドファイナルに進出した選手の方が2倍近い試合をこなさなければならなくなります。

この長い道のりを水泳の遠泳に例え、「泳ぐ」と言います。早々に落ちたルーザーズサイドから優勝もしくはプール抜けをした場合に、「泳ぎきった」などの表現を使います。

英訳すると「失格」という意味です。大会のトーナメントで開始時間までに来なかった選手のことを指します。

失格と言うと、その場で参加資格を失うように思えますが、ダブルエリミネーションの場合は単純に「負け」扱いとなり、ルーザーズサイドに移動します。ルーザーズサイドでも開始時間までに来なかった場合は再びDQとなり、本当の失格となります。そういう意味では「不戦敗」という意訳の方が合っているかも知れません。

ダブルエリミネーショントーナメントにおいて、同じ人に負けることを指します。滅多に使われない言葉ですが、海外配信では使われることもあります。

ダブルエリミネーションは基本的に1度対戦した相手と同じ大会で対戦しないようになっていますが、お互いに勝ち進んだり、トーナメントの終盤で対戦する場合は同じ相手と対戦することは頻出します。

例えば、ウイナーズファイナルで対戦し、負けた選手がルーザーズファイナルで勝利すると、グランドファイナルはウイナーズファイナルと同じカードになります。ここでリベンジを果たせず、再度負けてしまうと「double jeopardy」になるわけです。

「3試合連続で立て続けに負ける」の略。元々はプロ野球用語で、同一カード(同じチームとの対戦で3試合もしくは2試合を連日で試合をすること)で3連敗した時に使われていました。「立て続けに勝つ」と言われないので、「3タテ」には連続で負ける時にしか使いません。

『スト6』の場合、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP」(SFL)の大将戦や「CPT」のTOP8で、BO5を3セット連続で負けた時に使います。結果2勝3敗や1勝3敗という結果でも、1勝もしくは2勝しても3連敗した場合には「3タテ」と言いますが、途中で勝利し、連敗しなかった場合は3タテとは言いません。

また、2連敗して3連勝した場合など、相手が3連敗した場合は、「逆3タテを食らわせた」という使い方になります。

同キャラ対戦のこと。操作方法がモダンとクラシックの違いがあっても一応「ミラーマッチ」と言います。前作『ストリートファイターV』でも、スキルやトリガーの選択が違っていても、同キャラであればミラーマッチと呼ばれていました。場合によっては類似キャラクター同士もミラーマッチと呼ばれることがありますが、基本的には同じキャラクターと考えていいでしょう。

『スト6』の試合は、単にキャラクターの技を出し合うだけではなく、何もしてない状況やフェイントのような行動など、さまざまな駆け引きを行っています。見た目は波動拳を撃ち、昇龍拳で落としていたとしても、そこに至るまでには心の読み合いや技の選択が行われているのです。

ここでは、そんな試合中に行われている駆け引きに関する用語をご紹介します。

相手をダウンさせた後に起き上がりに攻撃を重ねておくこと。普段は発生の遅い攻撃でも相手がダウンしてから起き上がるまでに消費するフレーム数分の有利が取れていれば、起き上がりと同時に技の攻撃が発生し、隙がなく攻撃を当てることができます。

相手はガードかパリィ(場合によっては無敵技での反撃。これは逆択を参照)を強いられるので、起き攻めをする方が圧倒的有利、起き上がる方が圧倒的に不利になります。

起き攻めに投げを重ねておき、連続で投げる行動。投げを決めた後、相手よりも有利に動け、再度投げ間合いに入り、起き上がりに投げを重ねて、連続して投げます。相手が小技で暴れていても、ちゃんと重なっていれば、投げ技が勝つので一方的に投げ続けられます。

投げられた側は起き上がりに投げと打撃の2択を迫られるので非常に強力な状態。ほとんどの場合が画面端での行動で、投げ技の後の硬直時間や投げた相手との開く間合い、投げ技の後、前ステップすれば届くなど、キャラクターの持っている投げ技によって、柔道になる投げを持つキャラと持たないキャラクターがいます。

例えば、ケンの投げ技は柔道ができますが、リュウの場合、距離が足りないか、距離を詰めると重ねが不十分で暴れられてしまいます。

投げられるか投げられないかの間合い取りのために、相手近くで前後に細かく動く行動のこと。単純に「投げ誘い」という意味で使われる場合もあります。

投げや打撃にかかわらず、起き上がりに「柔道」をされる状況を回避するには、投げ抜け、ジャンプ、バックステップ、投げ無敵技のリバーサルなどの行動を取りますが、中でも簡単かつ比較的安全なのが投げ抜けです。

その行動を読み切り、相手が起き上がると同時に後ろ歩きをして、投げ間合いから外れ、逆に相手の投げスカリの隙を誘発するのが「シミー」です。間合い取りのために、相手の近くで前後に細かく動くことから、ダンスのシミーを彷彿させ、そう呼ばれるようになったと言います。

本来は投げ技や関節技などの組技全般を意味する言葉ですが、格闘ゲームでは「投げ抜け」を意味します。つまり本来の逆の意味となります。

『ストリートファイターIII 3rd STRIKE』で投げ抜けのことを公式に「グラップルディフェンス」と呼んでおり、それが略され「グラップ」と呼ぶようになったと言われています。

特定の有利フレームを取った場合にできる反撃の心配のない起き攻めのこと。

相手をダウンさせた時の有利フレームが42フレームの時にジャンプ攻撃をすると、相手が起き上がる瞬間が着地の1フレーム前となります。無敵のある対空技は6フレーム発生なので対空技としては間に合いません。ジャンプ攻撃は着地時の硬直時間が5フレームなので、着地後にガードが間に合います。したがって、無敵技を出されてもガードできるタイミングとなります。

しかも、ジャンプ攻撃を行っているので、それ以外の攻撃を行った場合はジャンプ攻撃を当てられ、ガードされたとしても立ちガードを誘発できます。つまり、本来リスクのあるジャンプ攻撃が安全にできるタイミングがあり、その行動が「安全跳び」というわけです。

ジャンプをして何もせずに着地し、着地と同時に投げや下段攻撃をすること。ジャンプに対して対空技が出せなかった場合、多くの相手はガードやドライブパリィをしがちです。そこに着地と同時に投げ技を使うことで、投げることができます。

また、ジャンプ攻撃は中段技なので、立ちガードをしがちです。そこでジャンプ攻撃をせずに着地と同時に下段攻撃をすることで当てやすくします。また、ジャンプ攻撃をしている時は喰らい判定が前方に伸びるので、相手の対空攻撃が当たりますが、すかした場合は間合いによっては対空技が届かず、対空技の隙に反撃を入れることができます。

起き攻めの時に攻撃持続フレームギリギリに攻撃を当てることで、相手がガードした時の不利フレームを減少させることができます。場合によっては互角になったり、有利フレームを取れたりすることもあり、いつも通りの反撃をすると、逆に反撃を喰らうことになることもあります。

例えば、リュウの立ち強パンチは発生10フレーム、攻撃持続が10-14フレームです。ドライブラッシュからガードさせると+2フレームになりますが、中竜巻旋風脚を当ててダウンさせたあと、ドライブラッシュからガードさせると+5フレームとなり、より大きな優位を取れます。また、ダウンさせた後に有利過ぎる場合は、技を空振りしてフレームを調整することがあります。これを「フレーム消費」と呼びます。

ダウンした後は、ダウンさせた方が圧倒的に有利になるものの、対処方法がないわけではありません。

例えば、起き上がりに無敵技を放つことで、相手の起き攻めの技に対して打ち勝つことができます。ドライブインパクトでキャンセルできないドライブラッシュの攻撃をしてくる可能性のあるキャラクターには、起き上がりのドライブインパクトでも起き攻めを返すことができます。

これにより、本来二択を迫れる起き攻めの状況において、無敵技を警戒すべきか、攻撃すべきかという二択を迫れるようになります。このように、択をかける側が択をかけられる状況になることを「逆択」と言います。

もちろん、逆択に失敗すると、いわゆる「ぶっ放し」(無敵技をいちかばちかで出す行為)になってしまい、手痛い反撃を喰らうことになります。最終的には読み合いになりますが、逆択があることを警戒させるだけで、相手が安易に起き攻めに行けなくなり、一方的な攻めを受けなくなります。また、わざとフレームが不利になる技をガードさせ、反撃をしてくることを折り込んで無敵技で反撃する手法も逆択と言えます。

攻撃を放った後や攻撃をガードで受けた後にしばらく動けなくなり、操作ができなくなる状態を「ガード硬直」と言います。攻撃側の硬直がガード側の硬直よりも短ければ、攻撃側が先に動け、有利な状況になります。

また、相手が攻撃を喰らい、仰け反っている場合はヒット硬直が発生し、硬直時間中に技を当てると連続技になります。連続技は攻撃が途切れるまで、攻撃を喰らい続けてしまいます。ガード硬直中、ヒット硬直中は投げ無敵状態になっており、投げることができません。

相手がガードし、硬直しているフレームよりも短い攻撃発生フレームの技を当てると、操作的にガードを解いたとしても自動的にガードさせられてしまいます。この状態のことを「連続ガード(連ガ)」と呼びます。

連ガ中はドライブインパクトもドライブパリィも無敵技での切り返しもできず、ガードし続けることになります。たとえば、バーンアウトした状態で、連ガを利用して必殺技をガードさせることで、体力を削ることができ、場合によってはそれで倒しきることもできます。

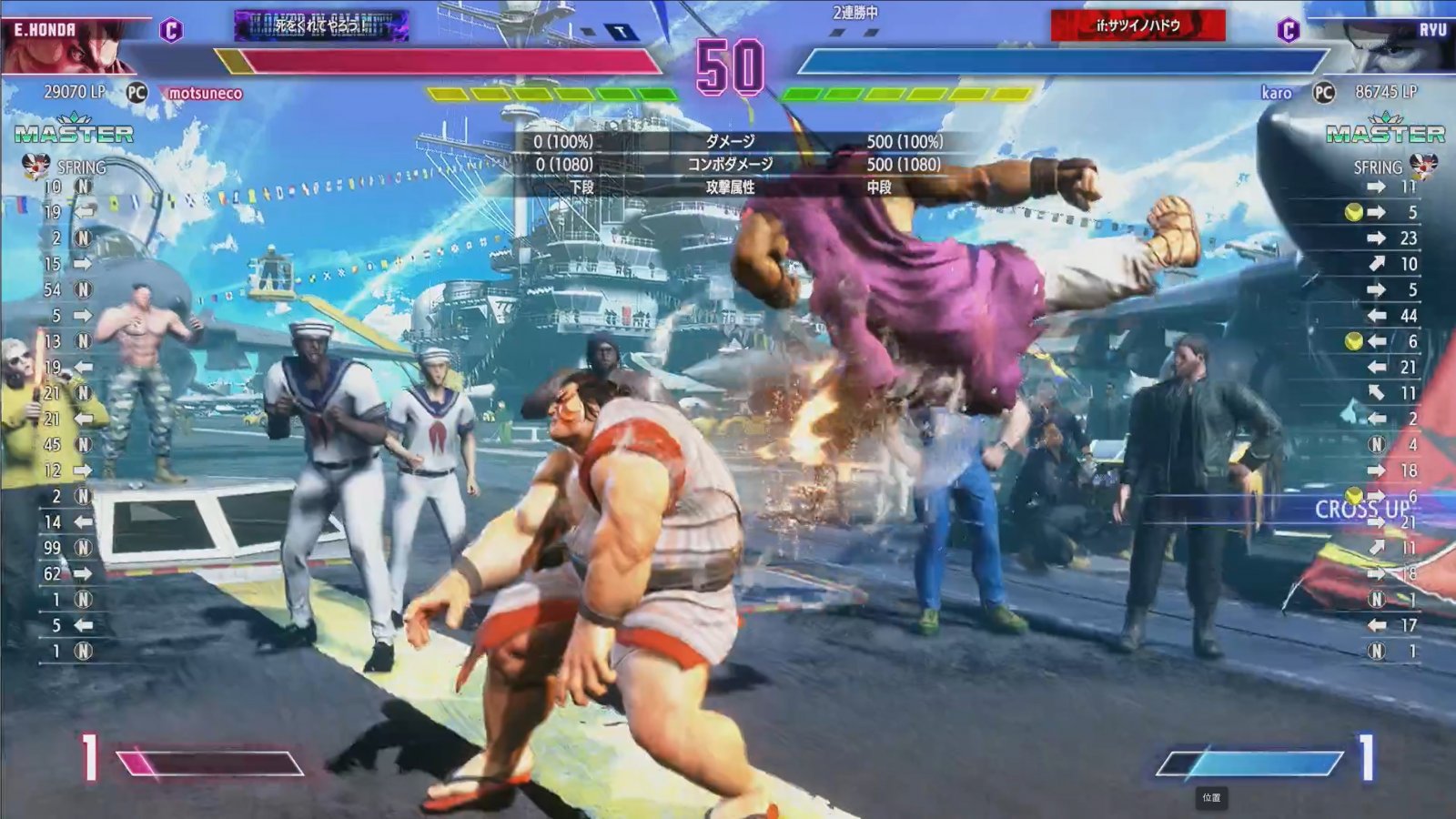

ジャンプ攻撃の一種で、相手を飛び越えてジャンプ攻撃をすることで、ガード方向を逆にすることを言います。すべてのジャンプ攻撃で「めくり」攻撃ができるわけではなく、めくり性能がある技のみが対応しています。相手を飛び越すかどうか微妙な位置で飛び込むことで、ガード方向を迷わす効果もあります。

起き攻めや連携攻撃で、あえて最速で技を出さずに、少し遅らせて攻撃や投げ抜けをすること。

起き攻めは技を重ねることで、相手が対応しにくくするのが常套手段ではありますが、先に説明した「逆択」を取られると反撃を喰らう場合があります。そこであえて攻撃を遅らせてタイミングをずらすことで、起き上がりの無敵技をガードできるようになります。

また、起き攻めや小技からの連携で投げてくるいわゆる「当て投げ」をする相手に対して、少し遅らせて投げ抜け(グラップ)をすることで、打撃を打ってきた場合はガードでき、投げを仕掛けた時は投げ抜けができるようになります。つまり、遅らせ打撃は遅らせグラップ対策としても機能します。

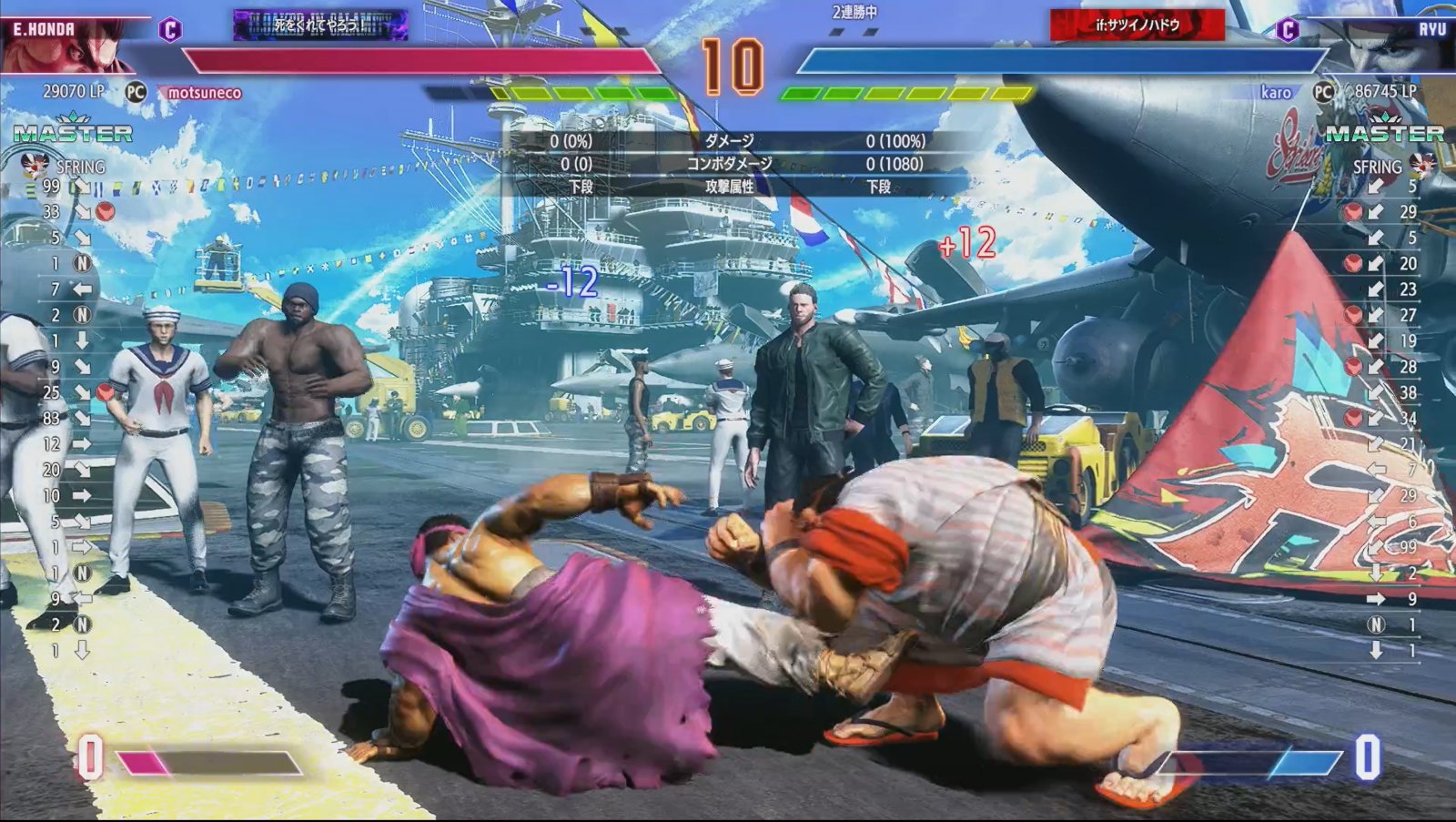

相手の攻撃をガードした隙に確実に反撃できる状態、もしくは反撃する技に対して、「確反」という言葉を使います。

例えば、相手をダウンさせられるしゃがみ強キックは強力な技ですが、ガードされると9~13フレームの硬直が発生します。この硬直フレームよりも発生が速い技を出せば、ガード側は確実に攻撃を当てることができます。これが「確反」です。

確反は大きなダメージソースとなるので、確反を逃すことで勝利が遠のきます。また、確反攻撃は複数あることが少なくありません。なので、確反を逃さず、かつ最大ダメージを狙うことを、コンボ選択が的確という言われ方もします(しゃがみ大足など、ガードされたら反撃が確定する技)。

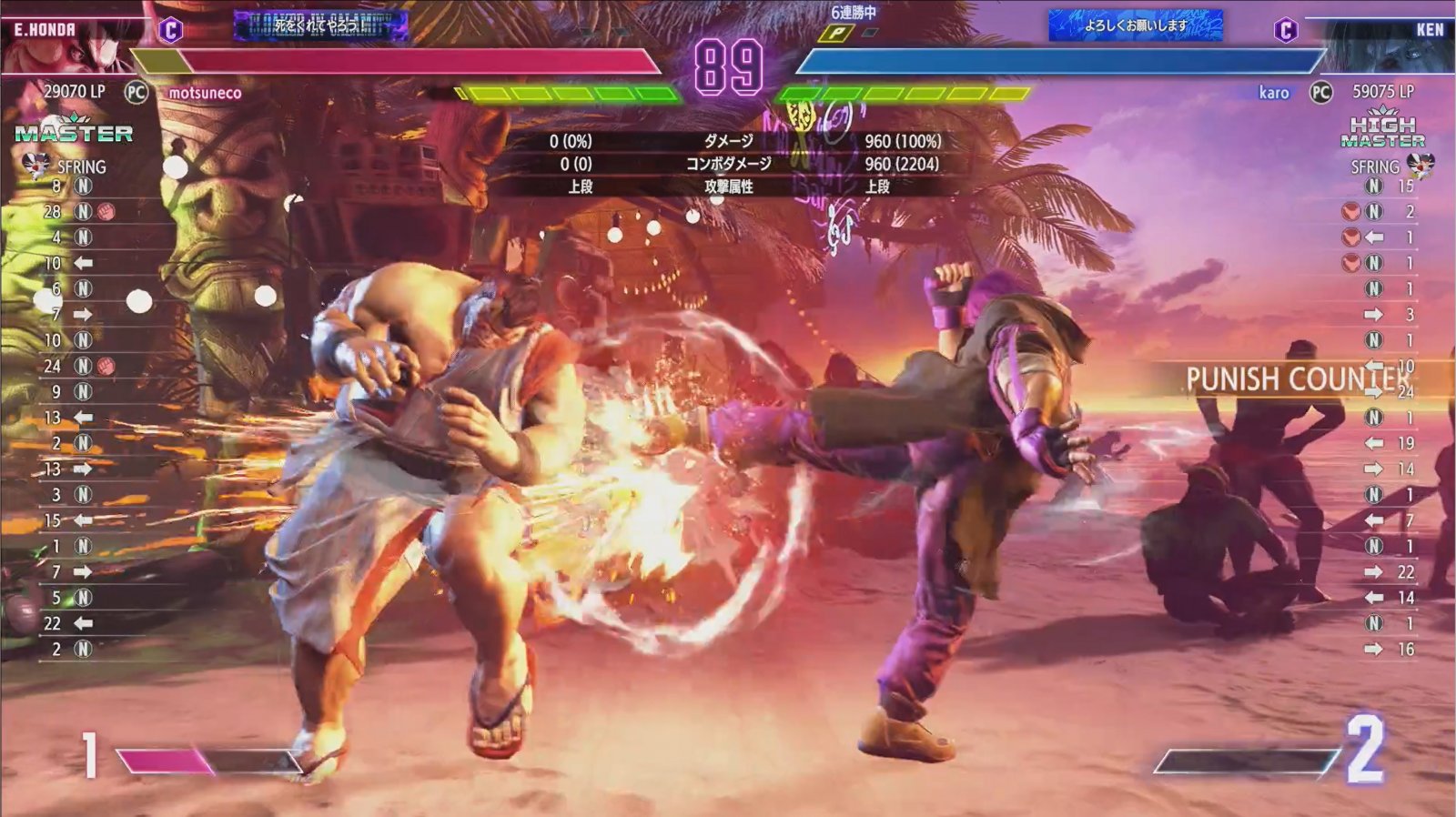

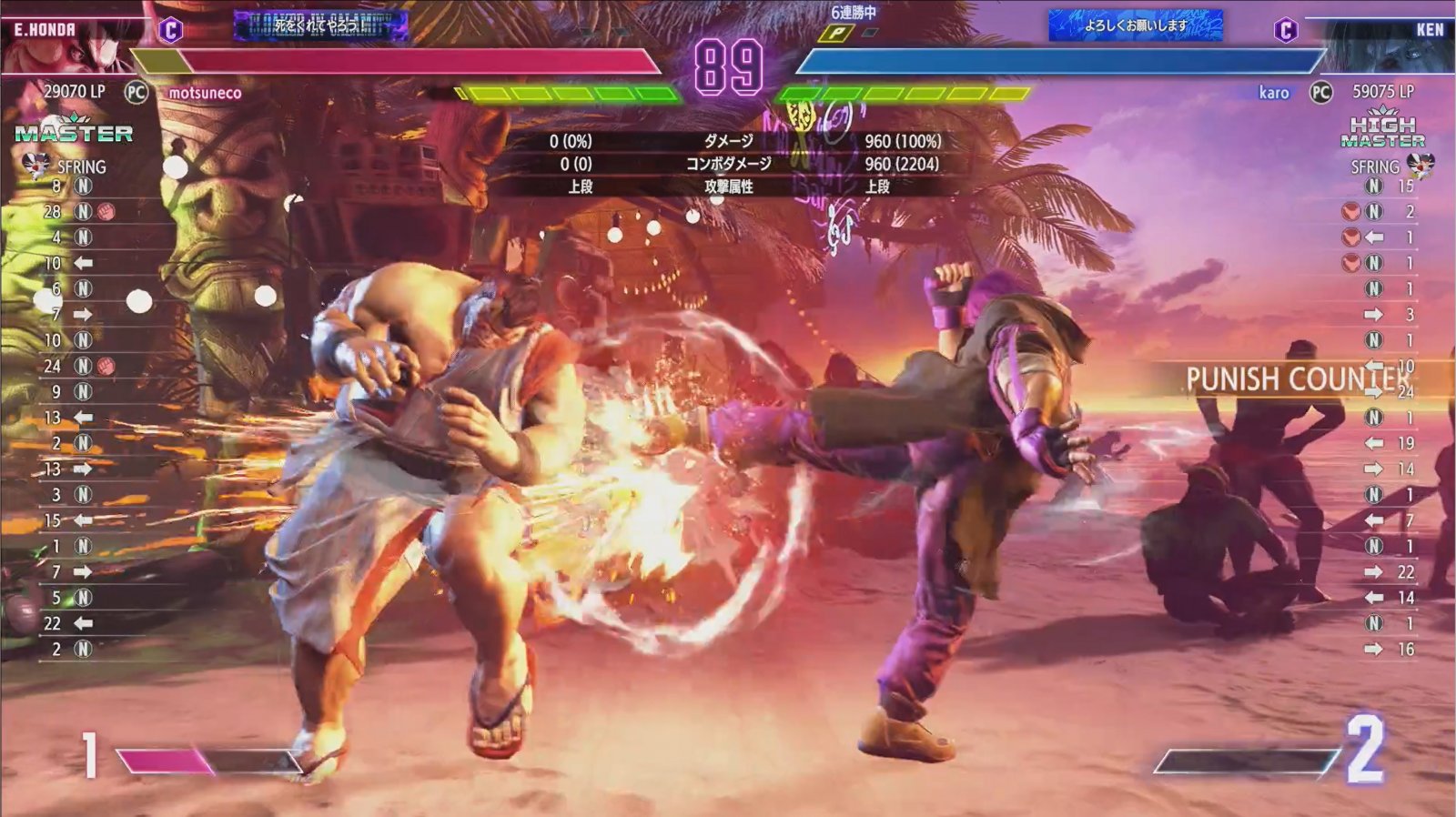

相手の技が届かず、空振りとなったところを反撃すること。上半身に攻撃判定の強い技を振っている相手に、しゃがんで下段攻撃を繰り出したり、相手の隙の大きめな技が空振りとなったところ、攻撃した手や足に攻撃を当てたり、相手の攻撃より速い技を繰り出し、先に当て、反撃します。相手の攻撃よりも速く当てた場合は、カウンターとなり、相手の技の硬直に対して当てた場合はパニッシュカウンターが取れるので、いつもよりも大きなダメージも期待できます。

相手が出した攻撃に対して反撃した時に、「カウンター」や「パニッシュカウンター」(パニカン)が発生します。いつもよりも高ダメージとなり、ヒット硬直も長くなる状態のこと。カウンター状態になると、画面に「Counter」という文字が出て判別ができます。

「カウンター」は、相手の攻撃より速く攻撃を当てると発生し、「パニッシュカウンター」は相手の攻撃し終わった後の硬直時に反撃すると発生します。

OD無敵技やSAなどは、ガードしてからでも十分に反撃できる隙があり、パニカン専用の技で反撃すると吹き飛びダウンとなり、その状態専用のコンボを入れることも可能です。

キャラクターの行動ではなく、プレ-ヤーの行動として使われる専門用語です。

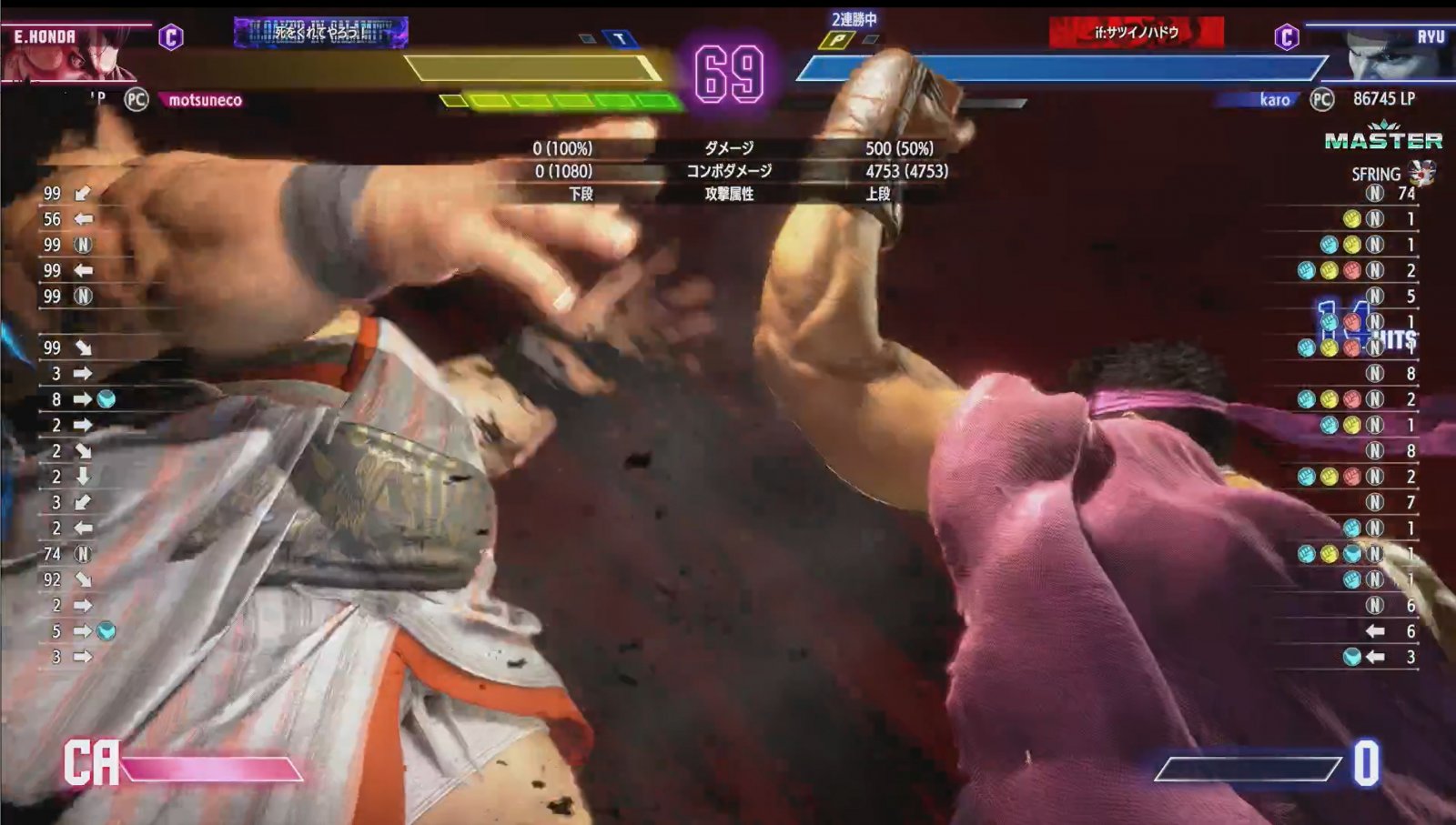

英単語の意味としては、「致命的な」「致命傷」などがありますが、格闘ゲームの場合は「倒し切ること」を言います。相手の残り体力によって、どの技・連続技を叩き込めば倒せるかの判断をし、そのプラン自体のことを指す場合もあります。

例えば、「そこそこ体力が残っていてもSA3を使えばリーサルだ」とか、「難易度も威力も高いコンボを入れればリーサルだ」など。相手の体力とコンボダメージの判断を間違って体力が残ってしまう場合は「リーサルを逃す」「リーサル判断をミスった」などと言います。SAゲージを温存したがために倒しきれなかった時などに良く聞きます。

連続技は最初に当てた始動技と連続技のヒット数に応じて、2発目以降の攻撃が技単体の本来持っているダメージよりも低くなるように設定されています。この仕組みを「ダメージ補正」、単純に「補正」と呼びます。

連続技は一気に確実にダメージが取れますが、同じ技を同じ回数だけ当てられた場合、すべて単発で当てた方が大きなダメージを与えられます。ただ、連続で攻撃をしても、途中でガードやパリィ、無敵技や小技などを挿し込める余地がある場合は、連続技が途切れる代わりに、補正も切れます。これを狙って、わざと連続技を途切れさせ、もう一度、攻撃を当てる行為を「ダブルアップ」や「補正切り」と言います。

マノンやリリーのSA3など特殊な技以外、投げ技は連続技に組み込めないのですが、ヒット硬直フレームが切れる瞬間を狙い、投げることもできます。これも補正切りの一種です。

ただ、「ダブルアップ」や「補正切り」は相手に反撃のチャンスを与える瞬間にもなるので、相手がきっちり反撃をしてくるようであれば、「ダブルアップ」を狙わずに連続技を出し切った方がダメージを与えられることになります。

『スト6』では攻撃力や攻撃速度、間合いなどが違う3種類のパンチ攻撃と3種類のキック攻撃が出るボタンが用意されています。公式には速くてリーチが短く威力の低い技を弱攻撃、リーチがあり攻撃力が高いが隙が大きい技を強攻撃、その中間を中攻撃としています(例外あり)。

ただ、格ゲー界隈では、弱中強を使わず、小中大を使うことも多くなっています。パンチであれば、小パン(弱パンチ)や大パン(強パンチ)など。キックに至っては小足(こあし、弱キック)や大足(おおあし・だいあし、強キック)と言うことも。

ただ、小中大は通常技に使うことが多く、必殺技は弱中強を使います。弱波動、強昇龍、弱スクなど。大昇龍と言う場合もあるので、厳密ではないですが、多くはこのデファクトスタンダードに則っています。

ここまでの用語は、『スト6』の公式で使われている専門用語であったり、それ以外の専門用語を『スト6』に落とし込んだものでしたが、ここでは、普段使っている言葉を『スト6』で使用することで、多少意味合いが変わってくるものを紹介します。

読んで字の如く「ボタンを押す」ことですが、解説などで使われる場合は別の意味も含んでいます。

使う場面としては、ダブルアップや補正切りをしてきそうな場面で、しっかりとボタンを押していることで反撃ができていることを指します。ダブルアップが発生しそうな状況はとりあえずガードに専念することが多くなりがちですが、手を出しにくい中で反撃の手を緩めていない、という表現で使います。

確反やコンボ始動技を当てたあと、最大ダメージを取れないこと。例えば、OD無敵技をガードしたあとは、パニッシュカウンターから大ダメージを取ることができますが、コンボが失敗して大してダメージを与えられなかったり、慌てすぎて投げ技を選んでしまったり、明らかにダメージが低い攻撃の場合に「コンボが安い」「確反が安い」などと使います。

硬直の項目で言及した通り、ガード硬直やヒット硬直時は投げ技が決まりません。なので、本来相手のガード硬直によって、こちらが有利な状況を作れていたとしても、ガート硬直が解除される前に打撃の択ではなく投げ技を選択したことで、投げ技がすかってしまう場合などに使います。

ドライブインパクトもガードさせて画面端まで吹き飛ばすと、壁やられ状態になり、大きな隙を発生させます。ドライブインパクトを単体で出しても返されたり、避けられたりするので、通常技をキャンセルして出すことがありますが、状況によって通常技のガード硬直が長く、ドライブインパクトが連ガになった場合は、壁やられ状態にならなくなります。この状況も有利すぎたために壁やられが発生しなかったという言い方になります。

同じ技を繰り返し使うこと。格ゲースラングで、「弱パンチばかりこすっている」「昇龍拳ばかりこすっている」などと使います。それが転じて、日常生活で同じ行動ばかり取っていることも「こする」を使います。

ただ、やはりeスポーツ観戦は、より理解度を高めた方が楽しめます。プレーヤーの中にも、ゲームのルールはわかっていても、専門用語はイマイチ……という人も多いのではないでしょうか。

そこで、よりeスポーツ観戦を楽しめるように、大会の実況・解説などで頻繁に使われる専門用語を、種類別に解説していきます。今回は格闘ゲーム、とりわけ『ストリートファイター6(スト6)』を中心とした用語です。

大会システムに関する専門用語

『スト6』などのeスポーツの大会には、公平性を保ちつつ参加者も楽しめるように、さまざまなルールが設定されています。他のスポーツなどではあまり聞くことのない、eスポーツ特有の用語も含めて、観戦する上で覚えておきたい用語をご紹介します。

シングルエリミネーション・ダブルエリミネーション

トーナメント形式のことで、英語で「エリミネーション」は「予選」を指す言葉です。1度負ければ敗退となる方式が「シングルエリミネーション」で、1度負けるとルーザーズ(ローワー)サイドという別トーナメントに移行し、敗者復活をかけるのが「ダブルエリミネーション」です。

ダブルエリミネーションは、トーナメントでいきなり強豪と当たったり、初戦で事実上の決勝戦が発生したり、強豪同士の潰し合いを防ぐ効果があります。単純に2回は戦えるので、参加する側としてはシングルエリミネーションよりも満足度は高くなります。

「Capcom Cup」や「EVO」などの大きな大会では、主にダブルエリミネーションが採用されています。

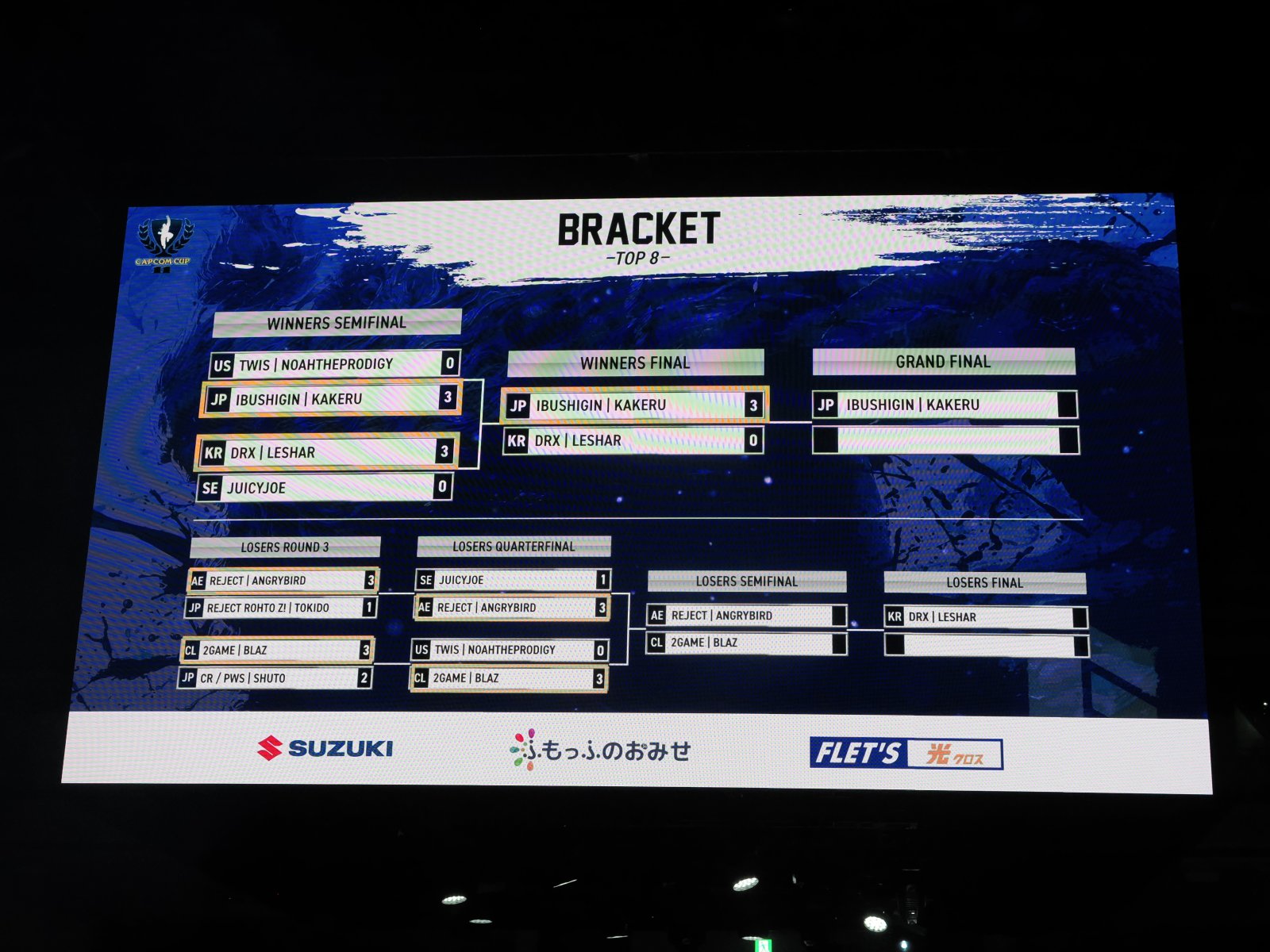

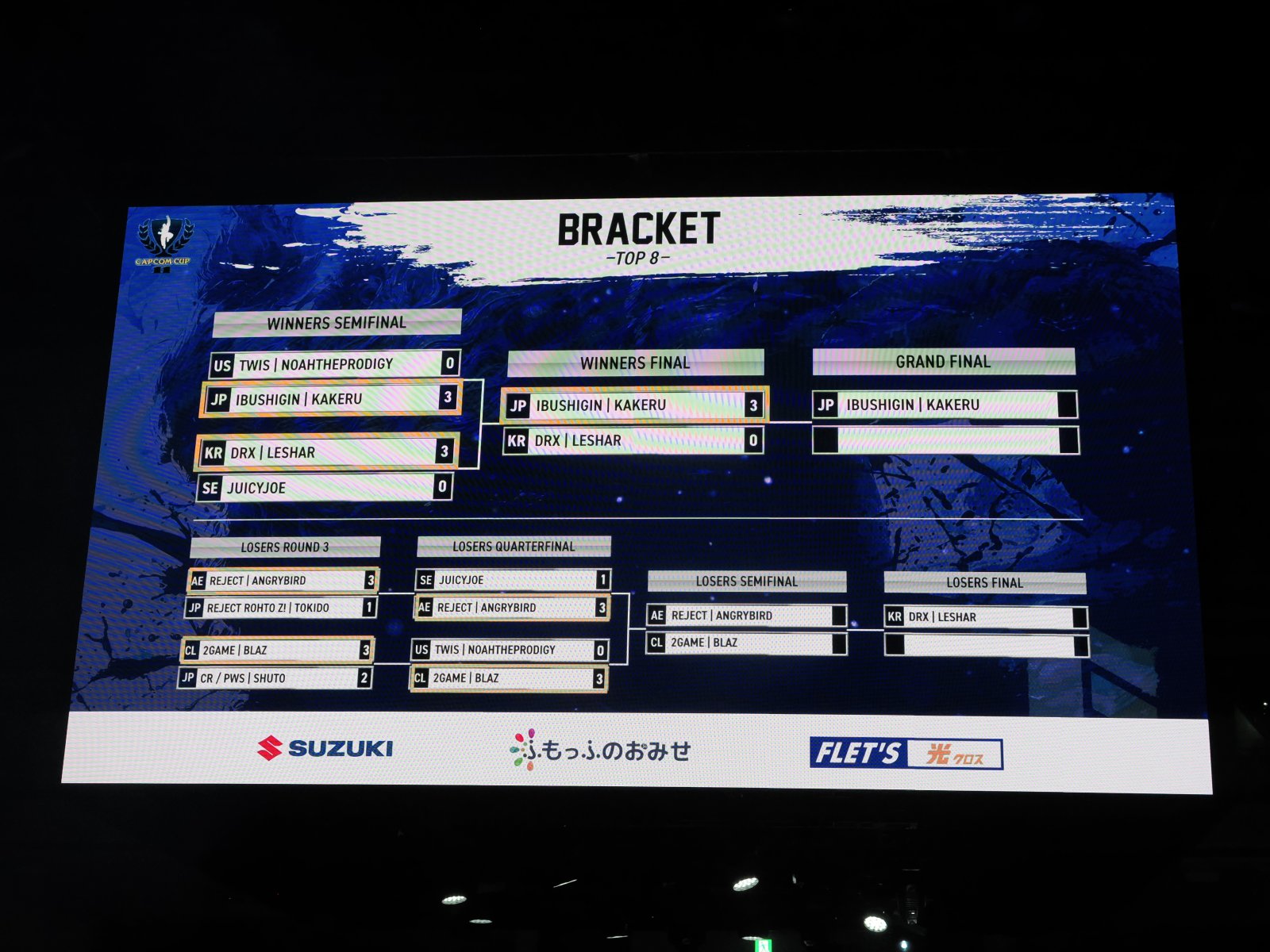

Capcom Cup11のTOP8のトーナメント表。上段がウイナーズサイド、下段がルーザーズサイドです

BO1・BO3・BO5

1回の対戦で何試合行うかを示す用語です。BOはBest ofの略で、BO3はBest of 3となります。BO3は最大3セット行う対戦で、2セット勝利した人が勝ち抜けとなります。BO5の場合は3セット勝ち抜けです。

3先、5先、10先

最大セット数よりも、勝ち抜き数をメインにした方がわかりやすいということもあり、日本では昔から「○先」という言い方も使われています。「2先」は2戦先勝の略です。BO3は「2先」、BO5は「3先」と同じ意味です。英語では「FT○」が同じ意味で使われており、「Fast to ○」といったかたちです。

公式大会ではあまり見られませんが、格ゲーのイベントなどでは、壮絶な長期戦となる「10先」なども行われます。長期戦の場合は2勝分差がつかないと勝利とならないルールが付与されることもあります。9勝目以降は勝利数が同じになった場合はデュースとなり、そこから2連勝が必要です。1勝分、上回った方がアドバンテージという状態になります。

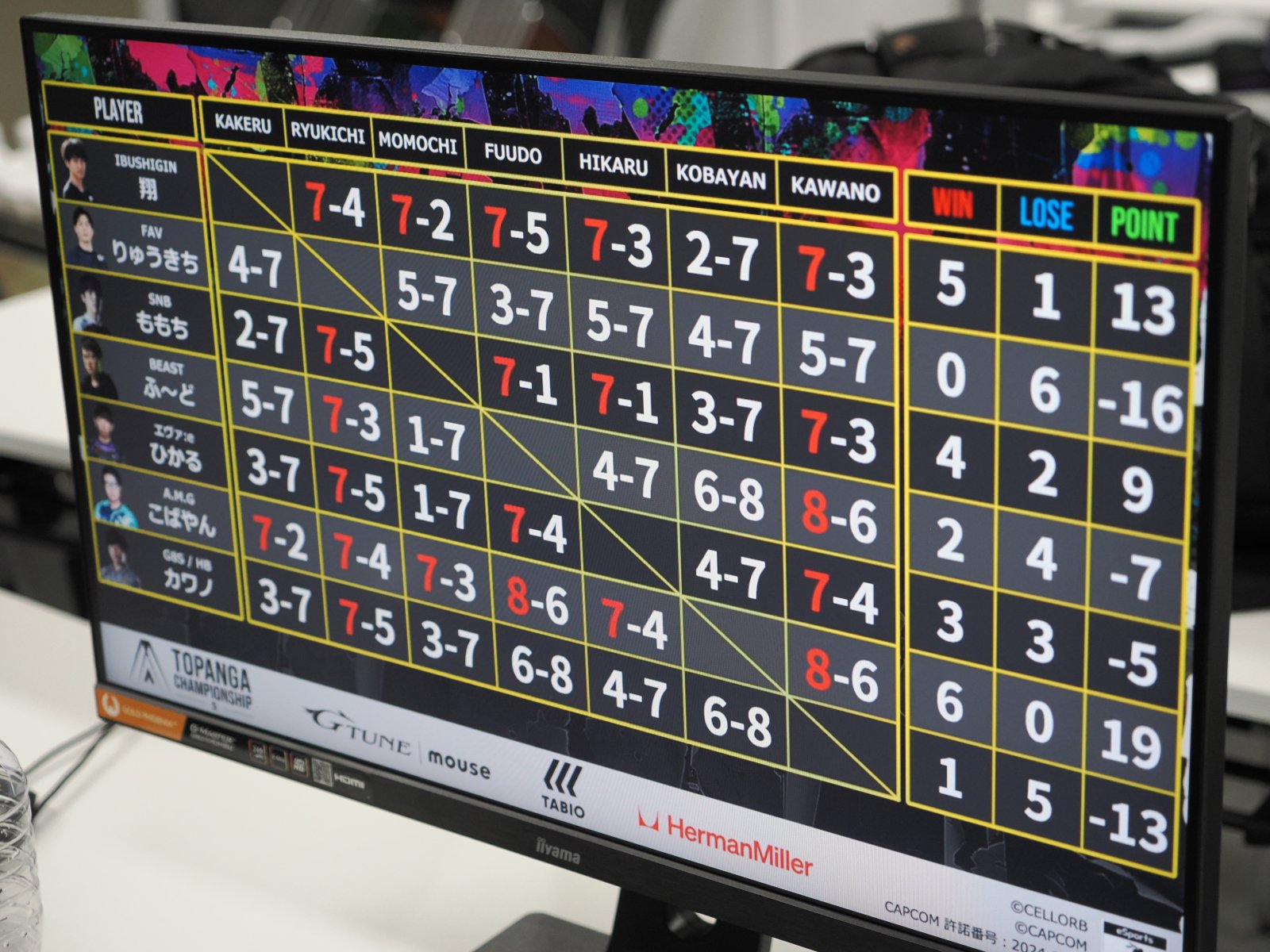

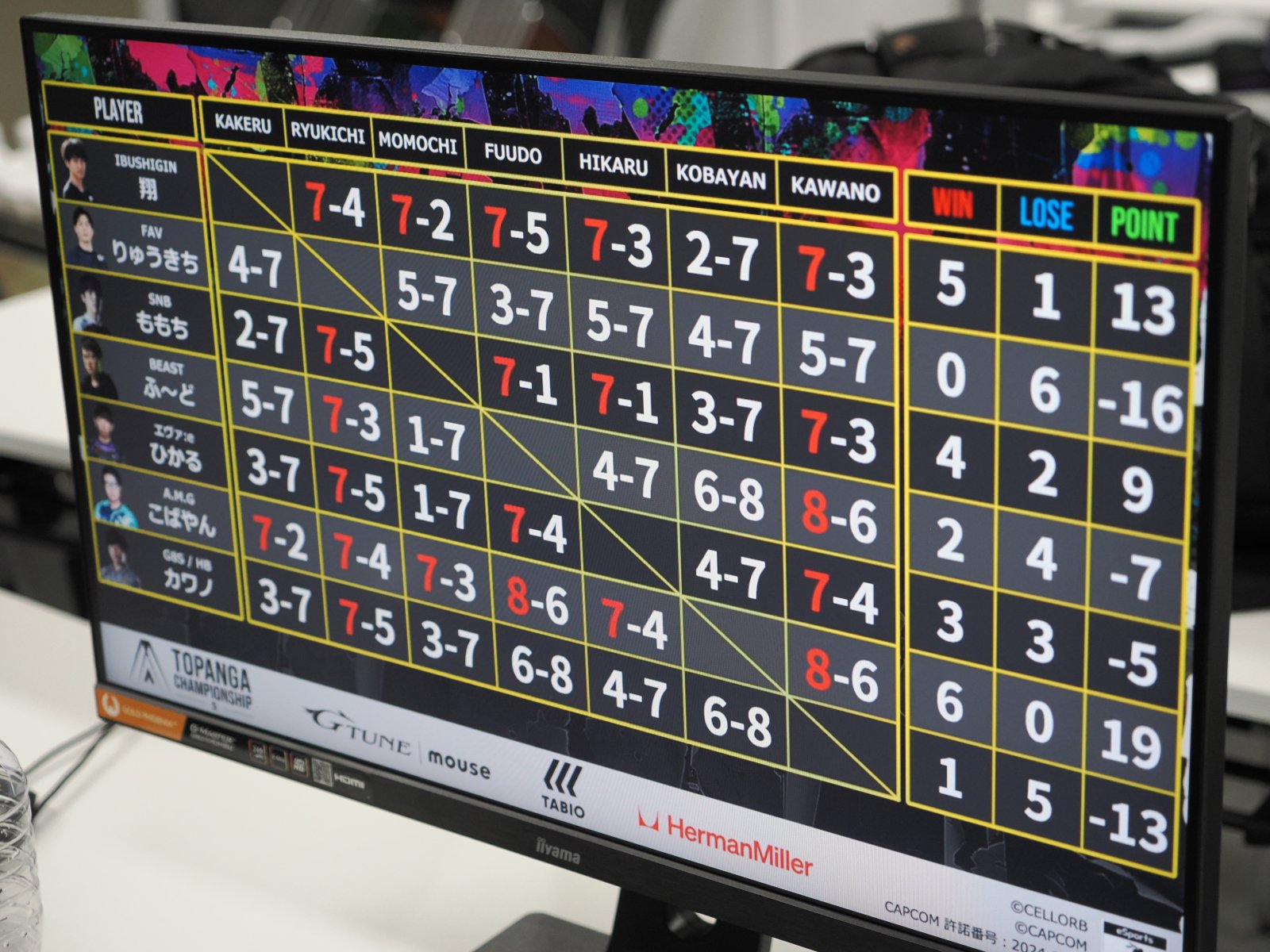

「TOPANGA Championship」のファイナルでは7先の長期戦で対戦します

リセット

ダブルエリミネーショントーナメントでは、ルーザーズファイナルを勝ち抜いた選手とウイナーズファイナルで勝利した選手が対戦します。グランドファイナルでは一度も負けていないウイナーズにいた選手が勝利すればそのまま優勝となりますが、ルーザーズサイドから上がってきた選手が勝利しても、お互いに1敗同士になり、ウイナーズファイナルに勝利した選手もルーザーズに落ちることになります。この状態を「リセット」と言います。

この後、最後の決着となるグランドファイナルリセットを行い、ここで勝利した選手が優勝となります。

ウイナーズの選手は2試合のうち1試合で勝てばいいことになり、非常に有利ですが、ルーザーズを勝ち抜いてきた選手が勢いそのままに勝ち切ってしまうこともあり、『スト6』の最大の見どころにもなっています。

2019年の「Capcom Cup」では、ルーザーズから勝ち上がったiDom選手が、ウイナーズ側のPunk選手をリセットして逆転優勝を決めました。

また、2024年の「EVO」では、ルーザーズのBigBird選手がウイナーズのPunk選手を「リセット」しましたが、Punk選手が持ち直し優勝を果たしました。

CAPCOM ProTour World Warrior Finalのグランドファイナルでは、ルーザーズサイドから勝ち上がったももち選手が勝利しリセットを達成。グランドファイナルリセットに勝敗が持ち込まれました

泳ぐ

ダブルエリミネーショントーナメントはシステム上、ウイナーズサイドに居続ける選手は試合数が少なくすみ、ルーザーズサイドの選手は続々とウイナーズサイドから敗退する選手がやってくるので、より多くの試合をこなさなければなりません。参加人数にもよりますが、早々にルーザーズに落ちてしまうとウイナーズからグランドファイナルに進出した選手よりもルーザーズからグランドファイナルに進出した選手の方が2倍近い試合をこなさなければならなくなります。

この長い道のりを水泳の遠泳に例え、「泳ぐ」と言います。早々に落ちたルーザーズサイドから優勝もしくはプール抜けをした場合に、「泳ぎきった」などの表現を使います。

DQ(Disqualify)

英訳すると「失格」という意味です。大会のトーナメントで開始時間までに来なかった選手のことを指します。

失格と言うと、その場で参加資格を失うように思えますが、ダブルエリミネーションの場合は単純に「負け」扱いとなり、ルーザーズサイドに移動します。ルーザーズサイドでも開始時間までに来なかった場合は再びDQとなり、本当の失格となります。そういう意味では「不戦敗」という意訳の方が合っているかも知れません。

ダブルジョパディー(double jeopardy)

ダブルエリミネーショントーナメントにおいて、同じ人に負けることを指します。滅多に使われない言葉ですが、海外配信では使われることもあります。

ダブルエリミネーションは基本的に1度対戦した相手と同じ大会で対戦しないようになっていますが、お互いに勝ち進んだり、トーナメントの終盤で対戦する場合は同じ相手と対戦することは頻出します。

例えば、ウイナーズファイナルで対戦し、負けた選手がルーザーズファイナルで勝利すると、グランドファイナルはウイナーズファイナルと同じカードになります。ここでリベンジを果たせず、再度負けてしまうと「double jeopardy」になるわけです。

3タテ・逆3タテ

「3試合連続で立て続けに負ける」の略。元々はプロ野球用語で、同一カード(同じチームとの対戦で3試合もしくは2試合を連日で試合をすること)で3連敗した時に使われていました。「立て続けに勝つ」と言われないので、「3タテ」には連続で負ける時にしか使いません。

『スト6』の場合、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP」(SFL)の大将戦や「CPT」のTOP8で、BO5を3セット連続で負けた時に使います。結果2勝3敗や1勝3敗という結果でも、1勝もしくは2勝しても3連敗した場合には「3タテ」と言いますが、途中で勝利し、連敗しなかった場合は3タテとは言いません。

また、2連敗して3連勝した場合など、相手が3連敗した場合は、「逆3タテを食らわせた」という使い方になります。

ミラーマッチ

同キャラ対戦のこと。操作方法がモダンとクラシックの違いがあっても一応「ミラーマッチ」と言います。前作『ストリートファイターV』でも、スキルやトリガーの選択が違っていても、同キャラであればミラーマッチと呼ばれていました。場合によっては類似キャラクター同士もミラーマッチと呼ばれることがありますが、基本的には同じキャラクターと考えていいでしょう。

試合中の行動に関する専門用語

『スト6』の試合は、単にキャラクターの技を出し合うだけではなく、何もしてない状況やフェイントのような行動など、さまざまな駆け引きを行っています。見た目は波動拳を撃ち、昇龍拳で落としていたとしても、そこに至るまでには心の読み合いや技の選択が行われているのです。

ここでは、そんな試合中に行われている駆け引きに関する用語をご紹介します。

起き攻め

相手をダウンさせた後に起き上がりに攻撃を重ねておくこと。普段は発生の遅い攻撃でも相手がダウンしてから起き上がるまでに消費するフレーム数分の有利が取れていれば、起き上がりと同時に技の攻撃が発生し、隙がなく攻撃を当てることができます。

相手はガードかパリィ(場合によっては無敵技での反撃。これは逆択を参照)を強いられるので、起き攻めをする方が圧倒的有利、起き上がる方が圧倒的に不利になります。

起き上がりと同時に技を重ねられると、反撃がしにくくなります

柔道

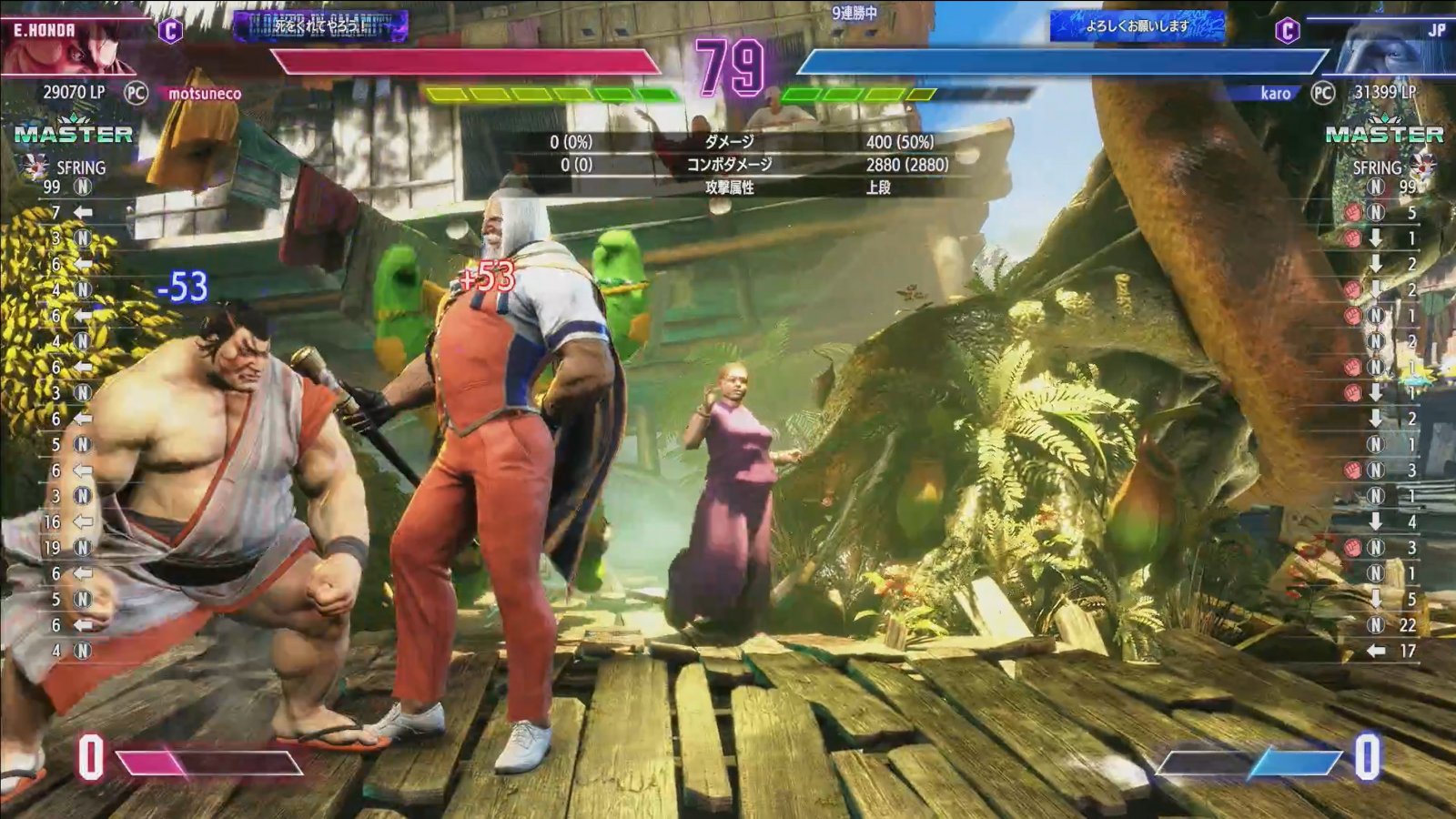

起き攻めに投げを重ねておき、連続で投げる行動。投げを決めた後、相手よりも有利に動け、再度投げ間合いに入り、起き上がりに投げを重ねて、連続して投げます。相手が小技で暴れていても、ちゃんと重なっていれば、投げ技が勝つので一方的に投げ続けられます。

投げられた側は起き上がりに投げと打撃の2択を迫られるので非常に強力な状態。ほとんどの場合が画面端での行動で、投げ技の後の硬直時間や投げた相手との開く間合い、投げ技の後、前ステップすれば届くなど、キャラクターの持っている投げ技によって、柔道になる投げを持つキャラと持たないキャラクターがいます。

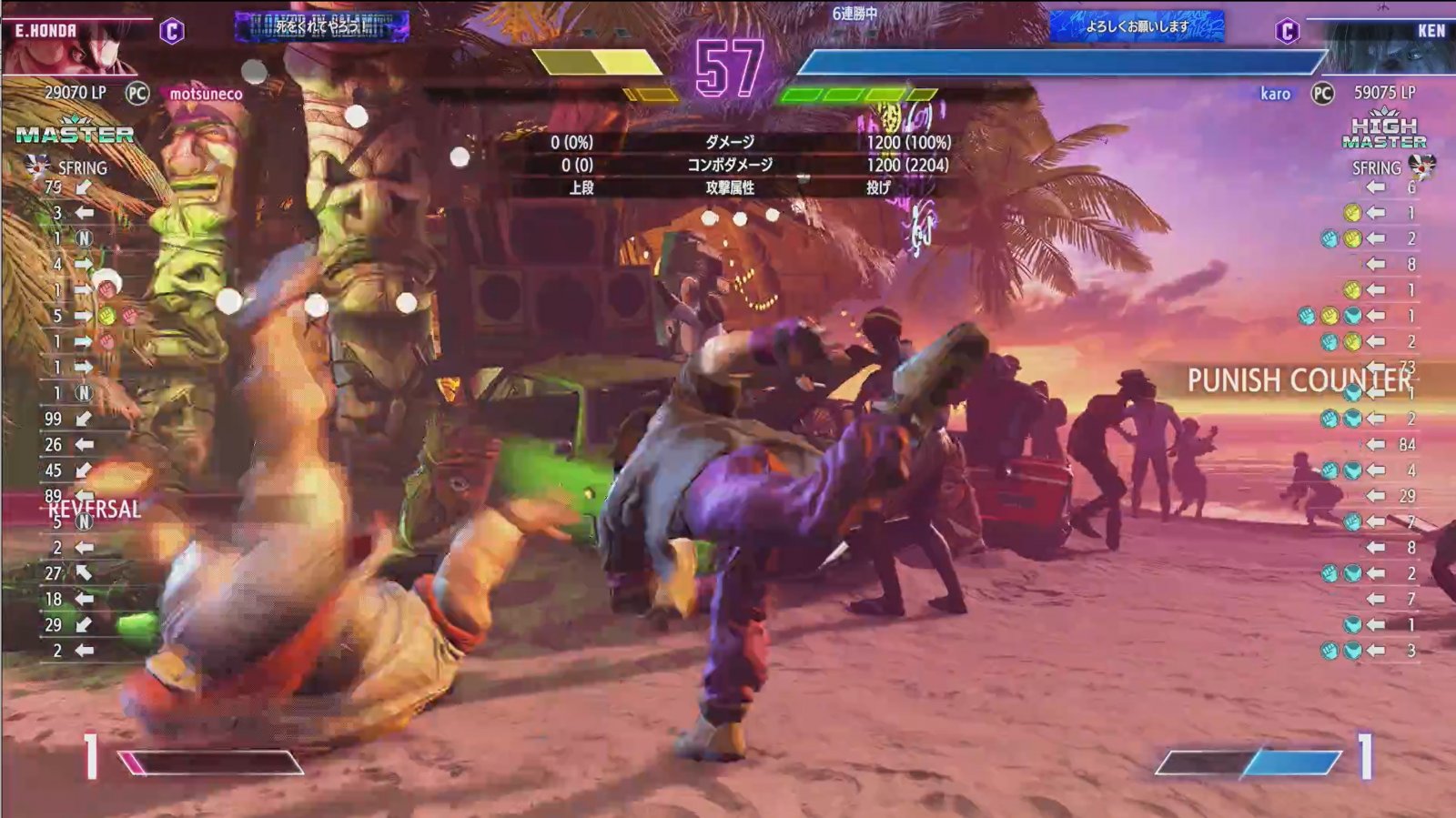

例えば、ケンの投げ技は柔道ができますが、リュウの場合、距離が足りないか、距離を詰めると重ねが不十分で暴れられてしまいます。

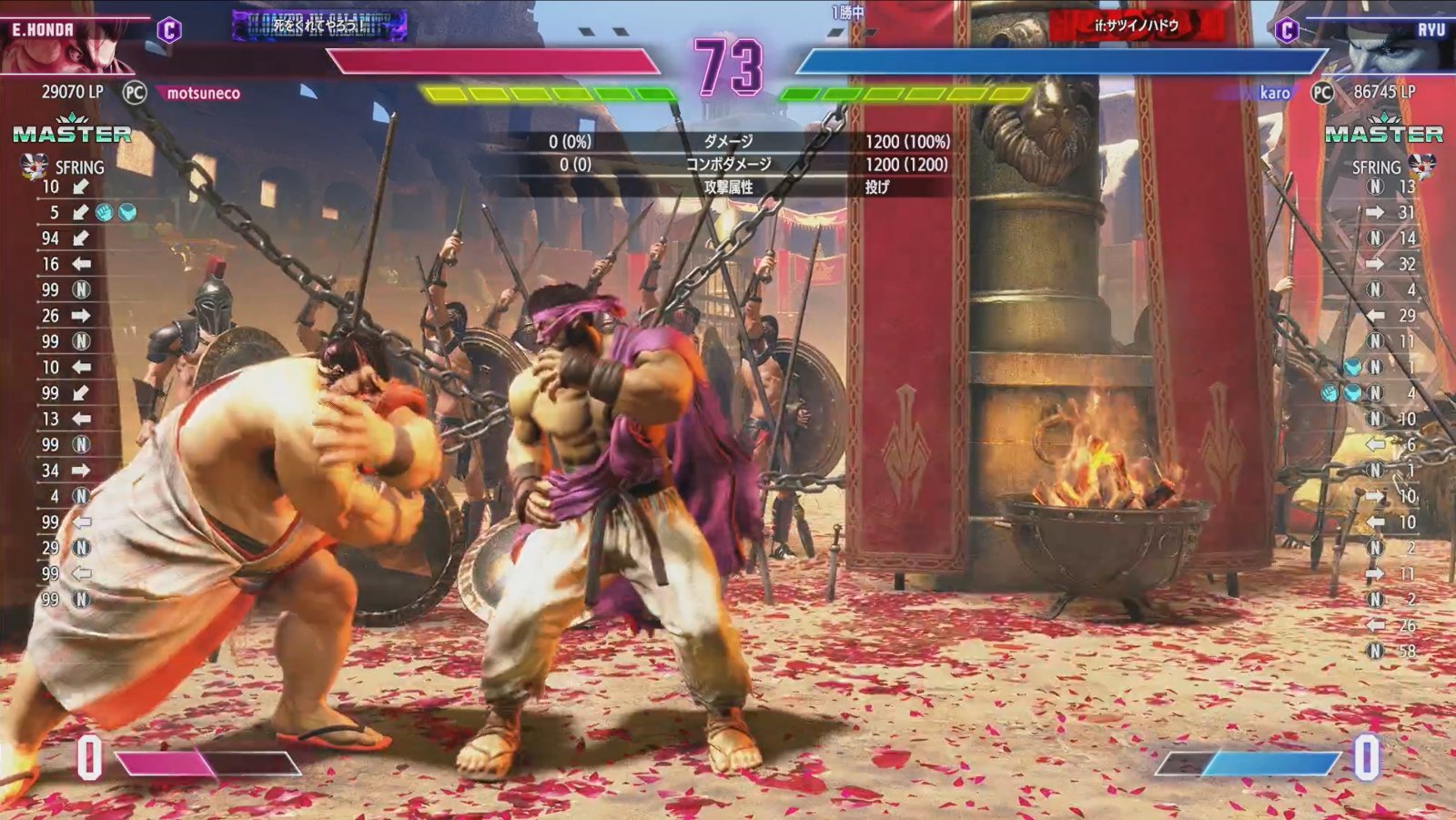

ケンは柔道が可能なキャラクターです。相手が起き上がりに暴れてもパニッシュカウンターを取られてしまいます

シミー(Shimmy)

投げられるか投げられないかの間合い取りのために、相手近くで前後に細かく動く行動のこと。単純に「投げ誘い」という意味で使われる場合もあります。

投げや打撃にかかわらず、起き上がりに「柔道」をされる状況を回避するには、投げ抜け、ジャンプ、バックステップ、投げ無敵技のリバーサルなどの行動を取りますが、中でも簡単かつ比較的安全なのが投げ抜けです。

その行動を読み切り、相手が起き上がると同時に後ろ歩きをして、投げ間合いから外れ、逆に相手の投げスカリの隙を誘発するのが「シミー」です。間合い取りのために、相手の近くで前後に細かく動くことから、ダンスのシミーを彷彿させ、そう呼ばれるようになったと言います。

柔道を嫌って、起き上がりに投げ抜けをすると予測し、投げ間合いの外に移動すると、相手は投げすかりモーションが出てしまい、大きな隙が生まれます

グラップ

本来は投げ技や関節技などの組技全般を意味する言葉ですが、格闘ゲームでは「投げ抜け」を意味します。つまり本来の逆の意味となります。

『ストリートファイターIII 3rd STRIKE』で投げ抜けのことを公式に「グラップルディフェンス」と呼んでおり、それが略され「グラップ」と呼ぶようになったと言われています。

安全(詐欺)跳び

特定の有利フレームを取った場合にできる反撃の心配のない起き攻めのこと。

相手をダウンさせた時の有利フレームが42フレームの時にジャンプ攻撃をすると、相手が起き上がる瞬間が着地の1フレーム前となります。無敵のある対空技は6フレーム発生なので対空技としては間に合いません。ジャンプ攻撃は着地時の硬直時間が5フレームなので、着地後にガードが間に合います。したがって、無敵技を出されてもガードできるタイミングとなります。

しかも、ジャンプ攻撃を行っているので、それ以外の攻撃を行った場合はジャンプ攻撃を当てられ、ガードされたとしても立ちガードを誘発できます。つまり、本来リスクのあるジャンプ攻撃が安全にできるタイミングがあり、その行動が「安全跳び」というわけです。

すかし投げ・すかし下段

ジャンプをして何もせずに着地し、着地と同時に投げや下段攻撃をすること。ジャンプに対して対空技が出せなかった場合、多くの相手はガードやドライブパリィをしがちです。そこに着地と同時に投げ技を使うことで、投げることができます。

また、ジャンプ攻撃は中段技なので、立ちガードをしがちです。そこでジャンプ攻撃をせずに着地と同時に下段攻撃をすることで当てやすくします。また、ジャンプ攻撃をしている時は喰らい判定が前方に伸びるので、相手の対空攻撃が当たりますが、すかした場合は間合いによっては対空技が届かず、対空技の隙に反撃を入れることができます。

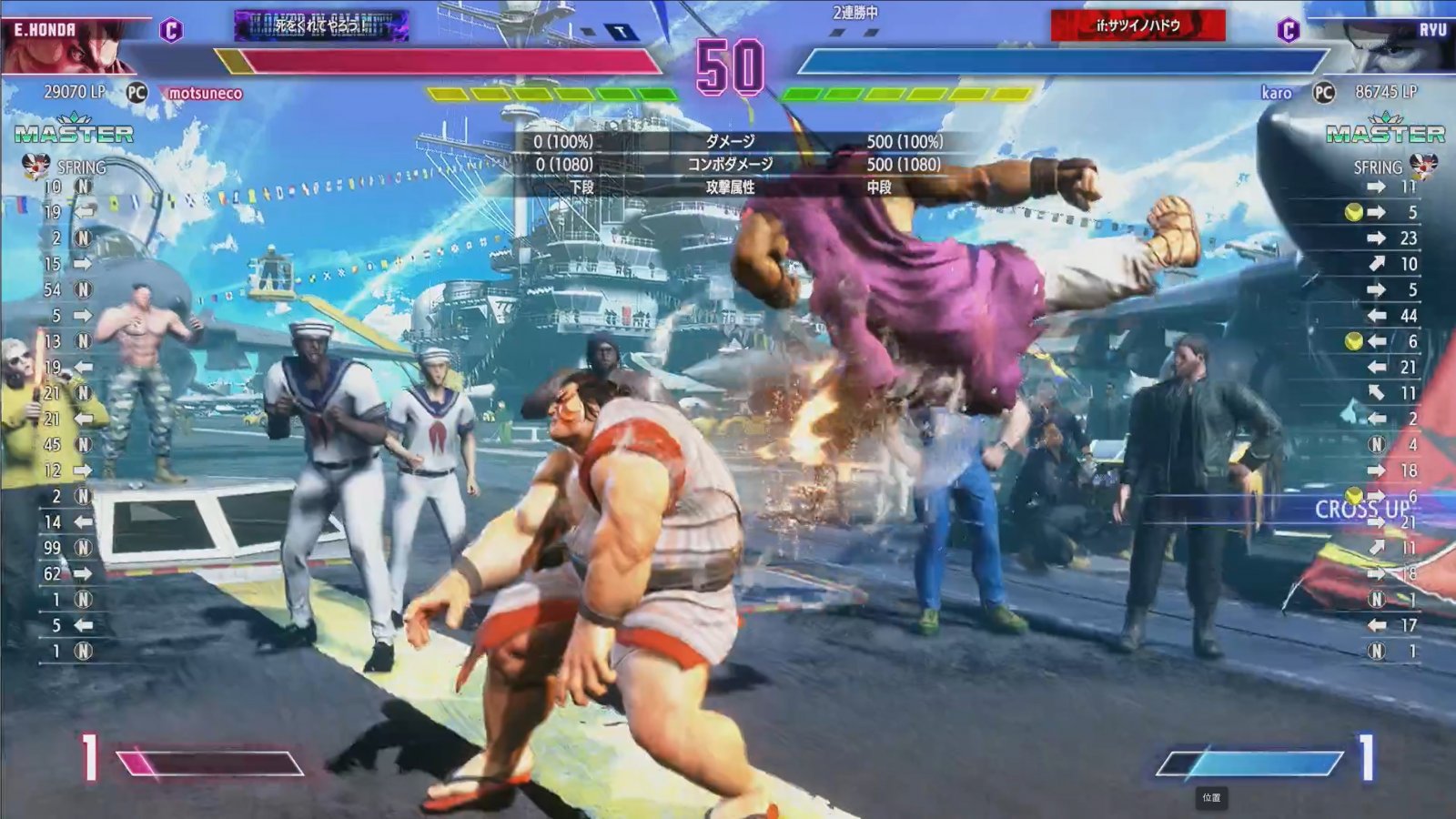

相手の通常技対空技の射程外ギリギリに何も技を出さずに着地すると、相手の対空技が当たらずに着地することができます。相手の技硬直の隙に攻撃を入れられます

持続重ね

起き攻めの時に攻撃持続フレームギリギリに攻撃を当てることで、相手がガードした時の不利フレームを減少させることができます。場合によっては互角になったり、有利フレームを取れたりすることもあり、いつも通りの反撃をすると、逆に反撃を喰らうことになることもあります。

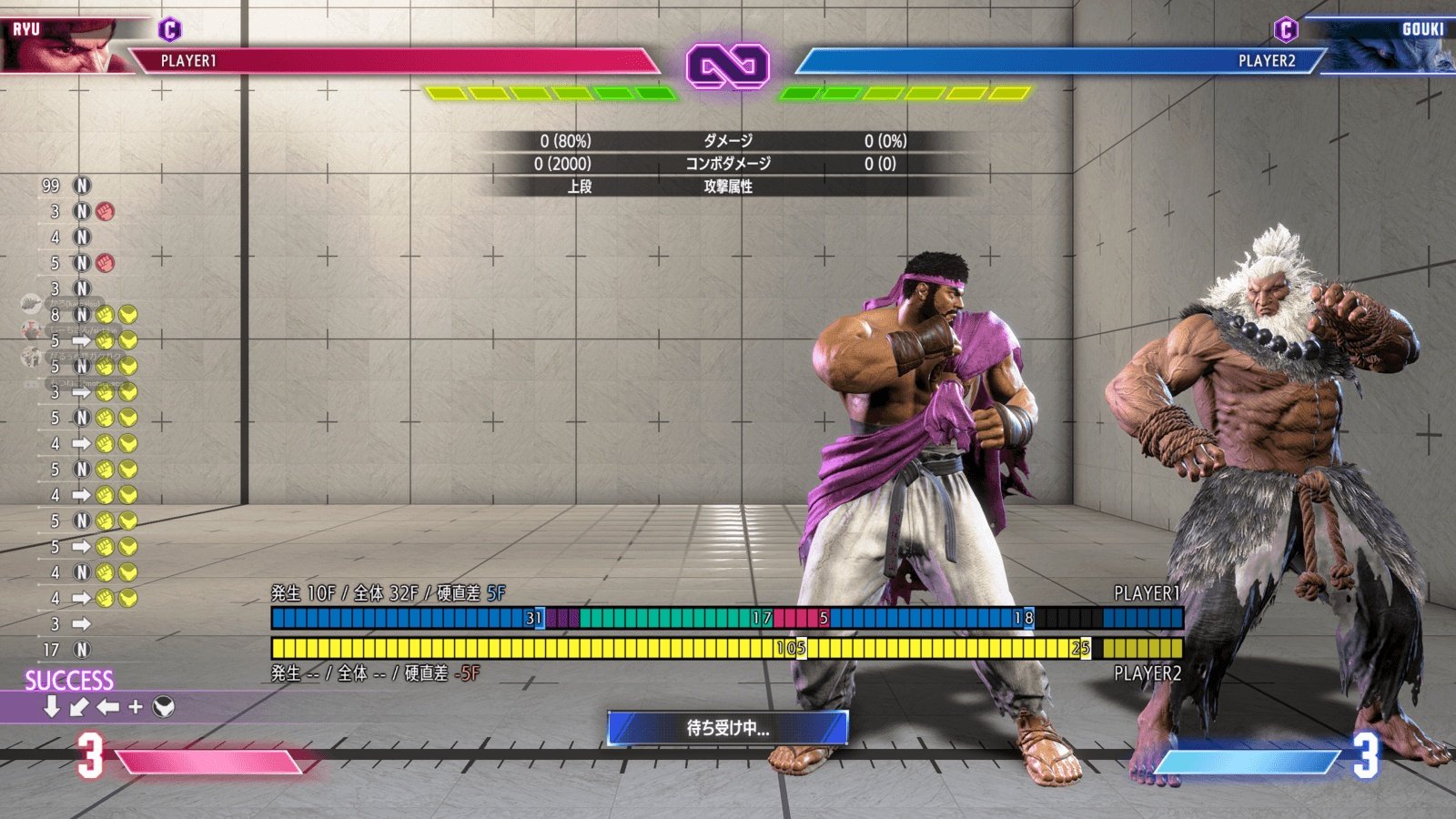

例えば、リュウの立ち強パンチは発生10フレーム、攻撃持続が10-14フレームです。ドライブラッシュからガードさせると+2フレームになりますが、中竜巻旋風脚を当ててダウンさせたあと、ドライブラッシュからガードさせると+5フレームとなり、より大きな優位を取れます。また、ダウンさせた後に有利過ぎる場合は、技を空振りしてフレームを調整することがあります。これを「フレーム消費」と呼びます。

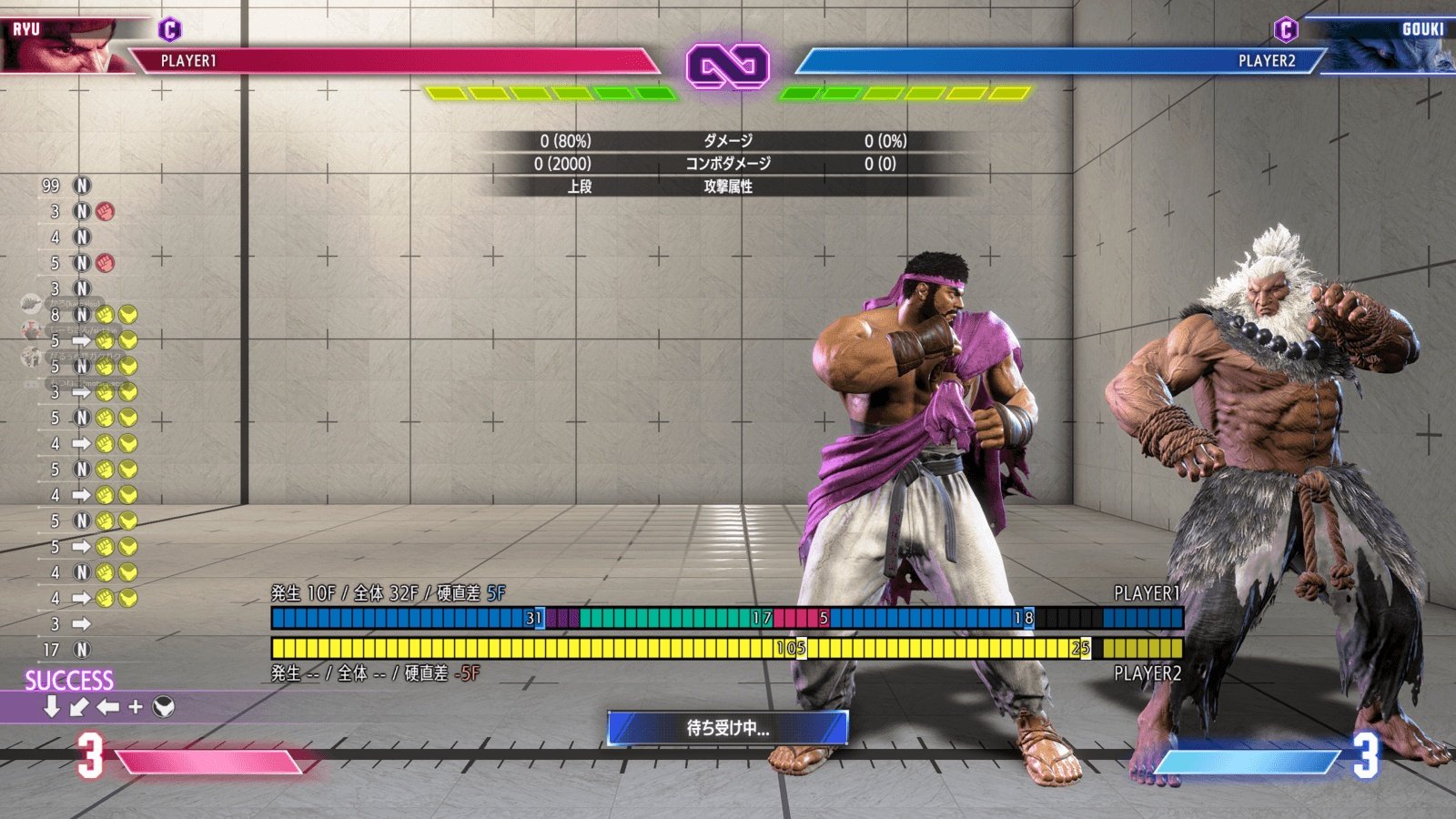

ドライブラッシュから立ち強パンチをガードさせると2フレームの有利がとれます

中竜巻を当ててダウンさせた後、ドライブラッシュから立ち強パンチをガードさせると5フレーム有利になります

逆択

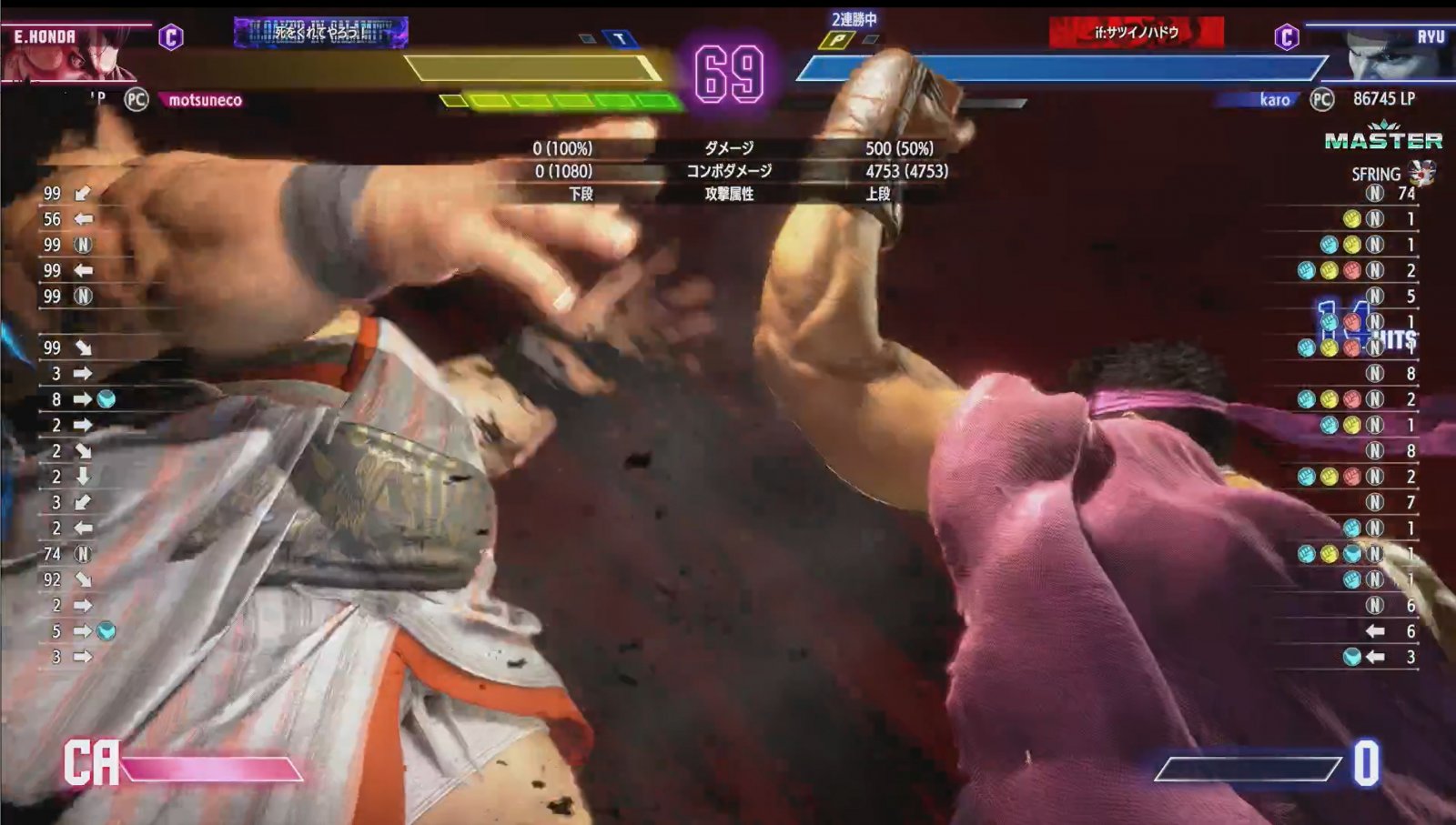

ダウンした後は、ダウンさせた方が圧倒的に有利になるものの、対処方法がないわけではありません。

例えば、起き上がりに無敵技を放つことで、相手の起き攻めの技に対して打ち勝つことができます。ドライブインパクトでキャンセルできないドライブラッシュの攻撃をしてくる可能性のあるキャラクターには、起き上がりのドライブインパクトでも起き攻めを返すことができます。

これにより、本来二択を迫れる起き攻めの状況において、無敵技を警戒すべきか、攻撃すべきかという二択を迫れるようになります。このように、択をかける側が択をかけられる状況になることを「逆択」と言います。

もちろん、逆択に失敗すると、いわゆる「ぶっ放し」(無敵技をいちかばちかで出す行為)になってしまい、手痛い反撃を喰らうことになります。最終的には読み合いになりますが、逆択があることを警戒させるだけで、相手が安易に起き攻めに行けなくなり、一方的な攻めを受けなくなります。また、わざとフレームが不利になる技をガードさせ、反撃をしてくることを折り込んで無敵技で反撃する手法も逆択と言えます。

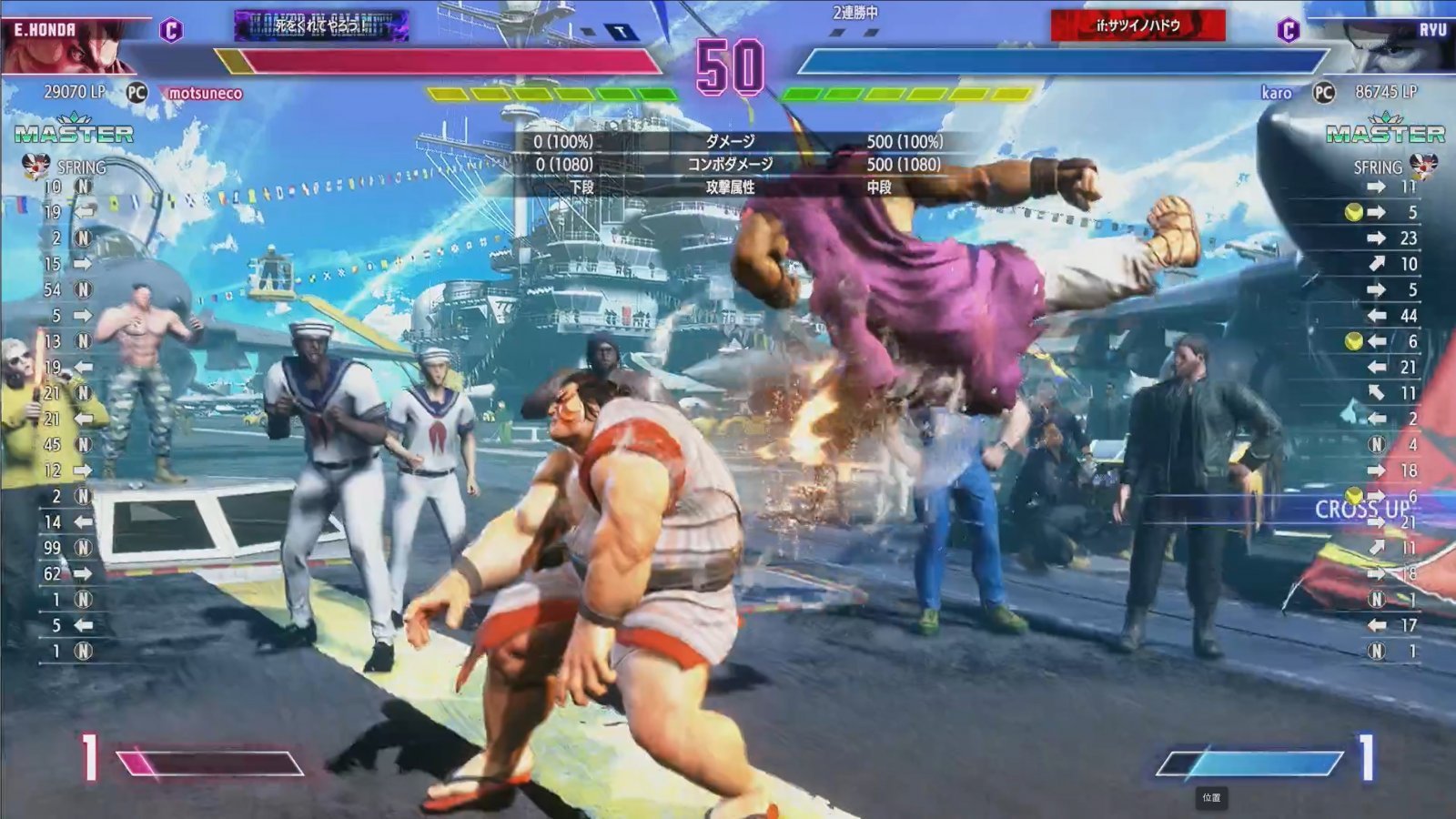

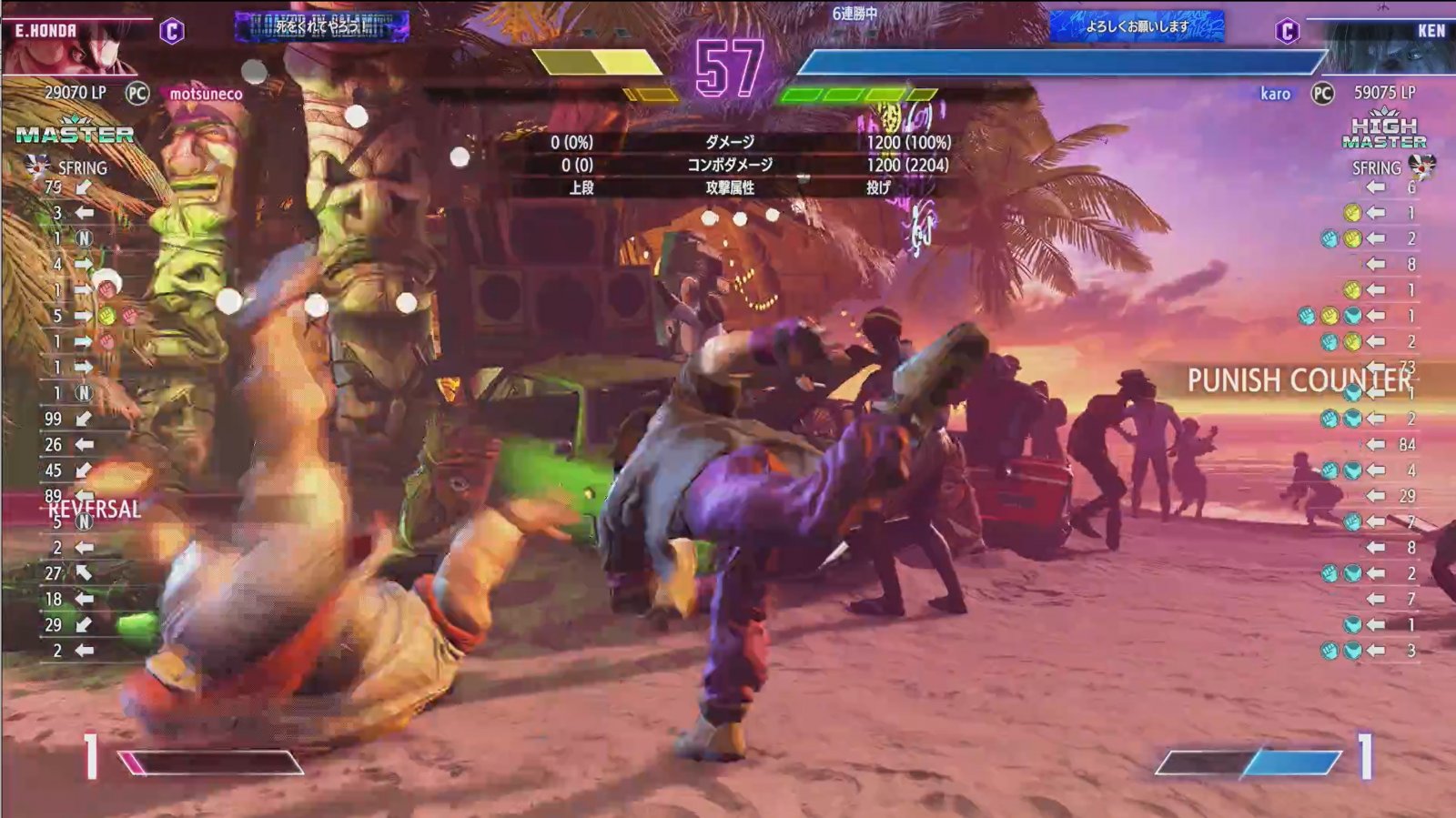

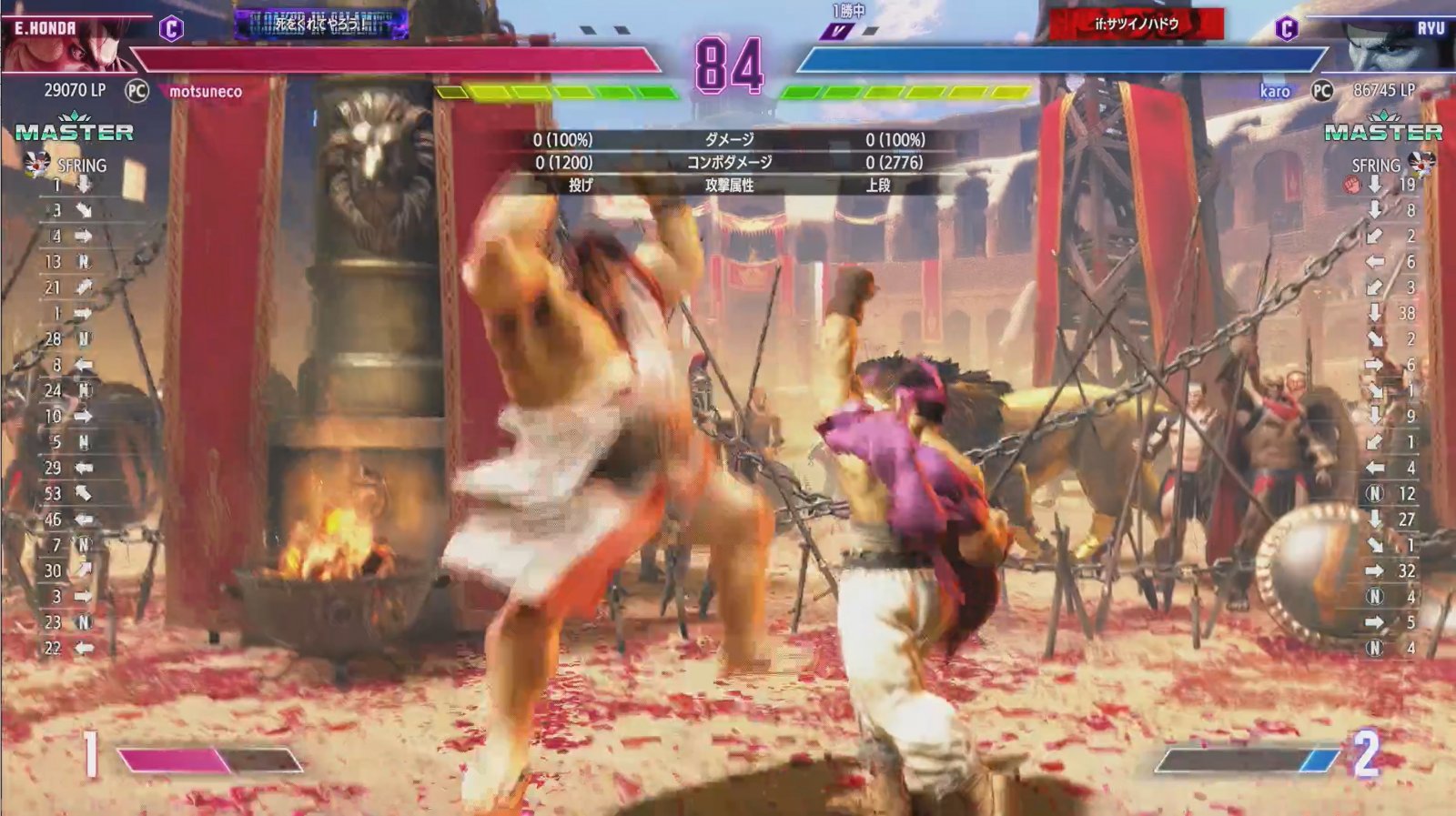

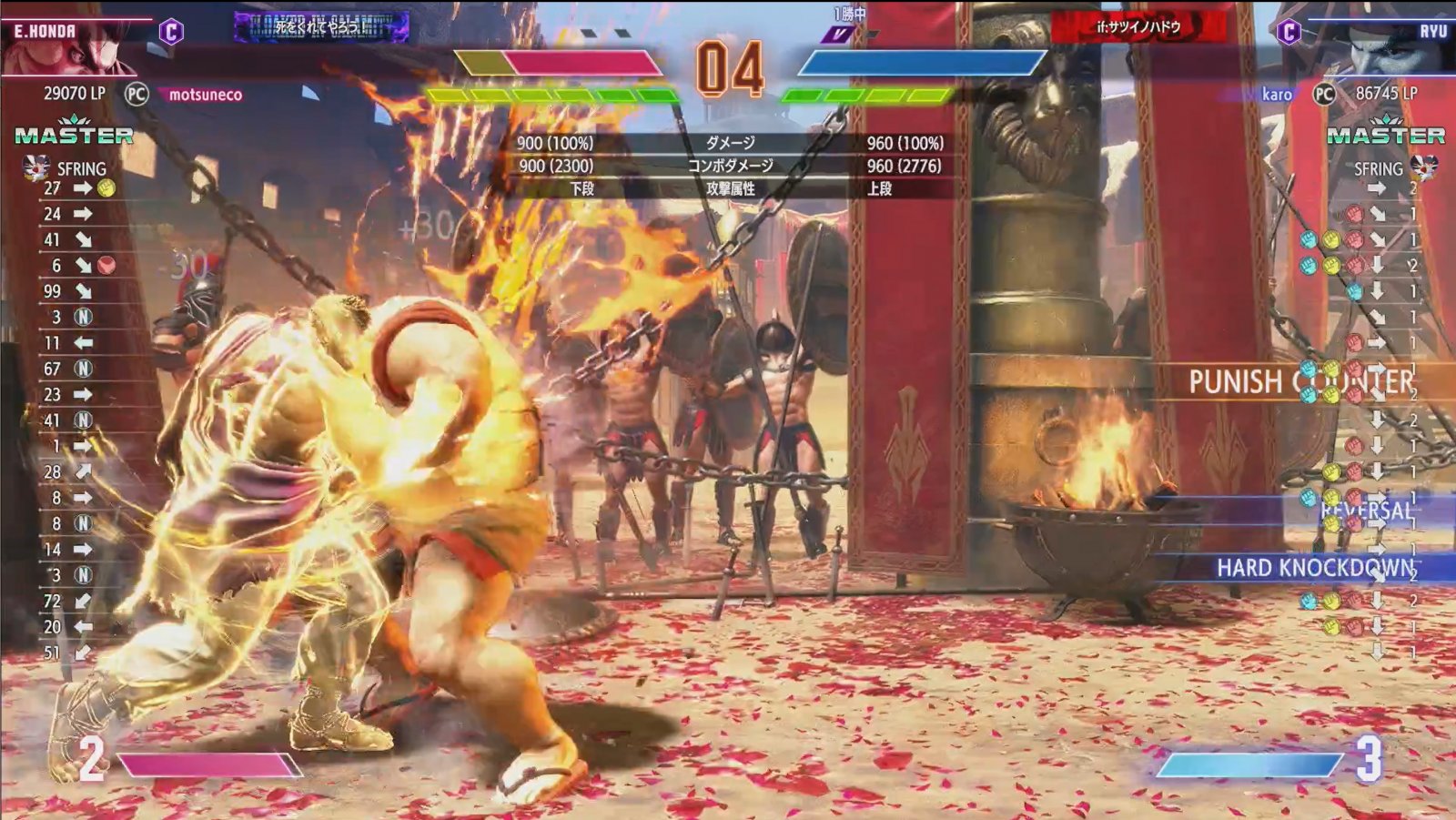

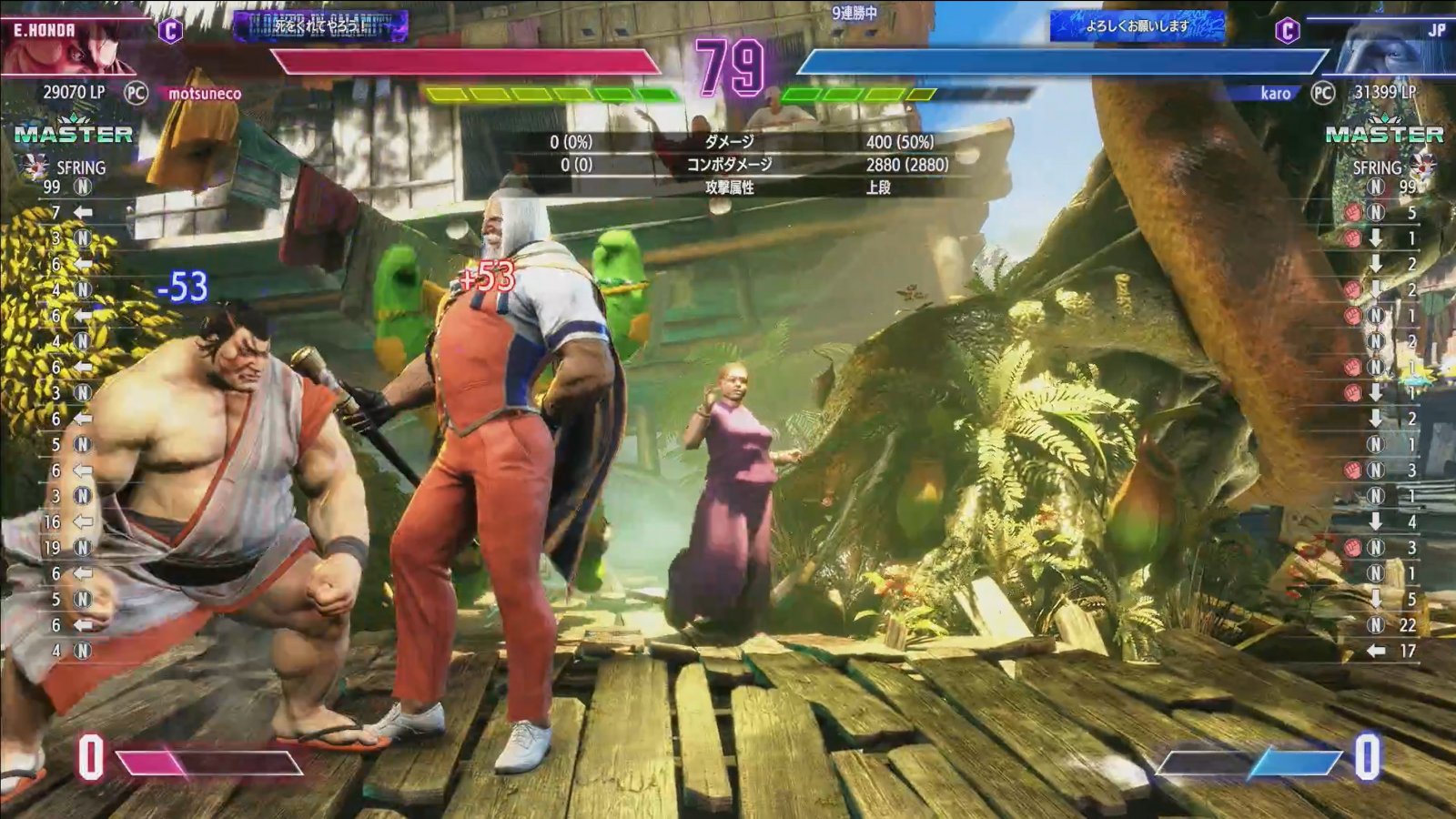

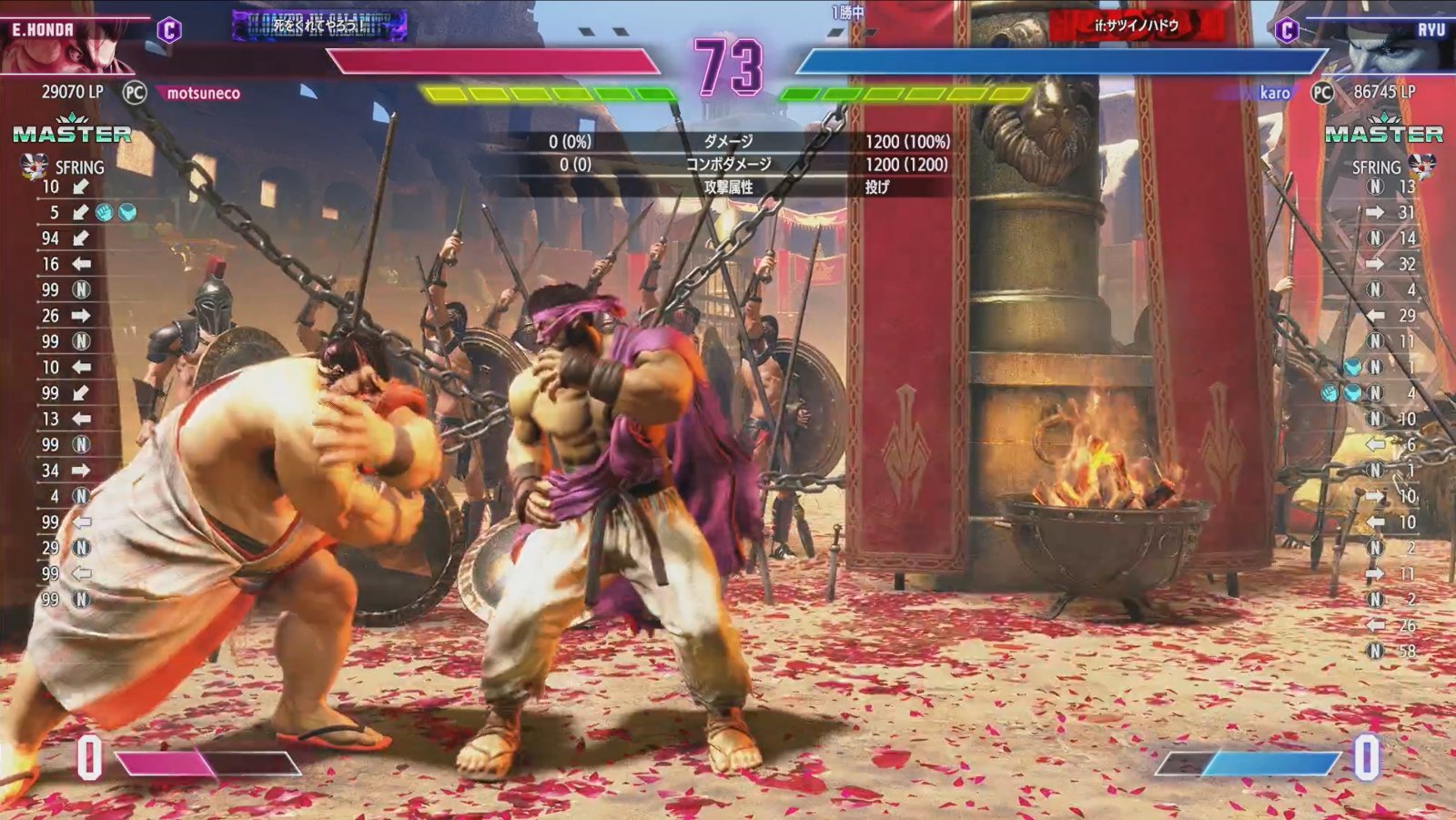

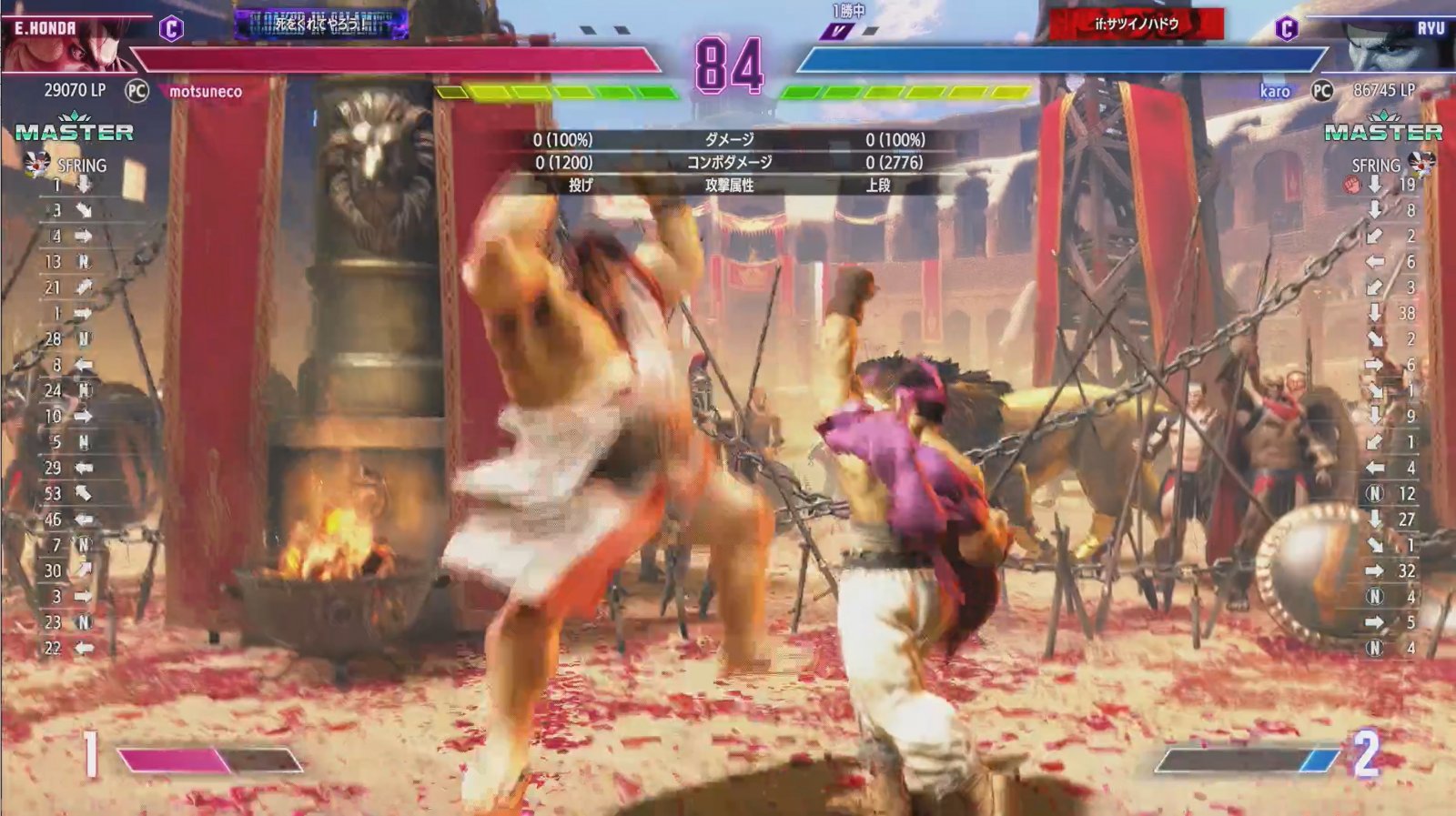

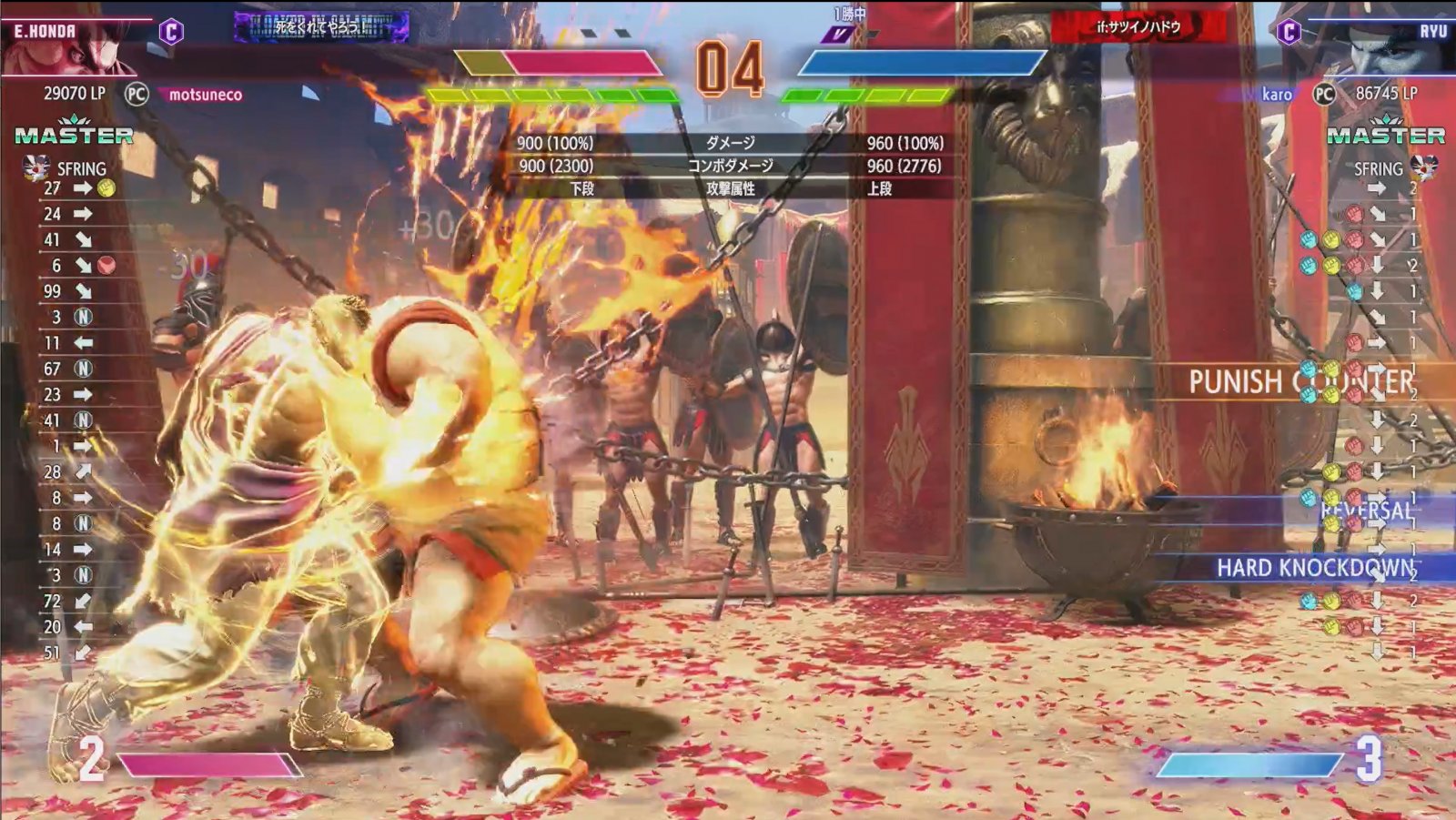

リュウがダウンし、起き攻めをして有利を取りたいE.本田ですが、起き上がりにOD昇龍拳を打たれた反撃を喰らいます。本来、有利な立場の本田がリュウの2択にサラされてしまいます

硬直

攻撃を放った後や攻撃をガードで受けた後にしばらく動けなくなり、操作ができなくなる状態を「ガード硬直」と言います。攻撃側の硬直がガード側の硬直よりも短ければ、攻撃側が先に動け、有利な状況になります。

また、相手が攻撃を喰らい、仰け反っている場合はヒット硬直が発生し、硬直時間中に技を当てると連続技になります。連続技は攻撃が途切れるまで、攻撃を喰らい続けてしまいます。ガード硬直中、ヒット硬直中は投げ無敵状態になっており、投げることができません。

連ガ(連続ガード)

相手がガードし、硬直しているフレームよりも短い攻撃発生フレームの技を当てると、操作的にガードを解いたとしても自動的にガードさせられてしまいます。この状態のことを「連続ガード(連ガ)」と呼びます。

連ガ中はドライブインパクトもドライブパリィも無敵技での切り返しもできず、ガードし続けることになります。たとえば、バーンアウトした状態で、連ガを利用して必殺技をガードさせることで、体力を削ることができ、場合によってはそれで倒しきることもできます。

リュウの立ち弱パンチは連打キャンセル可能で、ボタンを連打していると連続ガードを強いられます。連ガ状態では無敵技を使っても割り込むことができません

めくり

ジャンプ攻撃の一種で、相手を飛び越えてジャンプ攻撃をすることで、ガード方向を逆にすることを言います。すべてのジャンプ攻撃で「めくり」攻撃ができるわけではなく、めくり性能がある技のみが対応しています。相手を飛び越すかどうか微妙な位置で飛び込むことで、ガード方向を迷わす効果もあります。

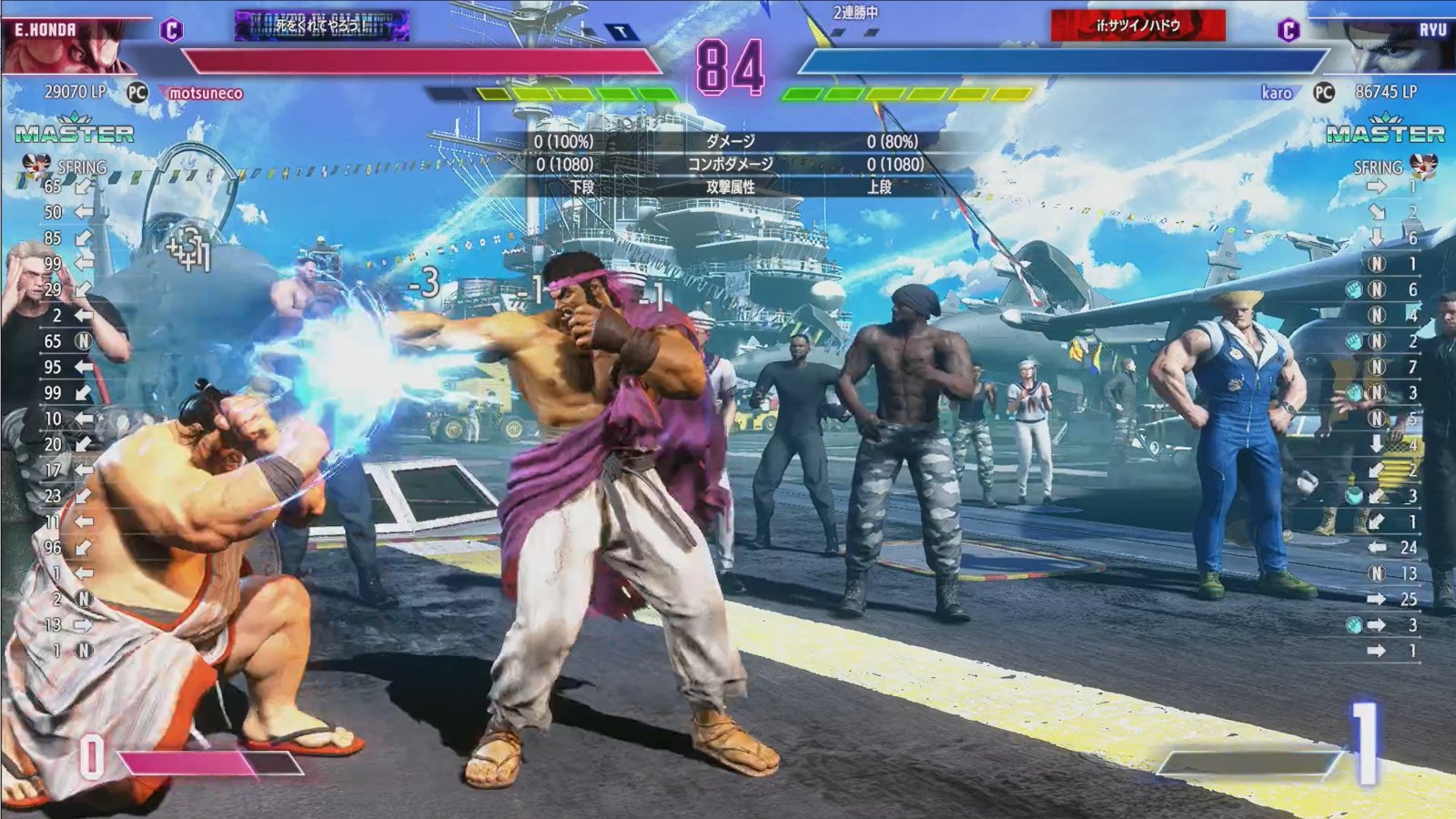

めくり性能がある特定のジャンプ攻撃のみ、相手を飛び越えて攻撃するとめくり攻撃になります。めくり攻撃が決まると画面下(写真の場合は右下)に「CROSS UP」の表示がでます

遅らせ打撃・遅らせグラップ

起き攻めや連携攻撃で、あえて最速で技を出さずに、少し遅らせて攻撃や投げ抜けをすること。

起き攻めは技を重ねることで、相手が対応しにくくするのが常套手段ではありますが、先に説明した「逆択」を取られると反撃を喰らう場合があります。そこであえて攻撃を遅らせてタイミングをずらすことで、起き上がりの無敵技をガードできるようになります。

また、起き攻めや小技からの連携で投げてくるいわゆる「当て投げ」をする相手に対して、少し遅らせて投げ抜け(グラップ)をすることで、打撃を打ってきた場合はガードでき、投げを仕掛けた時は投げ抜けができるようになります。つまり、遅らせ打撃は遅らせグラップ対策としても機能します。

確反(確定反撃)

相手の攻撃をガードした隙に確実に反撃できる状態、もしくは反撃する技に対して、「確反」という言葉を使います。

例えば、相手をダウンさせられるしゃがみ強キックは強力な技ですが、ガードされると9~13フレームの硬直が発生します。この硬直フレームよりも発生が速い技を出せば、ガード側は確実に攻撃を当てることができます。これが「確反」です。

確反は大きなダメージソースとなるので、確反を逃すことで勝利が遠のきます。また、確反攻撃は複数あることが少なくありません。なので、確反を逃さず、かつ最大ダメージを狙うことを、コンボ選択が的確という言われ方もします(しゃがみ大足など、ガードされたら反撃が確定する技)。

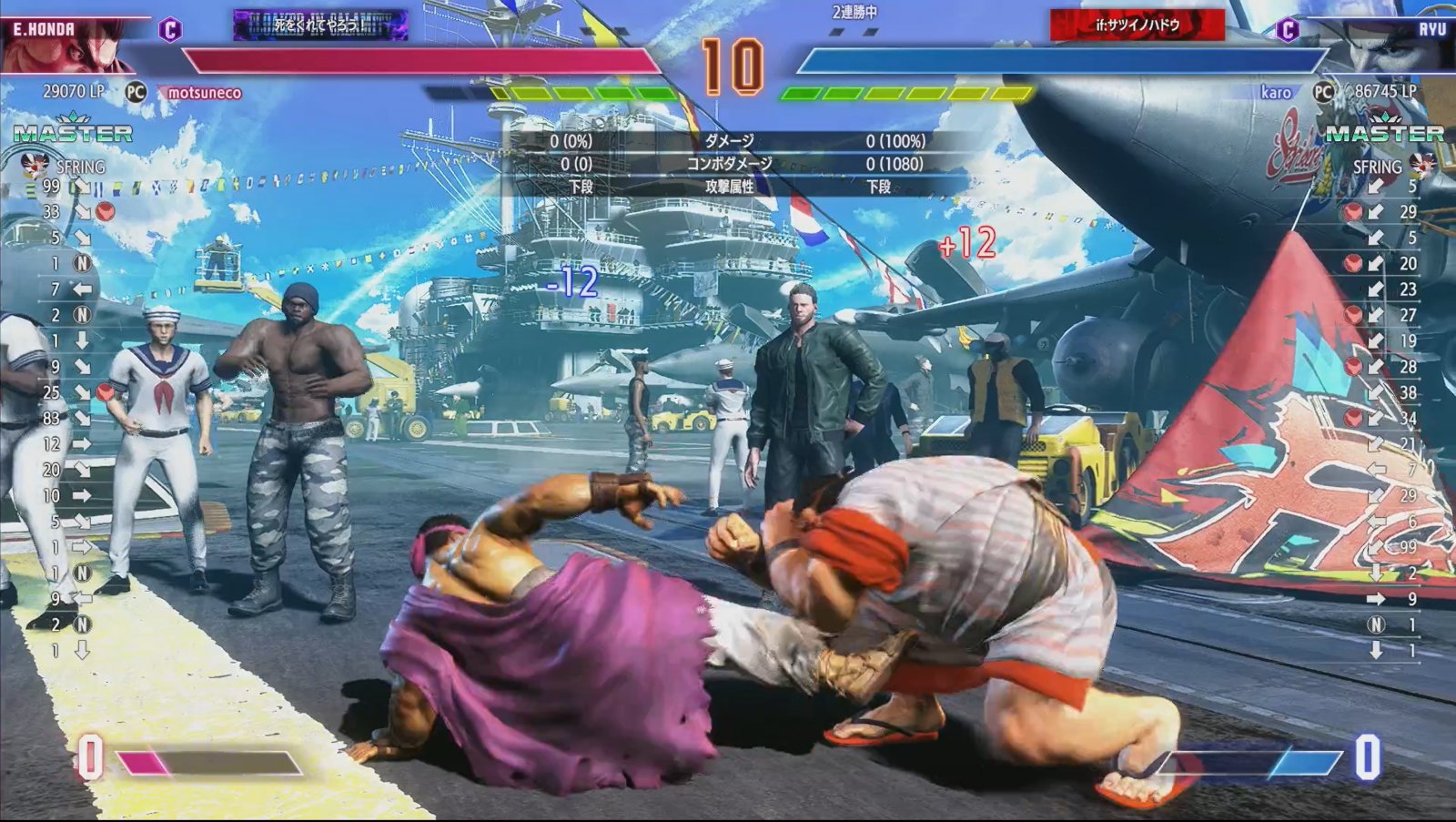

リュウのしゃがみ強キックはガードされると-12フレーム。発生が12フレーム以下の攻撃は無条件で喰らってしまいます

差し返し

相手の技が届かず、空振りとなったところを反撃すること。上半身に攻撃判定の強い技を振っている相手に、しゃがんで下段攻撃を繰り出したり、相手の隙の大きめな技が空振りとなったところ、攻撃した手や足に攻撃を当てたり、相手の攻撃より速い技を繰り出し、先に当て、反撃します。相手の攻撃よりも速く当てた場合は、カウンターとなり、相手の技の硬直に対して当てた場合はパニッシュカウンターが取れるので、いつもよりも大きなダメージも期待できます。

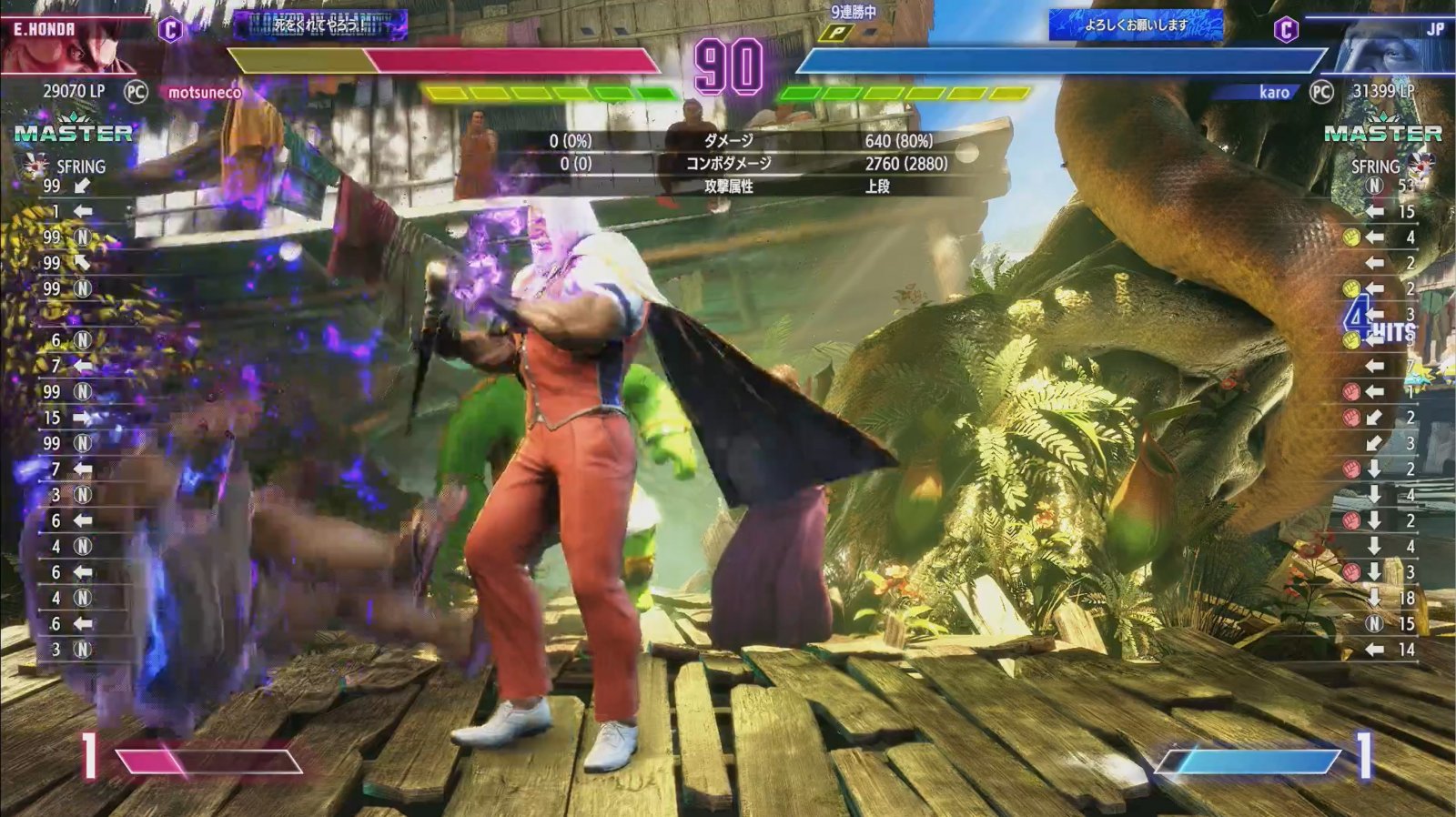

カウンター、パニッシュカウンター(パニカン)

相手が出した攻撃に対して反撃した時に、「カウンター」や「パニッシュカウンター」(パニカン)が発生します。いつもよりも高ダメージとなり、ヒット硬直も長くなる状態のこと。カウンター状態になると、画面に「Counter」という文字が出て判別ができます。

「カウンター」は、相手の攻撃より速く攻撃を当てると発生し、「パニッシュカウンター」は相手の攻撃し終わった後の硬直時に反撃すると発生します。

OD無敵技やSAなどは、ガードしてからでも十分に反撃できる隙があり、パニカン専用の技で反撃すると吹き飛びダウンとなり、その状態専用のコンボを入れることも可能です。

OD無敵技や強攻撃の技の出終わった隙にパニカン専用技を当てるとパニカン状態になります。大きく吹き飛ぶなどいつもと違ったやられ状態になり、大ダメージのコンボのチャンスになります

試合の駆け引きに関する専門用語

キャラクターの行動ではなく、プレ-ヤーの行動として使われる専門用語です。

リーサル

英単語の意味としては、「致命的な」「致命傷」などがありますが、格闘ゲームの場合は「倒し切ること」を言います。相手の残り体力によって、どの技・連続技を叩き込めば倒せるかの判断をし、そのプラン自体のことを指す場合もあります。

例えば、「そこそこ体力が残っていてもSA3を使えばリーサルだ」とか、「難易度も威力も高いコンボを入れればリーサルだ」など。相手の体力とコンボダメージの判断を間違って体力が残ってしまう場合は「リーサルを逃す」「リーサル判断をミスった」などと言います。SAゲージを温存したがために倒しきれなかった時などに良く聞きます。

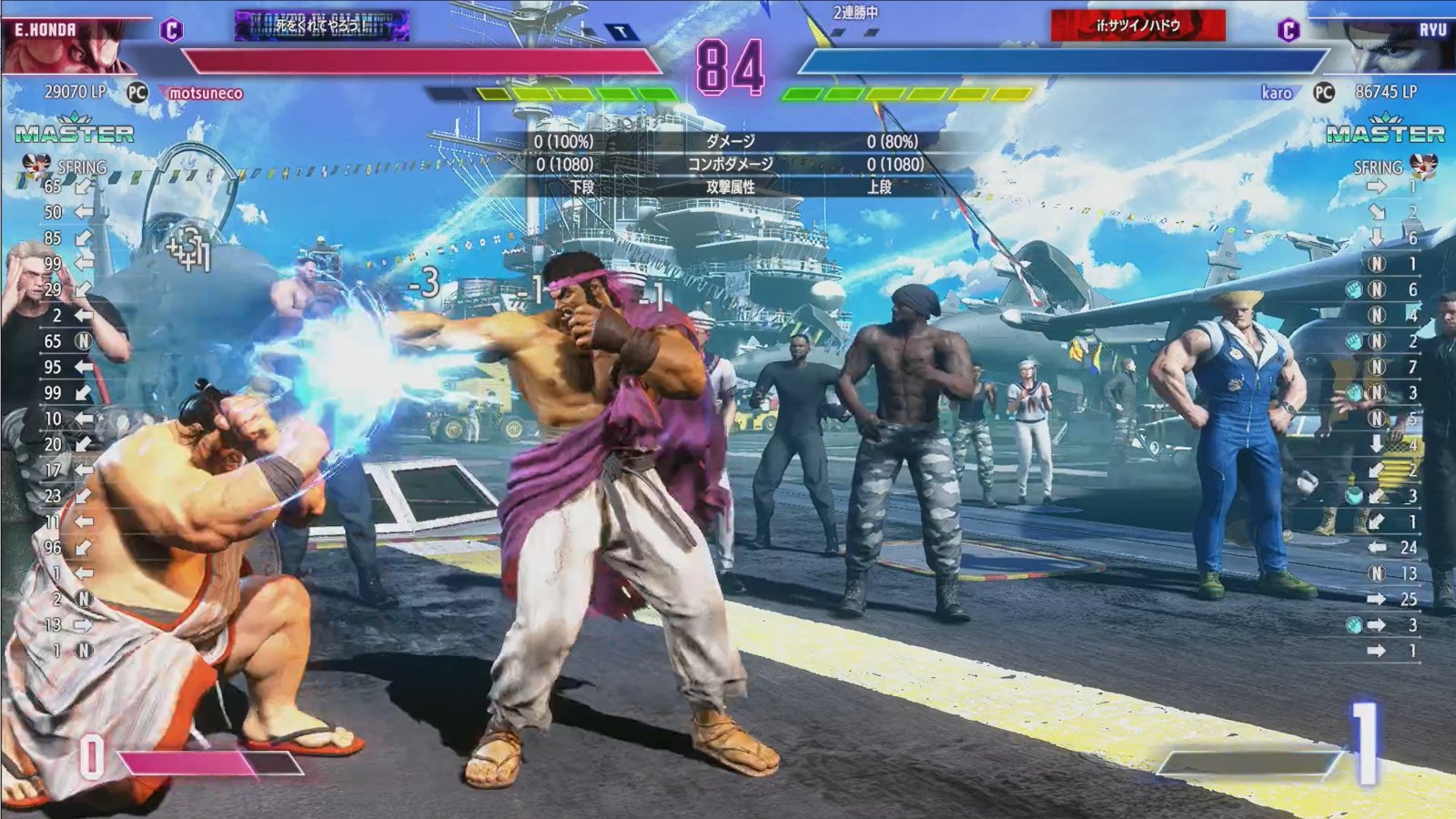

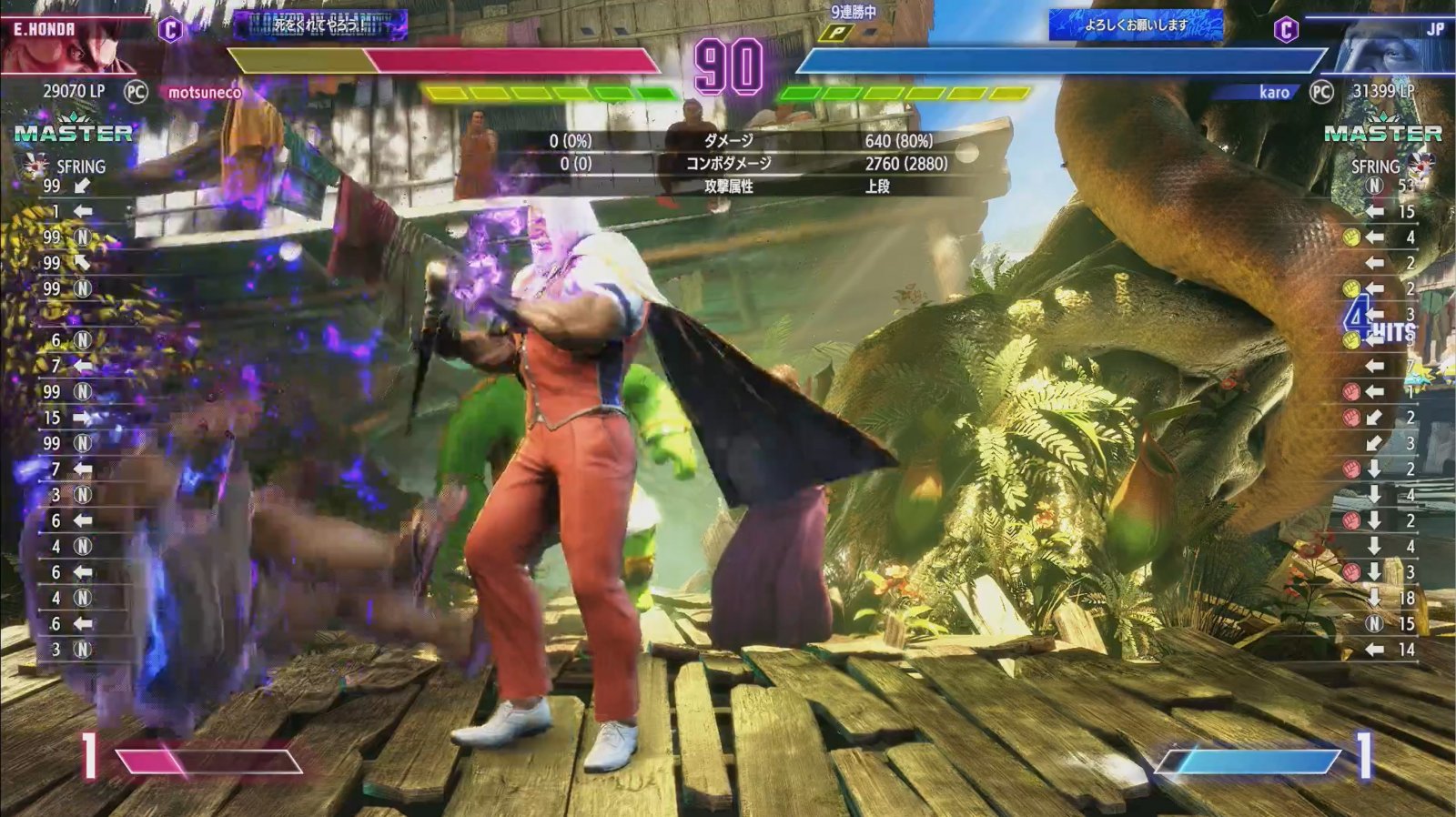

体力が約半分もあるE.本田でしたが、キャンセルラッシュを絡めたコンボと最後にSA3を使ったことで、倒しきることができています

ダブルアップ・補正切り

連続技は最初に当てた始動技と連続技のヒット数に応じて、2発目以降の攻撃が技単体の本来持っているダメージよりも低くなるように設定されています。この仕組みを「ダメージ補正」、単純に「補正」と呼びます。

連続技は一気に確実にダメージが取れますが、同じ技を同じ回数だけ当てられた場合、すべて単発で当てた方が大きなダメージを与えられます。ただ、連続で攻撃をしても、途中でガードやパリィ、無敵技や小技などを挿し込める余地がある場合は、連続技が途切れる代わりに、補正も切れます。これを狙って、わざと連続技を途切れさせ、もう一度、攻撃を当てる行為を「ダブルアップ」や「補正切り」と言います。

マノンやリリーのSA3など特殊な技以外、投げ技は連続技に組み込めないのですが、ヒット硬直フレームが切れる瞬間を狙い、投げることもできます。これも補正切りの一種です。

ただ、「ダブルアップ」や「補正切り」は相手に反撃のチャンスを与える瞬間にもなるので、相手がきっちり反撃をしてくるようであれば、「ダブルアップ」を狙わずに連続技を出し切った方がダメージを与えられることになります。

JPの連続技。ドライブラッシュから強パンチ、強ストリボーグ、強パンチ、ODトルバラン、トリグラフ、弱ストリボーグのコンボ

ドライブラッシュから強パンチ、強ストリボーグ、しゃがみ強パンチ、中トルバラン。ここで補正切りをして、しゃがみ強パンチ、中ストリボーグでしめます。ダメージは見たとおり、大幅にアップしています

弱中強・小中大

『スト6』では攻撃力や攻撃速度、間合いなどが違う3種類のパンチ攻撃と3種類のキック攻撃が出るボタンが用意されています。公式には速くてリーチが短く威力の低い技を弱攻撃、リーチがあり攻撃力が高いが隙が大きい技を強攻撃、その中間を中攻撃としています(例外あり)。

ただ、格ゲー界隈では、弱中強を使わず、小中大を使うことも多くなっています。パンチであれば、小パン(弱パンチ)や大パン(強パンチ)など。キックに至っては小足(こあし、弱キック)や大足(おおあし・だいあし、強キック)と言うことも。

ただ、小中大は通常技に使うことが多く、必殺技は弱中強を使います。弱波動、強昇龍、弱スクなど。大昇龍と言う場合もあるので、厳密ではないですが、多くはこのデファクトスタンダードに則っています。

日常で使う言葉の『スト6』スラング

ここまでの用語は、『スト6』の公式で使われている専門用語であったり、それ以外の専門用語を『スト6』に落とし込んだものでしたが、ここでは、普段使っている言葉を『スト6』で使用することで、多少意味合いが変わってくるものを紹介します。

ボタンを押す

読んで字の如く「ボタンを押す」ことですが、解説などで使われる場合は別の意味も含んでいます。

使う場面としては、ダブルアップや補正切りをしてきそうな場面で、しっかりとボタンを押していることで反撃ができていることを指します。ダブルアップが発生しそうな状況はとりあえずガードに専念することが多くなりがちですが、手を出しにくい中で反撃の手を緩めていない、という表現で使います。

安い

確反やコンボ始動技を当てたあと、最大ダメージを取れないこと。例えば、OD無敵技をガードしたあとは、パニッシュカウンターから大ダメージを取ることができますが、コンボが失敗して大してダメージを与えられなかったり、慌てすぎて投げ技を選んでしまったり、明らかにダメージが低い攻撃の場合に「コンボが安い」「確反が安い」などと使います。

有利すぎる

硬直の項目で言及した通り、ガード硬直やヒット硬直時は投げ技が決まりません。なので、本来相手のガード硬直によって、こちらが有利な状況を作れていたとしても、ガート硬直が解除される前に打撃の択ではなく投げ技を選択したことで、投げ技がすかってしまう場合などに使います。

ドライブインパクトもガードさせて画面端まで吹き飛ばすと、壁やられ状態になり、大きな隙を発生させます。ドライブインパクトを単体で出しても返されたり、避けられたりするので、通常技をキャンセルして出すことがありますが、状況によって通常技のガード硬直が長く、ドライブインパクトが連ガになった場合は、壁やられ状態にならなくなります。この状況も有利すぎたために壁やられが発生しなかったという言い方になります。

こする

同じ技を繰り返し使うこと。格ゲースラングで、「弱パンチばかりこすっている」「昇龍拳ばかりこすっている」などと使います。それが転じて、日常生活で同じ行動ばかり取っていることも「こする」を使います。

【連載】岡安学の「eスポーツってなんだろう?」

- 『モンスターストライク』の競技性【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第1回】

- eスポーツはオリンピック競技になり得るのか【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」第2回】

- わかりにくいeスポーツ大会のトーナメント&リーグ方式【岡安学のeスポーツってなんだろう? 第3回】

- 企業がeスポーツに注力する理由の変化 【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第4回】

- eスポーツで強くなるには「課金」が必要!? 【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第5回】

- 日本のeスポーツと「高額賞金問題」の法的課題 〜eスポーツと法律【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」第6回 前編】

- 日本のeスポーツと「大会・施設運営」の法的課題 〜eスポーツと法律【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」第6回 中編】

- 日本のeスポーツと「著作権・IP」の法的課題 〜eスポーツと法律【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」第6回 後編】

- ゲーム配信者と日本代表の活躍が一気に爆発した「観戦するeスポーツ」の人気【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第7回】

- eスポーツ・ゲーム中の「怒り」と向き合うための技術「アンガーマネジメント」とは?【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第8回】

- ゲーム配信中のプロゲーマーの失言や暴言をどう防ぐか【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第9回】

- 高校でのeスポーツ部設立に立ちはだかる「イメージ」と「予算」の壁【岡安学の「eスポーツってなんだろう?」 第10回】

- eスポーツスクールからプロに選ばれるには何が必要か 〜「KONAMI eスポーツスクール 合同トライアウト」で聞いてみた【岡安学のeスポーツってなんだろう? 第11回】

- 物議を醸した「eスポーツ盛り上がってない問題」を客観的に考えてみた【岡安学のeスポーツってなんだろう? 第12回】

- ウメハラ、ときどからVTuber・ストリーマーまで、老いも若きもハマる『スト6』マニアック専門用語解説【岡安学のeスポーツってなんだろう? 第13回】

eSports World の

eSports World の Discord をフォローしよう

SALE

SALE

大会

大会

チーム

チーム

他にも...?

他にも

他にも...?

他にも