【インタビュー 『Predecessor』開発元CEO ロビー・シン氏】 『Paragon』の魂を受け継ぎつつ、「スモールスタートで長期的に続けていきたい」

- 『Paragon』に惹かれた3つの理由

- 世界中で日々テストプレー&フィードバックしてくれる「フォーカスグループ」の存在

- アリーナでのeスポーツ大会開催が夢。そのためにコミュニティ大会をサポートしたい

- 『Predecessor』プレイレポート

- 長期的な視野で見る『Predecessor』の可能性

かつて「TPSとMOBAが融合したら面白いのでは?」というゲーマーの夢を体現したタイトルがあった。Epic Gamesが開発した『Paragon』(パラゴン)というゲームだ。

TPS視点での臨場感のあるアクションと、マップを俯瞰して戦略を立てるMOBA的要素を融合したゲーム性は、一部熱狂的なファンを魅了した。しかし2018年、開発中止が決断され、その夢は一度途絶えてしまう。

だが、Epic Gamesは1700万ドル相当のアセットとIPを無料で公開。その意思を受け継ぎ、複数のスタジオが新たな形で『Paragon』の魂を蘇らせた。その中で現在も運営を続けているのが、ロンドンを拠点とするOmeda Studios(オミダ スタジオ)。同社が手がける『Predecessor』(プレデセッサー)は、単なる『Paragon』の復活というだけではなく、ユーザーコミュニティの声を最大限取り入れながら日々進化を遂げ、2024年8月にリリースされてからわずか1年でプレーヤー数が250万人を突破している。

Epic Games、1,700万ドル相当の Paragon アセットを無料で公開|Epic Games

https://www.unrealengine.com/ja/paragon

今回、日本でのPlayStation 5をはじめとするローカライズ版のローンチに合わせて来日したOmeda Studios CEO、ロビー・シン氏(Robbie Singh) にインタビューを実施。『Paragon』の魅力とそのアセットを引き継いだ背景、『Predecessor』の進化の方向性、そしてeスポーツ展開へのビジョンなどをうかがった。

ちなみに、筆者は『Paragon』時代にもプレー経験があり、当時はその可能性に夢を感じつつ、ハイスピードな展開の『Apex Legends』や『VALORANT』などに押されてきたという状況も経験している。

──まず、シンさん自身がもともと『Paragon』の熱心なファンだったとうかがいました。どんなところに魅力を感じていたのでしょうか?

シン:ユニークなMOBAであったことが第一ですね。当時のMOBAは『リーグ・オブ・レジェンド』(LoL)や『Dota 2』のようにトップダウン視点が主流でしたが、『Paragon』はTPS視点でまったく違う体験ができました。次にグラフィック。『LoL』や『Dota 2』はスタイライズされたデザインですが、『Paragon』のハイパーリアリスティックな表現が好きでした。そして、MOBAがPC中心だった当時、PlayStationやXboxで遊ぶ友人とコンソールでも遊べる『Paragon』は、特別な存在でした。

──サービス終了後、アセットを利用したゲームを複数社が開発しましたね。Omeda Studiosはどんな経緯で引き継ごうと思われたのでしょうか?

シン:Epic Gamesは『Paragon』のアセットを「Unreal Engine 5」で自由に使えるようにしました。MOBAに限らずRPGやモバイルにも応用できる柔軟さがあったんです。結局MOBAシューターとして続いたのは我々だけですが、3社もいたというのはそれだけIP自体が愛されていた証拠だと思います。

我々は当初から「世界観を壊さず、さらに進化させたい」と考えていました。なので、スキンや新規デザインを導入しつつ、ファンが愛した要素も残しています。

──そんな『Predecessor』が『Paragon』と大きく異なるポイントはどの辺でしょうか? 少しプレーしてみた感覚ですと、マップもキャラクターもそのまま継続しているものもありますよね。

シン:『Paragon』には浅い部分もあったと感じていたので、ヒーローへの思い入れを持てるよう、背景やストーリーを作り込みました。加えて、垂直方向を活用できるFPSの要素を生かして、空を飛ぶ、壁を登る、スイングするなど、空間を活用したアクションが加わっています。

また、ローンチ時のアップデートでは「ワールドシフト」(ダイナミックマッピング)も実装しています。特定のイベントをトリガーにマップそのものが変化する仕組みで、常に新たな戦略が求められます。これは何十時間も同じマップでプレーし続けることが主流であったMOBAの歴史でも革新的な挑戦です。

さらに「オーブメント」システムによってアビリティの選択肢を増やし、同じヒーローでも多様なプレースタイルを可能にしています。

──今回、日本版をローンチされましたが、その大きな理由はなんでしょうか?

シン:まず、我々は日本文化やキャラクターデザインから大きなインスピレーションを得ています。新キャラの「ユーレイ」「レナ」「アケロン」もその影響です。

次に、すでに北米・欧州のPS市場で成功しており、日本もコンソール中心の大きな市場だからです。さらに投資家のGFR Fund(グリー株式会社が出資する投資ファンド)から日本市場の重要性を学んだということもあります。

──これらの新キャラは日本を意識した設定ですが、正直グラフィック面はあまり日本ユーザー向けではないように感じます。

シン:我々は毎晩200~300人の「フォーカスグループ」のプレーヤーと最新ビルドをテストしています。Discordでフィードバックを受け取り、翌日には改善を反映しています。そういった透明性の高いプロセスで、キャラクターやエフェクトなどもユーザーの意見をベースに仕上げています。

これは私自身がコンテンツクリエイター出身だからこそ自然にできたことだと思います。コミュニティと共にゲームを育てることは当たり前だと思っているんです。

そんな中で、日本のプレーヤーからの『スパイダーマンみたいな動きをするキャラ』といった要望などが、今回の新キャラにも生かされています。デザインはグローバルが対象なので日本のファンだけに特化してはいませんが、実はデザイナーは長年日本に在住されている方で、日本文化などについても精通しているんです。

──TPS+MOBAというゲーム性からは、eスポーツ展開も期待してしまいます。将来的にどうお考えですか?

シン:私の夢は世界大会を満員のアリーナで開催すること。そのためには、まず地域ごとの草の根コミュニティが必要です。北米、欧州、日本を含むアジアでの大会支援にも積極的に動いています。

一部のスキンの販売売上は、100%コミュニティトーナメントの資金に充てています。それはeスポーツは企業が押し付けるものではなく、プレーヤー自身が盛り上げていくものだと考えているからです。

──とはいえ、『Paragon』が開発終了したというのは、TPS+MOBAというゲームに対する人気の問題もあったと想像されます。一度はなくなってしまったタイトルということもあって、『Predecessor』に対しても継続性を不安視する声はありませんか?

シン:その点はぜひ安心してほしいのですが、我々は情熱あるチームと、強いコミュニティに支えられています。組織も小規模で運営しており、収益構造も健全化できています。さらに3300万ドル以上の投資を受け、財務基盤も盤石です。

我々のスタンスは「小さく始めて、毎日積み上げていく」こと。巨額の初期投資を行って、短期間の成果を見て撤退するといったことは考えていません。『Paragon』の後継作の中で唯一生き残ったのも、そういった姿勢のおかげでもあると思っています。

──最後に、日本のプレーヤーへのメッセージをお願いします。

シン:傲慢にならず、日本市場を学ぶ姿勢で臨みたいと考えています。日本のプレーヤーやコミュニティの皆さんの声を聞きながら進化していきたいと思っていますので、ぜひ一緒に『Predecessor』を育ててほしいです。

最後に、実際にこのインタビュー前後から筆者がプレーしたレビューもお伝えしよう。

まず、そもそも『Paragon』のアセットを活用していた3社の中で、最も原作に近かったのが『Predecessor』だ。他社はUIなども変更を加えて独自性を出そうとしていたが、『Predecessor』はグラフィックも初期のキャラやマップのデザインはほぼそのまま『Paragon』を踏襲しつつ、新しいキャラや要素を追加しているため、すんなりプレーできた面はあった。

ゲーム性も一般的なMOBAと同様で、3つのレーン、ジャングルなどの要素は『LoL』や『Dota 2』のプレーヤーならすぐに理解できるだろう。ラストヒットやオブジェクトの概念などもほぼ同様だ。

操作感としては、FPS・TPSといったシューターと比べるとかなり動きは遅く感じてしまうかもしれない。メレー(近距離)とレンジ(遠距離)が混在し、タンクやDPSといった役割を持っているゲームとしては『オーバーウォッチ2』もあるが、『Predecessor』の方がより役割に忠実で、マクロの攻略の方が重視されるゲーム性のためだ。

ただ、この動きの「遅さ」は集団戦になると必ずしも悪いわけではない。『OW2』ではあまりに動きに幅がありすぎてプレーヤー自身も自分の場所を把握しにくいことさえあるが、『Predecessor』はより本家MOBAに近い動きだと感じる。

それゆえにFPS・TPSのプレーヤーからすると「自由度が低い」「動きが遅い」と思われてしまいそうだが、ここはMOBAを3D化したゲームというイメージでプレーするとそれほど違和感は感じない。むしろ、じわじわした攻撃の距離感などの攻防は、TPSならではの魅力とも言えるだろう。

ちなみに、MOBAの経験者であれば「『LoL』のあのキャラに似てる」といった感覚は誰しもが持つだろう。『Predecessor』にも「ヴェル=コズみたいなノックアップ」とか「ノーチラスみたいなフック」を持つヒーローは存在する。そういった似たキャラについてシン氏にたずねたところ「必ずしも意図的に避けたりはしていない。MOBAプレーヤーに馴染みのあるスキルが使えることも楽しさのひとつ」と語っていた。実際にプレーしてみても、似た技ではあるがTPSとなると動きもまるで違い、上下の照準合わせもあるため一筋縄ではいかない。

今回はPS版のローンチということで、特にコントローラーでの操作に最適化されている点も遊びやすいポイントだ。スキル関係をプレー中にボタンで確認することもできる。もちろん、キーボード&マウスでの操作も可能で、通常攻撃が左クリック、サブ攻撃が右クリック、スキル関係はQ、E、Rと、FPS・TPS系のゲームに慣れていれば迷いも少ないだろう。

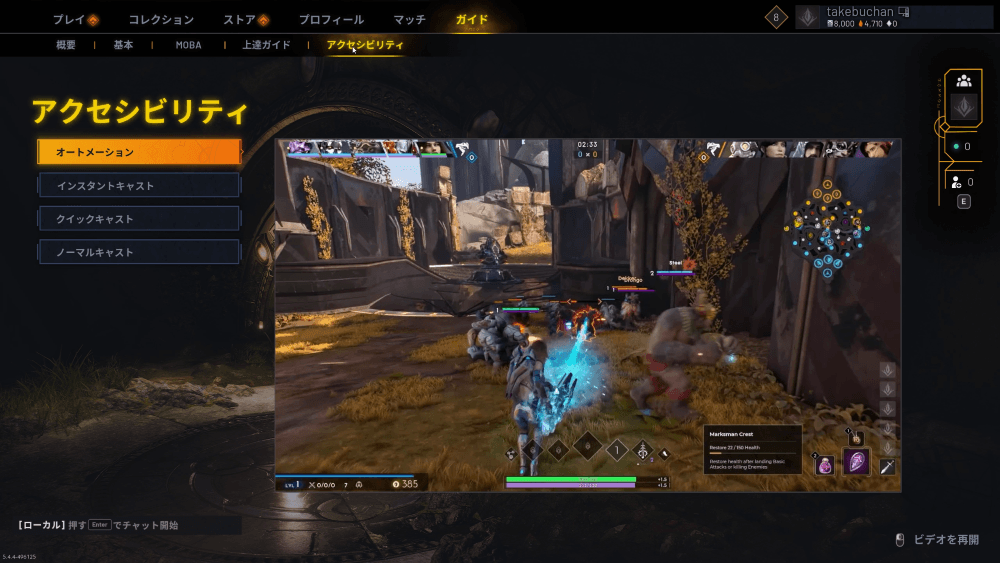

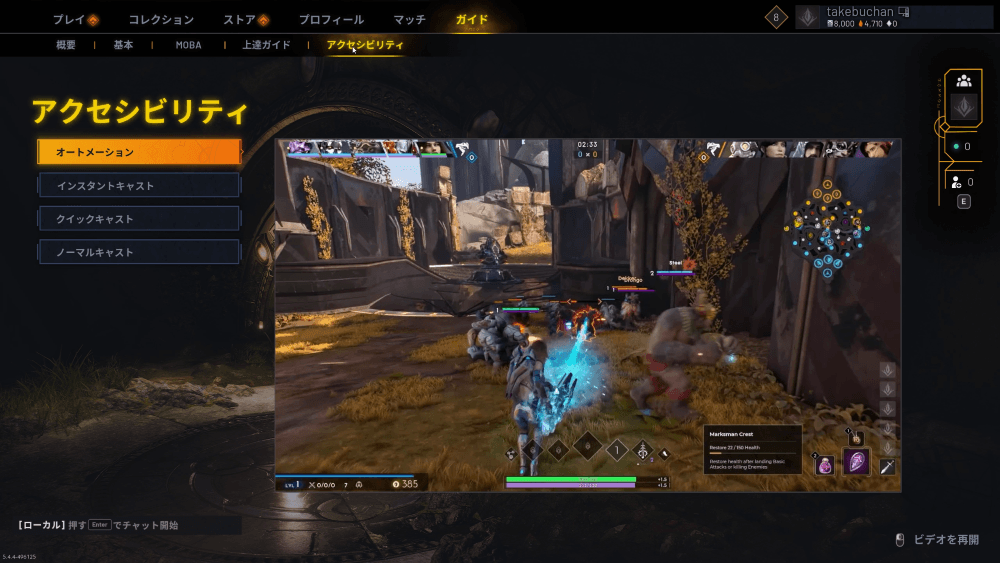

唯一気になったのは、ゲームクライアントでシステムの説明をしている「ガイド」ページが、項目名は日本語になっているものの、肝心の説明動画はすべて英語なこと。ここ以外のゲーム内ショップのアイテムやスキルの説明などはすべて日本語化済みなので、ぜひ初めてプレーするユーザーに向けてここも日本語化を要望したい。

また、新要素の「ワールドシフト」はマップが固定されているというMOBAの概念を覆すものではあるが、なによりも空が真っ赤に燃え上がり、噴石のようなものが降ってくると同時に周囲がガラッと変わる演出が秀逸。ぜひプレーして体験してみてほしい。

ちなみに、ブロンズランクの筆者が平日の深夜にクイックマッチを選ぶと、待ち時間はだいたい1分〜2分ほど。ユーザーのほとんどはPS版のようで、日本版のローンチから1カ月ほど経過したが、多くの日本のプレーヤーと遊ぶことができている。

『Paragon』が終わったとき、多くのファンは「夢は潰えた」と感じたはずだ。しかし、その夢は『Predecessor』という形で再び息を吹き返した。

コミュニティと一緒に進化を続けるこのタイトルが、日本市場に注力し、日本のプレーヤーの声に耳を傾けてくれているというのは、『Paragon』からの日本のファンにとってもうれしい。PS版のプレーヤーも多く、日本語化が行き届いていない部分(ゲームガイドなど)もあるが、それもユーザーが増えれば修正されていくだろう。

今後の展開としては、圧倒的に足りない初心者向けの攻略情報・攻略動画などが充実していくことと、日本のコミュニティによる活性化の動きなどが期待される。

また、MOBAとTPSが融合したゲームということは、どちらかがプレーできれば活躍できるわけではなく、結果的には知識もテクニックも両方必要とされる。それだけやり込み要素が豊富とも言えるが、慣れるにしても強くなるにしても時間がかかる。情熱を持ったプレーヤーが集まるかどうかが、最初の関門となるだろう。

熱狂的なファンの存在やインフルエンサーの登場なども含めて、今後『Predecessor』がどのように発展していくのか、自身でもプレーしながら長期的な目線で“ワールドシフト”する動向を見守っていきたい。

Predecessor

https://www.predecessorgame.com/ja-jp

Copyright Omeda Studios 2025. All right reserved.

TPS視点での臨場感のあるアクションと、マップを俯瞰して戦略を立てるMOBA的要素を融合したゲーム性は、一部熱狂的なファンを魅了した。しかし2018年、開発中止が決断され、その夢は一度途絶えてしまう。

だが、Epic Gamesは1700万ドル相当のアセットとIPを無料で公開。その意思を受け継ぎ、複数のスタジオが新たな形で『Paragon』の魂を蘇らせた。その中で現在も運営を続けているのが、ロンドンを拠点とするOmeda Studios(オミダ スタジオ)。同社が手がける『Predecessor』(プレデセッサー)は、単なる『Paragon』の復活というだけではなく、ユーザーコミュニティの声を最大限取り入れながら日々進化を遂げ、2024年8月にリリースされてからわずか1年でプレーヤー数が250万人を突破している。

Epic Games、1,700万ドル相当の Paragon アセットを無料で公開|Epic Games

https://www.unrealengine.com/ja/paragon

今回、日本でのPlayStation 5をはじめとするローカライズ版のローンチに合わせて来日したOmeda Studios CEO、ロビー・シン氏(Robbie Singh) にインタビューを実施。『Paragon』の魅力とそのアセットを引き継いだ背景、『Predecessor』の進化の方向性、そしてeスポーツ展開へのビジョンなどをうかがった。

ちなみに、筆者は『Paragon』時代にもプレー経験があり、当時はその可能性に夢を感じつつ、ハイスピードな展開の『Apex Legends』や『VALORANT』などに押されてきたという状況も経験している。

ロビー・シン(Robbie Singh)

YouTubeとTwitchでコンテンツクリエイターとしてキャリアをスタートさせ、4万2000人以上のメンバーを擁するDiscordコミュニティを構築。その後、2人のエンジニアとともにOmeda Studiosを共同設立。2000万ドル以上の資金を調達し、自身初のタイトルとなる『Predecessor』を開発・運営している。

YouTubeとTwitchでコンテンツクリエイターとしてキャリアをスタートさせ、4万2000人以上のメンバーを擁するDiscordコミュニティを構築。その後、2人のエンジニアとともにOmeda Studiosを共同設立。2000万ドル以上の資金を調達し、自身初のタイトルとなる『Predecessor』を開発・運営している。

『Paragon』に惹かれた3つの理由

──まず、シンさん自身がもともと『Paragon』の熱心なファンだったとうかがいました。どんなところに魅力を感じていたのでしょうか?

シン:ユニークなMOBAであったことが第一ですね。当時のMOBAは『リーグ・オブ・レジェンド』(LoL)や『Dota 2』のようにトップダウン視点が主流でしたが、『Paragon』はTPS視点でまったく違う体験ができました。次にグラフィック。『LoL』や『Dota 2』はスタイライズされたデザインですが、『Paragon』のハイパーリアリスティックな表現が好きでした。そして、MOBAがPC中心だった当時、PlayStationやXboxで遊ぶ友人とコンソールでも遊べる『Paragon』は、特別な存在でした。

──サービス終了後、アセットを利用したゲームを複数社が開発しましたね。Omeda Studiosはどんな経緯で引き継ごうと思われたのでしょうか?

シン:Epic Gamesは『Paragon』のアセットを「Unreal Engine 5」で自由に使えるようにしました。MOBAに限らずRPGやモバイルにも応用できる柔軟さがあったんです。結局MOBAシューターとして続いたのは我々だけですが、3社もいたというのはそれだけIP自体が愛されていた証拠だと思います。

我々は当初から「世界観を壊さず、さらに進化させたい」と考えていました。なので、スキンや新規デザインを導入しつつ、ファンが愛した要素も残しています。

──そんな『Predecessor』が『Paragon』と大きく異なるポイントはどの辺でしょうか? 少しプレーしてみた感覚ですと、マップもキャラクターもそのまま継続しているものもありますよね。

シン:『Paragon』には浅い部分もあったと感じていたので、ヒーローへの思い入れを持てるよう、背景やストーリーを作り込みました。加えて、垂直方向を活用できるFPSの要素を生かして、空を飛ぶ、壁を登る、スイングするなど、空間を活用したアクションが加わっています。

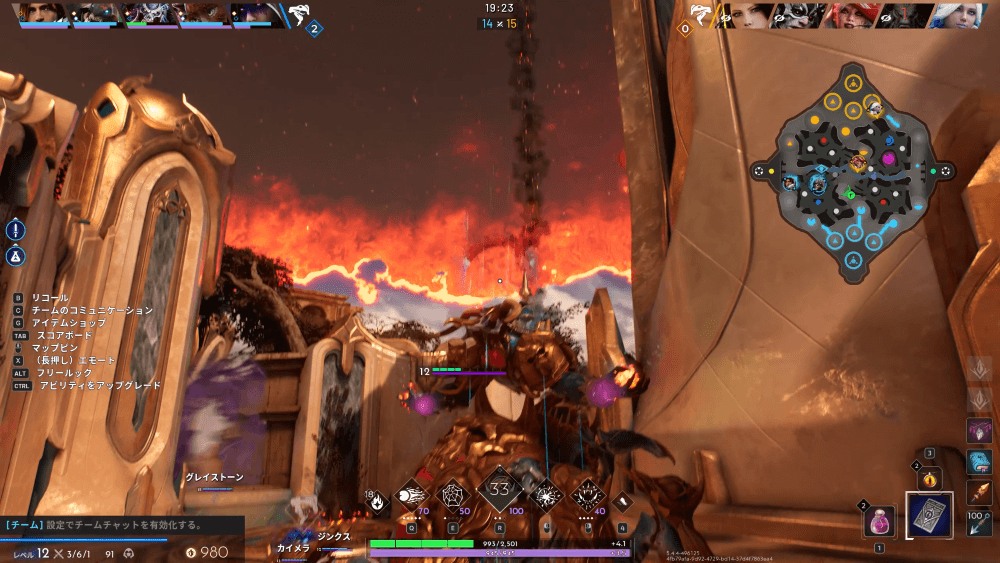

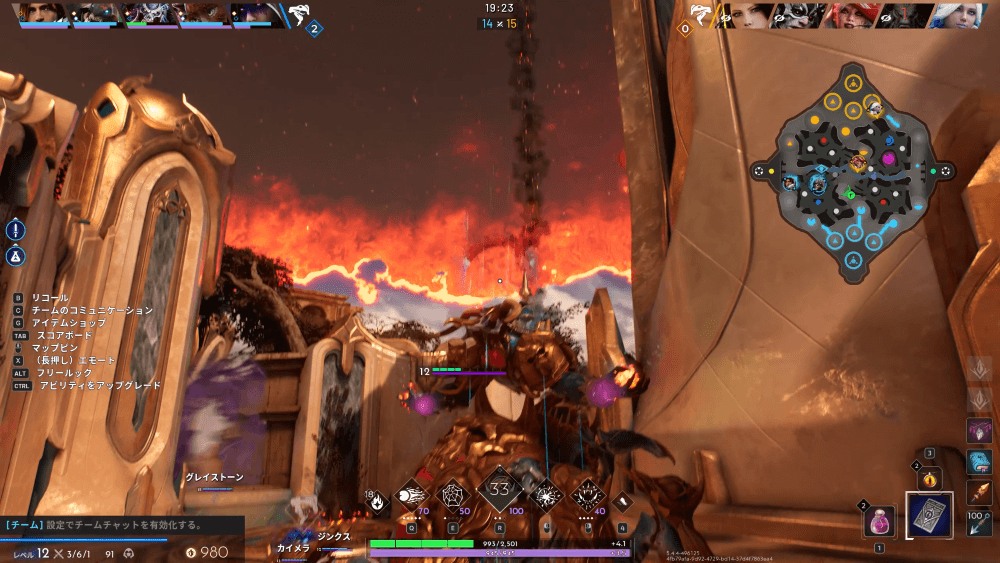

また、ローンチ時のアップデートでは「ワールドシフト」(ダイナミックマッピング)も実装しています。特定のイベントをトリガーにマップそのものが変化する仕組みで、常に新たな戦略が求められます。これは何十時間も同じマップでプレーし続けることが主流であったMOBAの歴史でも革新的な挑戦です。

「ワールドシフト」は、シェイパーという中立モンスターを倒すことで始まり、空が赤く染まり、マップが再構成され、間欠泉が噴き出すなどの地形変化を巻き起こす。毎回異なる変化をするという意味では従来のMOBAにはない要素のひとつ

さらに「オーブメント」システムによってアビリティの選択肢を増やし、同じヒーローでも多様なプレースタイルを可能にしています。

世界中で日々テストプレー&フィードバックしてくれる「フォーカスグループ」の存在

──今回、日本版をローンチされましたが、その大きな理由はなんでしょうか?

シン:まず、我々は日本文化やキャラクターデザインから大きなインスピレーションを得ています。新キャラの「ユーレイ」「レナ」「アケロン」もその影響です。

ユーレイとレナは、世界の封印を守り破壊を防ぐ魂縛の戦士「コル・シンゾウ」になる運命を背負った姉妹……だったが、非凡な才能を持った姉ユーレイに対して、才能がなかった妹レナは魔王アケロンと契約し、姉をもしのぐ魔女となった──というバックストーリーがある。いずれも『Paragon』時代にはなかった斬新なデザインや設定になっている

次に、すでに北米・欧州のPS市場で成功しており、日本もコンソール中心の大きな市場だからです。さらに投資家のGFR Fund(グリー株式会社が出資する投資ファンド)から日本市場の重要性を学んだということもあります。

──これらの新キャラは日本を意識した設定ですが、正直グラフィック面はあまり日本ユーザー向けではないように感じます。

シン:我々は毎晩200~300人の「フォーカスグループ」のプレーヤーと最新ビルドをテストしています。Discordでフィードバックを受け取り、翌日には改善を反映しています。そういった透明性の高いプロセスで、キャラクターやエフェクトなどもユーザーの意見をベースに仕上げています。

これは私自身がコンテンツクリエイター出身だからこそ自然にできたことだと思います。コミュニティと共にゲームを育てることは当たり前だと思っているんです。

そんな中で、日本のプレーヤーからの『スパイダーマンみたいな動きをするキャラ』といった要望などが、今回の新キャラにも生かされています。デザインはグローバルが対象なので日本のファンだけに特化してはいませんが、実はデザイナーは長年日本に在住されている方で、日本文化などについても精通しているんです。

アリーナでのeスポーツ大会開催が夢。そのためにコミュニティ大会をサポートしたい

──TPS+MOBAというゲーム性からは、eスポーツ展開も期待してしまいます。将来的にどうお考えですか?

シン:私の夢は世界大会を満員のアリーナで開催すること。そのためには、まず地域ごとの草の根コミュニティが必要です。北米、欧州、日本を含むアジアでの大会支援にも積極的に動いています。

一部のスキンの販売売上は、100%コミュニティトーナメントの資金に充てています。それはeスポーツは企業が押し付けるものではなく、プレーヤー自身が盛り上げていくものだと考えているからです。

北米や欧州で行われている「Predecessor Tournament」のような大会もある

──とはいえ、『Paragon』が開発終了したというのは、TPS+MOBAというゲームに対する人気の問題もあったと想像されます。一度はなくなってしまったタイトルということもあって、『Predecessor』に対しても継続性を不安視する声はありませんか?

シン:その点はぜひ安心してほしいのですが、我々は情熱あるチームと、強いコミュニティに支えられています。組織も小規模で運営しており、収益構造も健全化できています。さらに3300万ドル以上の投資を受け、財務基盤も盤石です。

我々のスタンスは「小さく始めて、毎日積み上げていく」こと。巨額の初期投資を行って、短期間の成果を見て撤退するといったことは考えていません。『Paragon』の後継作の中で唯一生き残ったのも、そういった姿勢のおかげでもあると思っています。

──最後に、日本のプレーヤーへのメッセージをお願いします。

シン:傲慢にならず、日本市場を学ぶ姿勢で臨みたいと考えています。日本のプレーヤーやコミュニティの皆さんの声を聞きながら進化していきたいと思っていますので、ぜひ一緒に『Predecessor』を育ててほしいです。

『Predecessor』プレイレポート

最後に、実際にこのインタビュー前後から筆者がプレーしたレビューもお伝えしよう。

まず、そもそも『Paragon』のアセットを活用していた3社の中で、最も原作に近かったのが『Predecessor』だ。他社はUIなども変更を加えて独自性を出そうとしていたが、『Predecessor』はグラフィックも初期のキャラやマップのデザインはほぼそのまま『Paragon』を踏襲しつつ、新しいキャラや要素を追加しているため、すんなりプレーできた面はあった。

マッチング時は自分が行きたいレーンを宣言できる

ゲーム性も一般的なMOBAと同様で、3つのレーン、ジャングルなどの要素は『LoL』や『Dota 2』のプレーヤーならすぐに理解できるだろう。ラストヒットやオブジェクトの概念などもほぼ同様だ。

操作感としては、FPS・TPSといったシューターと比べるとかなり動きは遅く感じてしまうかもしれない。メレー(近距離)とレンジ(遠距離)が混在し、タンクやDPSといった役割を持っているゲームとしては『オーバーウォッチ2』もあるが、『Predecessor』の方がより役割に忠実で、マクロの攻略の方が重視されるゲーム性のためだ。

ただ、この動きの「遅さ」は集団戦になると必ずしも悪いわけではない。『OW2』ではあまりに動きに幅がありすぎてプレーヤー自身も自分の場所を把握しにくいことさえあるが、『Predecessor』はより本家MOBAに近い動きだと感じる。

それゆえにFPS・TPSのプレーヤーからすると「自由度が低い」「動きが遅い」と思われてしまいそうだが、ここはMOBAを3D化したゲームというイメージでプレーするとそれほど違和感は感じない。むしろ、じわじわした攻撃の距離感などの攻防は、TPSならではの魅力とも言えるだろう。

タンクキャラのスティール。ダメージを受け続けながら、味方を守り、敵にCCを入れることをTPSで行う難しさと楽しさがある

ちなみに、MOBAの経験者であれば「『LoL』のあのキャラに似てる」といった感覚は誰しもが持つだろう。『Predecessor』にも「ヴェル=コズみたいなノックアップ」とか「ノーチラスみたいなフック」を持つヒーローは存在する。そういった似たキャラについてシン氏にたずねたところ「必ずしも意図的に避けたりはしていない。MOBAプレーヤーに馴染みのあるスキルが使えることも楽しさのひとつ」と語っていた。実際にプレーしてみても、似た技ではあるがTPSとなると動きもまるで違い、上下の照準合わせもあるため一筋縄ではいかない。

今回はPS版のローンチということで、特にコントローラーでの操作に最適化されている点も遊びやすいポイントだ。スキル関係をプレー中にボタンで確認することもできる。もちろん、キーボード&マウスでの操作も可能で、通常攻撃が左クリック、サブ攻撃が右クリック、スキル関係はQ、E、Rと、FPS・TPS系のゲームに慣れていれば迷いも少ないだろう。

唯一気になったのは、ゲームクライアントでシステムの説明をしている「ガイド」ページが、項目名は日本語になっているものの、肝心の説明動画はすべて英語なこと。ここ以外のゲーム内ショップのアイテムやスキルの説明などはすべて日本語化済みなので、ぜひ初めてプレーするユーザーに向けてここも日本語化を要望したい。

また、新要素の「ワールドシフト」はマップが固定されているというMOBAの概念を覆すものではあるが、なによりも空が真っ赤に燃え上がり、噴石のようなものが降ってくると同時に周囲がガラッと変わる演出が秀逸。ぜひプレーして体験してみてほしい。

ちなみに、ブロンズランクの筆者が平日の深夜にクイックマッチを選ぶと、待ち時間はだいたい1分〜2分ほど。ユーザーのほとんどはPS版のようで、日本版のローンチから1カ月ほど経過したが、多くの日本のプレーヤーと遊ぶことができている。

長期的な視野で見る『Predecessor』の可能性

『Paragon』が終わったとき、多くのファンは「夢は潰えた」と感じたはずだ。しかし、その夢は『Predecessor』という形で再び息を吹き返した。

コミュニティと一緒に進化を続けるこのタイトルが、日本市場に注力し、日本のプレーヤーの声に耳を傾けてくれているというのは、『Paragon』からの日本のファンにとってもうれしい。PS版のプレーヤーも多く、日本語化が行き届いていない部分(ゲームガイドなど)もあるが、それもユーザーが増えれば修正されていくだろう。

今後の展開としては、圧倒的に足りない初心者向けの攻略情報・攻略動画などが充実していくことと、日本のコミュニティによる活性化の動きなどが期待される。

また、MOBAとTPSが融合したゲームということは、どちらかがプレーできれば活躍できるわけではなく、結果的には知識もテクニックも両方必要とされる。それだけやり込み要素が豊富とも言えるが、慣れるにしても強くなるにしても時間がかかる。情熱を持ったプレーヤーが集まるかどうかが、最初の関門となるだろう。

熱狂的なファンの存在やインフルエンサーの登場なども含めて、今後『Predecessor』がどのように発展していくのか、自身でもプレーしながら長期的な目線で“ワールドシフト”する動向を見守っていきたい。

Predecessor

https://www.predecessorgame.com/ja-jp

Copyright Omeda Studios 2025. All right reserved.

eSports World の

eSports World の Discord をフォローしよう

SALE

SALE

大会

大会

チーム

チーム

他にも...?

他にも

他にも...?

他にも