【インタビュー】『バトルフィールド6』が64人対戦に回帰した理由は?——破壊システムや4社合同開発、今後の展望を開発者が語る

ついにベールを脱いだ『バトルフィールド6』。やはり注目すべきはその“進化”と“継承”だろう。『バトルフィールド3』と『バトルフィールド4』が持つミリタリーテイストを強固に受け継ぎ、シリーズとしての栄光を再び取り戻すために地に足のついた作品として開発されている。

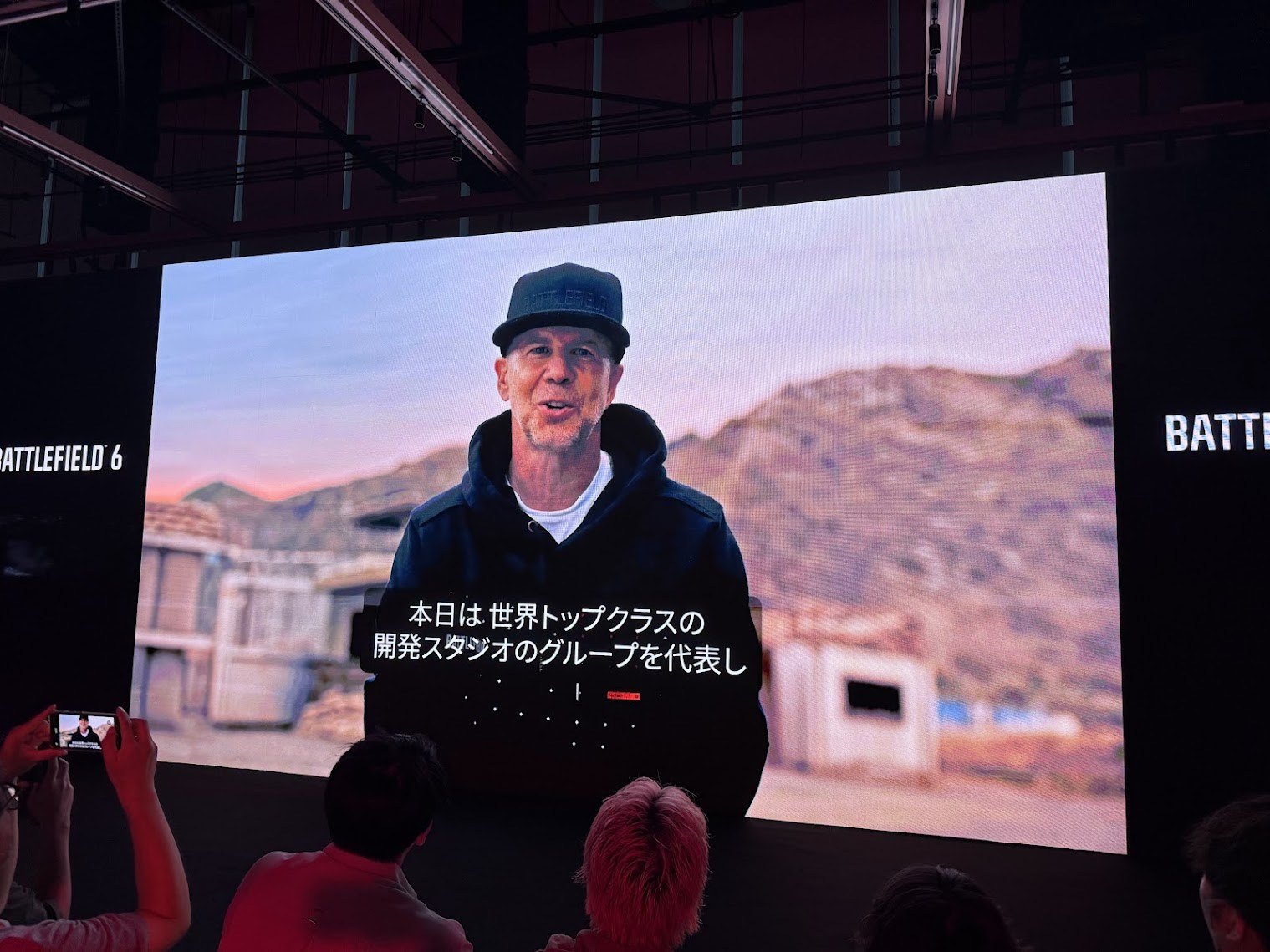

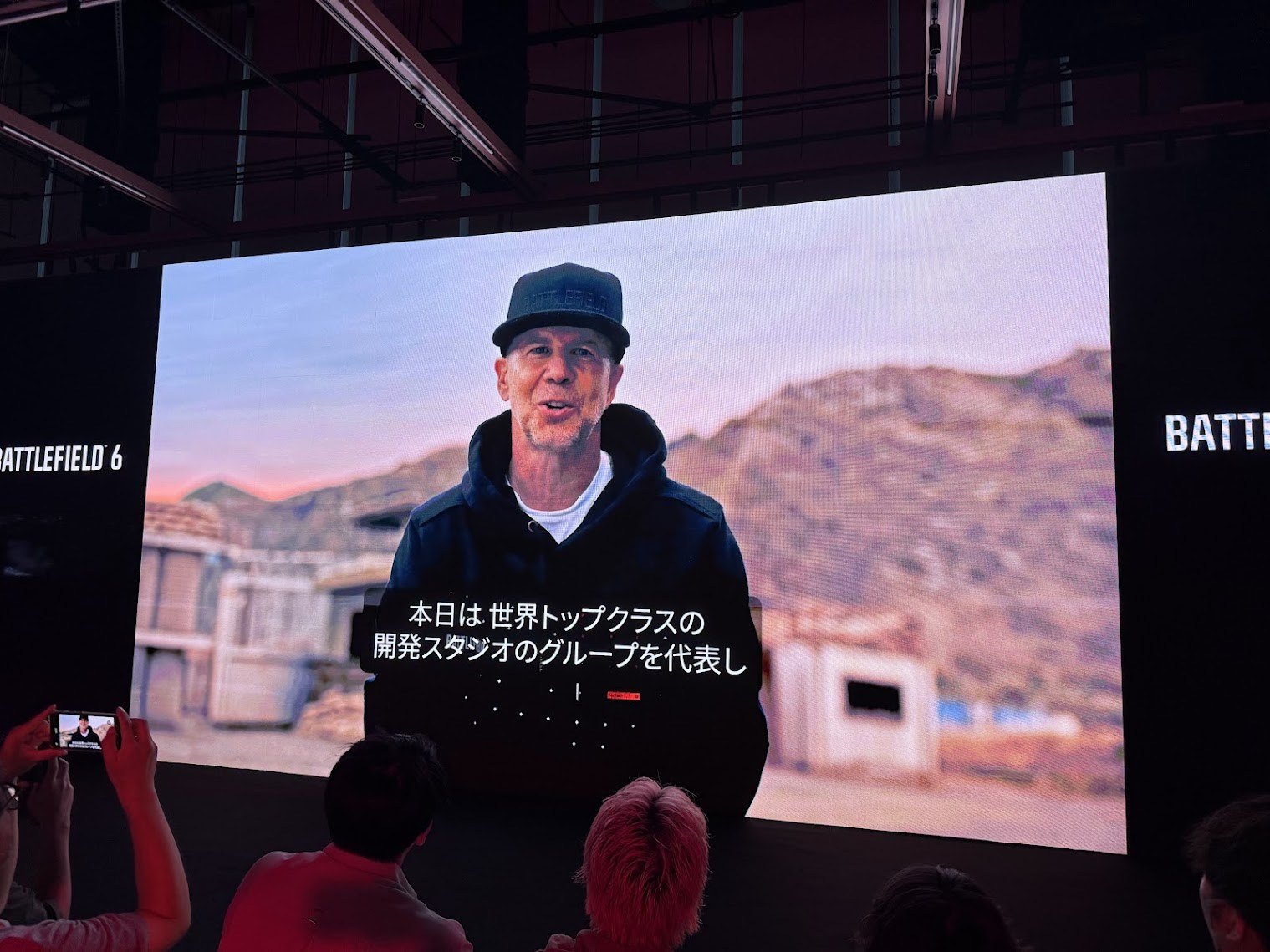

8月1日(金)にロサンゼルスで行われたマルチプレーヤーお披露目に合わせ、香港でも同様のイベントが開催され、たっぷりと作品をプレーしてきた。本稿ではそのイベントで実施された開発者に対するQ&Aセッションの模様をお届けする。

なお、メディアからの質問にはジャック・カールソン氏(ゲームプレーデザイナー / DICE)、アンナ・ノレヴィック氏(開発ディレクター / DICE)、タナカ・マコト氏(シニア・テクニカルアーティスト / DICE)の3名が登壇して回答した。

なおこの記者会見では、9月25日(木)~28日(日)にかけて行われる「東京ゲームショウ2025」へ『バトルフィールド6』が出展されることが発表された。続報に期待したい。

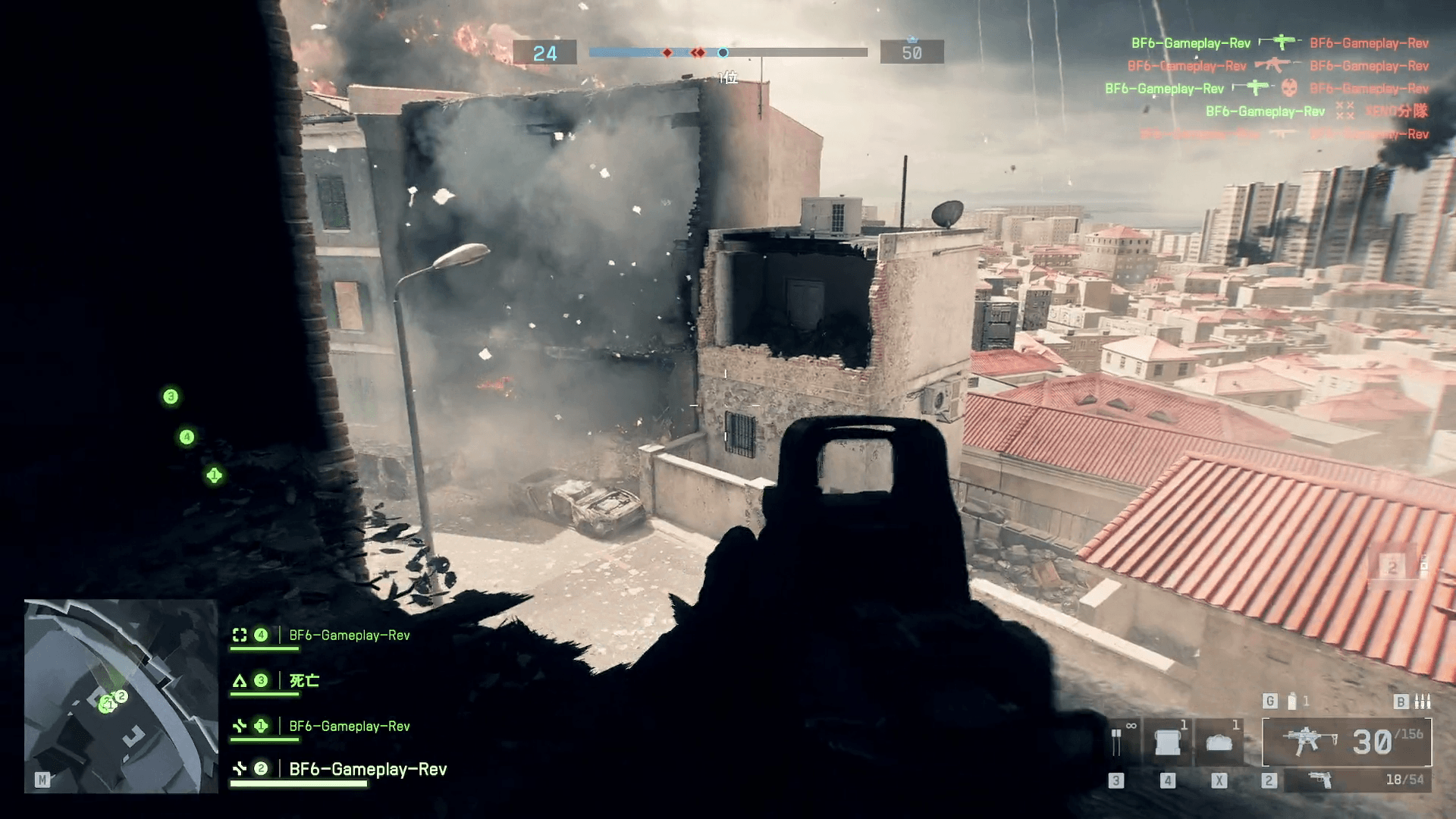

——破壊表現について、大規模な破壊表現を実現するにあたり、開発で苦労した点があれば教えてください。

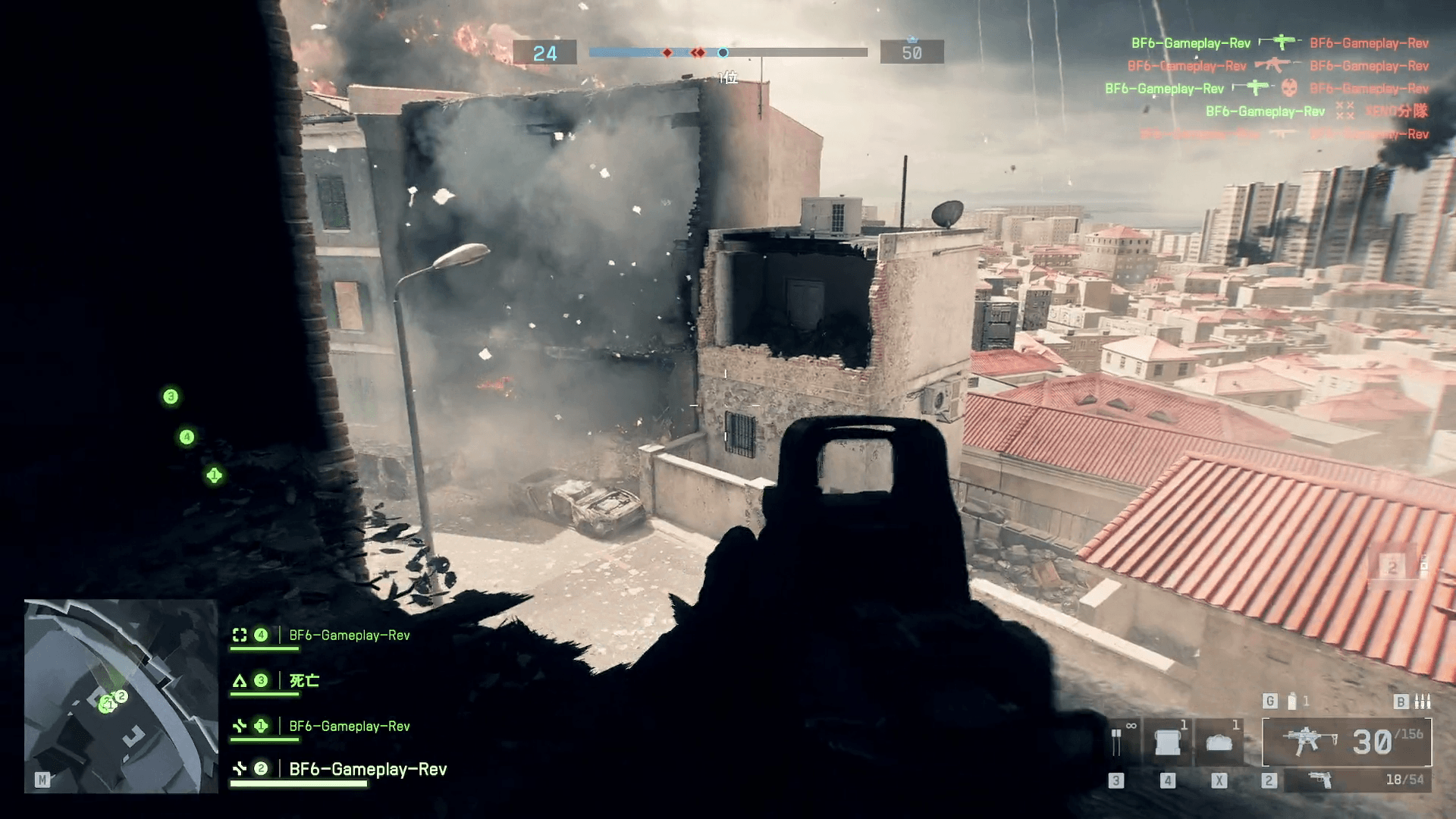

タナカ・マコト:ビジュアルやテクニカルの面でお話ししますと、これまでは破壊可能なアセット(オブジェクト)をひとつ作るのに、非常に時間がかかっていました。前作であれば、ビルをひとつ破壊するアセットを作るのに1カ月ほどかかっていたものが、今回はプロシージャルなアプローチ(自動生成)を導入しました。

具体的には「Houdini(フーディニ)」という有名なツールを使い、効率的にセットアップできるパイプラインを構築しました。

これにより、アーティストやゲームデザイナーが、何度も繰り返しさまざまなバージョンを試せるようになったのです。最終的に非常にクオリティが高く、かつパフォーマンスにも見合ったものを効率的に作ることができました。それが今回の『バトルフィールド6』における技術的な進化だと考えています。

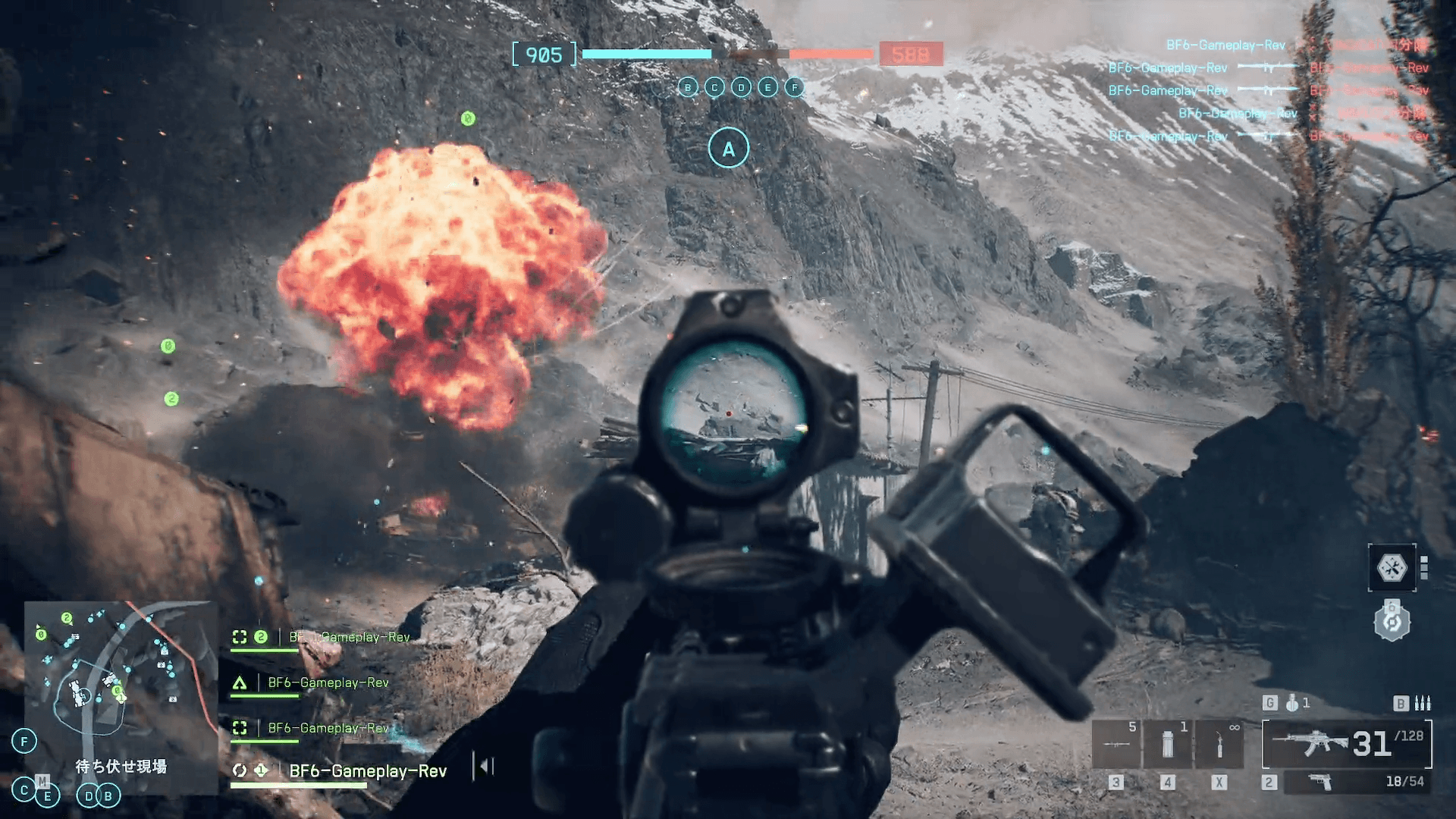

アンナ・ノレヴィック:開発の初期段階から、この「破壊(デストラクション)」には特に注力してきました。ビジュアルを大事にすると同時に、プレーヤーの皆さんに戦術的な選択肢を豊富に持たせること、つまり「これもできる、あれもできる」と楽しみながらプレーできる環境を作ることが非常に重要だと考えていました。

ジャック・カールソン:この破壊システムは、私自身も社内でテストプレーを重ねていますが、本当にいろいろな影響を戦況に与えることができます。戦術的に壁を崩し、状況を有利に変えることも、単純に爆破して楽しむことも、あるいは何かを戦略的に利用することも可能です。選択肢が本当に増えて面白いですよ。

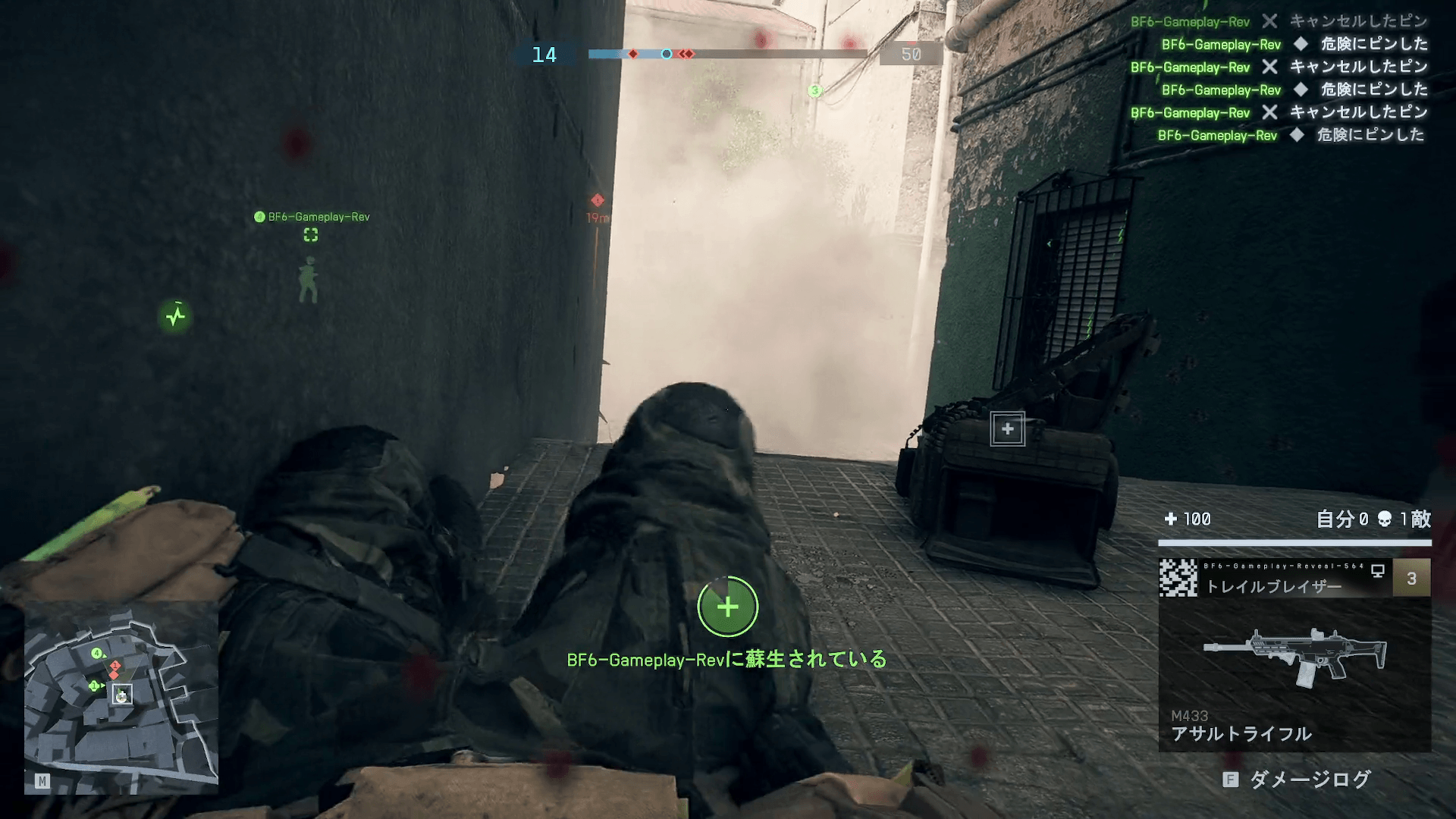

——『バトルフィールド』シリーズでは、「C4特攻(軽車両にC4をつけて敵大型車両に突っ込む戦法)」のようなユニークな戦術や、大人数で拠点に突入し、倒れた仲間を片っ端から蘇生していくような「お祭り感」が大きな魅力だったと思います。本作にもそういった面白みはしっかりと含まれているのでしょうか。

タナカ・マコト:はい、もちろんです。私自身もC4が大好きで、プレーテスト中によくばらまいています(笑)。当然、今回もそれは可能です。プレーテストでやりすぎると同僚から「やめてくれ」とよく言われるのですが、それこそが『バトルフィールド』の魅力のひとつだと私自身も思っていますので、間違いなく今回も体験いただけます。

ジャック・カールソン:「これぞバトルフィールドだ」と感じられるような、シリーズのクラシックな瞬間や象徴的な体験は、今回もしっかりと残しています。例えば仲間を引きずって安全な場所で蘇生する「ドラッグ&リバイブ」のような要素もあります。ぜひ、「お祭り感」を体験していただきたいです。

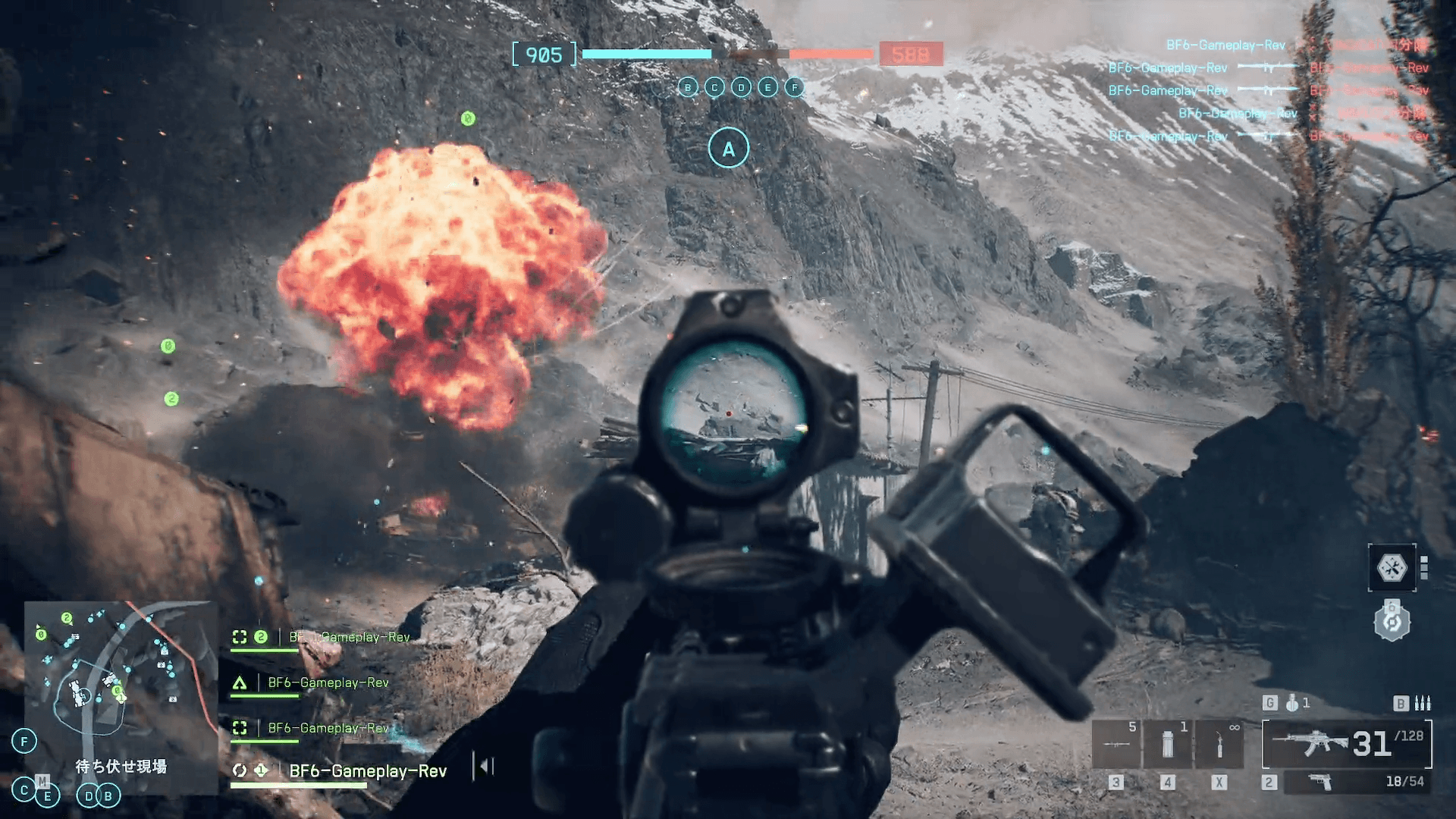

——前作の128人からシリーズで馴染み深い64人対戦に規模を縮小されました。戦闘の密度に何か変化はありますか。

ジャック・カールソン:過去に128人対戦を試しましたが、ゲームプレーの観点からは、あまりうまくいきませんでした。過去の経験から私たちが学んだのは、プレーするモードにもよりますが、64人、あるいはもう少し少なくてもいいかもしれませんが、スケール感と戦闘の狂気のようなものが最大に生かされるのは、おおよそ64人くらいだということです。そのため、今回はその人数を採用しました。

64人というプレーヤー人数も含めて、このゲームはパーフェクトなバランスだと私は考えています。これほどの壮大なスケールで、エピック(大きな)な戦いができるということは、FPSをプレーする方にとって最高の体験を提供できると信じています。ゲームプレーだけでなく、安定性や滑らかな動作といったすべてを総合的に考えると、これが最高のバランスです。

——4社合同の開発体制になったことで、どのような面でシナジーや飛躍的な向上がありましたか(本作はDICE、Ripple Effect、Criterion Games、Motive Studioの4社によって開発されている)。

アンナ・ノレヴィック:おっしゃる通り、このタイトルはDICE、Ripple Effect、Criterion Games、Motive Studioの4社合同で開発しました。それぞれのスタジオには得意分野や強みがあり、今回はその強みがうまく融合し、素晴らしいシナジーが生まれたと考えています。

例えばMotive Studioは、過去に『Dead Space』(※リメイク版)という作品を開発しましたが、そのタイトルで得た知識や経験を、今回の『バトルフィールド6』のマルチプレーヤーモードを向上させるために生かすことができました。

そして、4つのスタジオそれぞれで毎日のようにプレーテストを実施しています。もちろんコミュニティからのフィードバックも大事ですが、この「実際に作って、プレーする」というサイクルを日々繰り返すことで、結果的に本当にいいものができたと考えています。

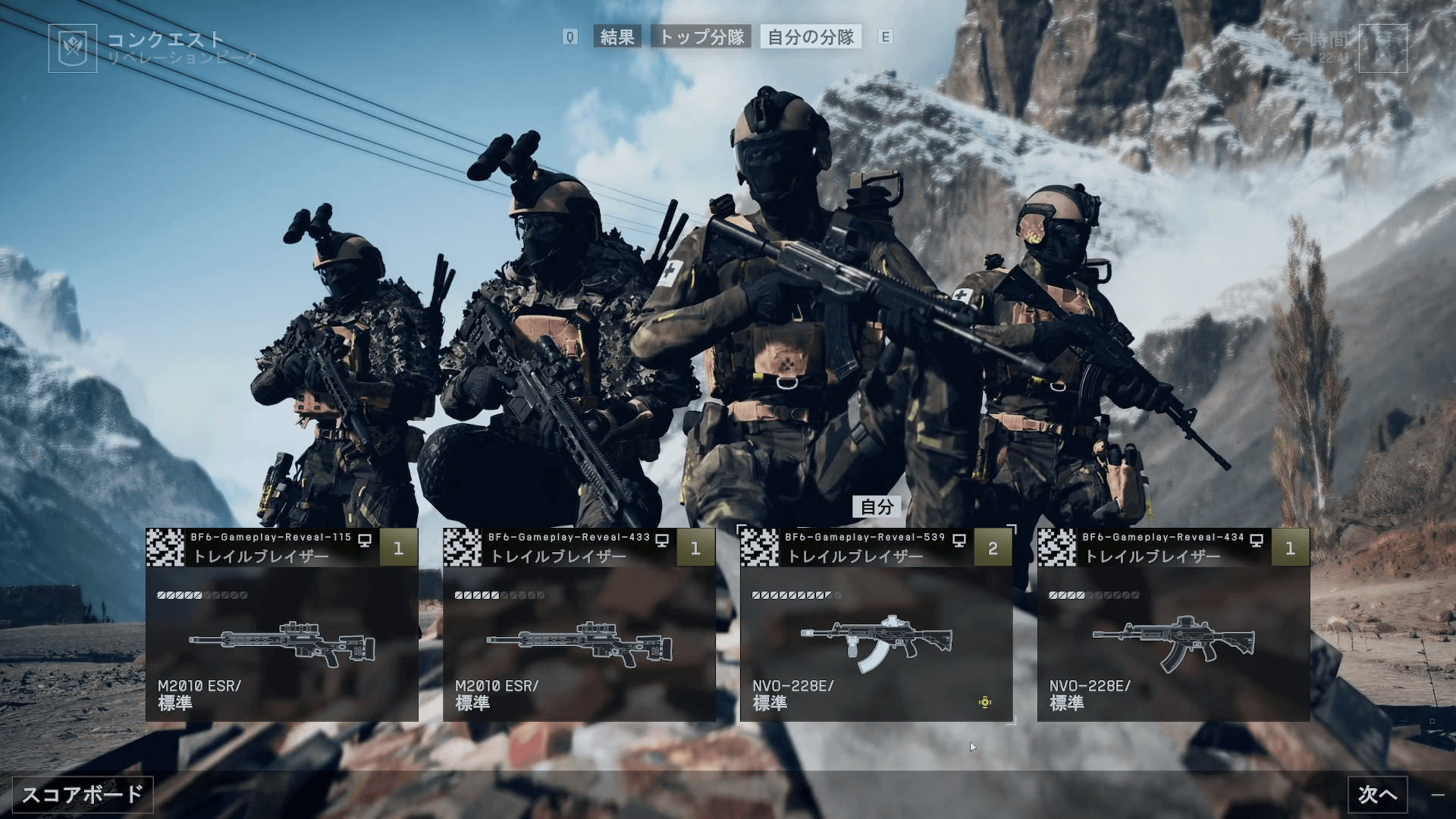

——本作にはクラスシステムが実装されていますが、登壇されている開発者の皆様の、一番お気に入りのクラスはどれですか。また、どのような瞬間に一番「気持ちいい」と感じますか。

ジャック・カールソン:『バトルフィールド』というゲームを非常に面白くしているのは、チームの状況や戦い方に応じて、さまざまなクラスを選び、それに合わせていける点だと思っています。私自身も、常に戦況を考えてクラスを選んでいます。

例えば、味方の戦車を修理するために工兵を選ぶこともありますし、「ここはサポート役が足りないな」と感じれば援護兵になることもあります。ただ、あえてひとつ選ぶなら、援護兵(サポート)が好きですね。

アンナ・ノレヴィック:私は突撃兵(アサルト)が好きです。やはり、こういうゲームは撃ち合わなければ意味がないと思っていますので(笑)。

『バトルフィールド6』には「アドレナリンショット」というアイテムがあり、これを使うと一定時間、爆発ダメージから身を守ってくれるんです。それを打って、前線でバンバン撃ち合います。ただ、マップが広い場合は斥候兵(リコン)を選ぶのも好きですね。スナイパーライフルを持って、見つかりにくい場所に隠れて敵を狙うのが好きです。

タナカ・マコト:『バトルフィールド』の大きな特徴は、やはり分隊(スクワッド)システムであり、ゲームで勝つためには分隊がうまく機能することが不可欠です。

ジャックと重なりますが、私自身も周りの動きや戦況を見極めながら、同じゲームの中でもクラスを切り替えます。「ここは斥候兵がいい」「ここは援護兵が足りない」といった判断をするので、どれが一番好みかと言うのは非常に難しいですね。

ですが、あえて選ぶとすれば工兵(エンジニア)です。工兵なら、スナイパーに対してロケットランチャーで対抗することもできますし、対戦車地雷を置いてタンクに対応することもできます。接近戦になってもマシンガンでなんとか生き延びられる。そういった柔軟な対応ができるのが魅力です。

——本作をプレーヤーに継続的にプレーしてもらうためには、何が必要だと考えていますか?

アンナ・ノレヴィック:プレーヤーの高いエンゲージメントを保ち、さらに高めていくことは、私たちにとって非常に重要です。そのための具体的な方法のひとつが、シーズンごとのアップデートです。

新しいマップやモード、さまざまなコンテンツを追加していくことは、私たちの全体戦略の根幹にあります。何よりも、コミュニティの皆さんの声に常に耳を傾け、それを反映しながら展開していきたいと考えています。

ジャック・カールソン:このゲームはリリース直後から、どんどん新しいコンテンツを発表していく予定です。シーズンごとのアップデートはもちろん、新しいモード、マップ、武器、アタッチメントなどを追加していきます。そして重要なのは、これらは課金をしなくても、しっかりとゲームをプレーして貢献し、結果を残せばアンロックできるという点です。

アンナ・ノレヴィック:そして、まだ具体的な発表はできませんが、現在とてもスーパーエクサイテッドなものを開発中です。準備が整い次第、ぜひ皆さんにお届けし、アナウンスしたいと思います。

——『バトルフィールド3』のマップがリメイクされましたが、他のシリーズのマップをリメイクする予定はありますか。また、リメイクする際の基準や意図があれば教えてください。

アンナ・ノレヴィック:さまざまな要素を評価しながら、どうしていくべきかを常に考えており、過去マップのリメイクも行っています。実際、本作に収録されている「Operation Firestorm」は過去作のマップをリメイクしたものです。過去にプレーしたことがある方には、きっと喜んでいただけると思います。

ジャック・カールソン:私たちは『バトルフィールド3』と『4』が大好きです。そして、ファンの皆さんもそうだと思いますが、当時の『BF3』と『BF4』には、ルック&フィール(見た目と感触)において、非常に素晴らしい「バトルフィールドらしさ」がありました。本作では、その体験をさらに次のレベルへ引き上げることを目指しており、それはマップにおいても同様です。

『バトルフィールド6』は2025年10月11日に、PC/PS5/Xbox Series X|S向けに発売予定だ。8月9日~11日、14日~17日の間にはオープンβテストも行われる。詳しくは公式サイトを確認されたし。

撮影:岡野朔太郎

編集:いのかわゆう

8月1日(金)にロサンゼルスで行われたマルチプレーヤーお披露目に合わせ、香港でも同様のイベントが開催され、たっぷりと作品をプレーしてきた。本稿ではそのイベントで実施された開発者に対するQ&Aセッションの模様をお届けする。

なお、メディアからの質問にはジャック・カールソン氏(ゲームプレーデザイナー / DICE)、アンナ・ノレヴィック氏(開発ディレクター / DICE)、タナカ・マコト氏(シニア・テクニカルアーティスト / DICE)の3名が登壇して回答した。

▲左からジャック・カールソン氏、アンナ・ノレヴィック氏、タナカ・マコト氏

なおこの記者会見では、9月25日(木)~28日(日)にかけて行われる「東京ゲームショウ2025」へ『バトルフィールド6』が出展されることが発表された。続報に期待したい。

破壊システムの技術革新とゲームプレーへの影響

——破壊表現について、大規模な破壊表現を実現するにあたり、開発で苦労した点があれば教えてください。

タナカ・マコト:ビジュアルやテクニカルの面でお話ししますと、これまでは破壊可能なアセット(オブジェクト)をひとつ作るのに、非常に時間がかかっていました。前作であれば、ビルをひとつ破壊するアセットを作るのに1カ月ほどかかっていたものが、今回はプロシージャルなアプローチ(自動生成)を導入しました。

具体的には「Houdini(フーディニ)」という有名なツールを使い、効率的にセットアップできるパイプラインを構築しました。

これにより、アーティストやゲームデザイナーが、何度も繰り返しさまざまなバージョンを試せるようになったのです。最終的に非常にクオリティが高く、かつパフォーマンスにも見合ったものを効率的に作ることができました。それが今回の『バトルフィールド6』における技術的な進化だと考えています。

アンナ・ノレヴィック:開発の初期段階から、この「破壊(デストラクション)」には特に注力してきました。ビジュアルを大事にすると同時に、プレーヤーの皆さんに戦術的な選択肢を豊富に持たせること、つまり「これもできる、あれもできる」と楽しみながらプレーできる環境を作ることが非常に重要だと考えていました。

ジャック・カールソン:この破壊システムは、私自身も社内でテストプレーを重ねていますが、本当にいろいろな影響を戦況に与えることができます。戦術的に壁を崩し、状況を有利に変えることも、単純に爆破して楽しむことも、あるいは何かを戦略的に利用することも可能です。選択肢が本当に増えて面白いですよ。

——『バトルフィールド』シリーズでは、「C4特攻(軽車両にC4をつけて敵大型車両に突っ込む戦法)」のようなユニークな戦術や、大人数で拠点に突入し、倒れた仲間を片っ端から蘇生していくような「お祭り感」が大きな魅力だったと思います。本作にもそういった面白みはしっかりと含まれているのでしょうか。

タナカ・マコト:はい、もちろんです。私自身もC4が大好きで、プレーテスト中によくばらまいています(笑)。当然、今回もそれは可能です。プレーテストでやりすぎると同僚から「やめてくれ」とよく言われるのですが、それこそが『バトルフィールド』の魅力のひとつだと私自身も思っていますので、間違いなく今回も体験いただけます。

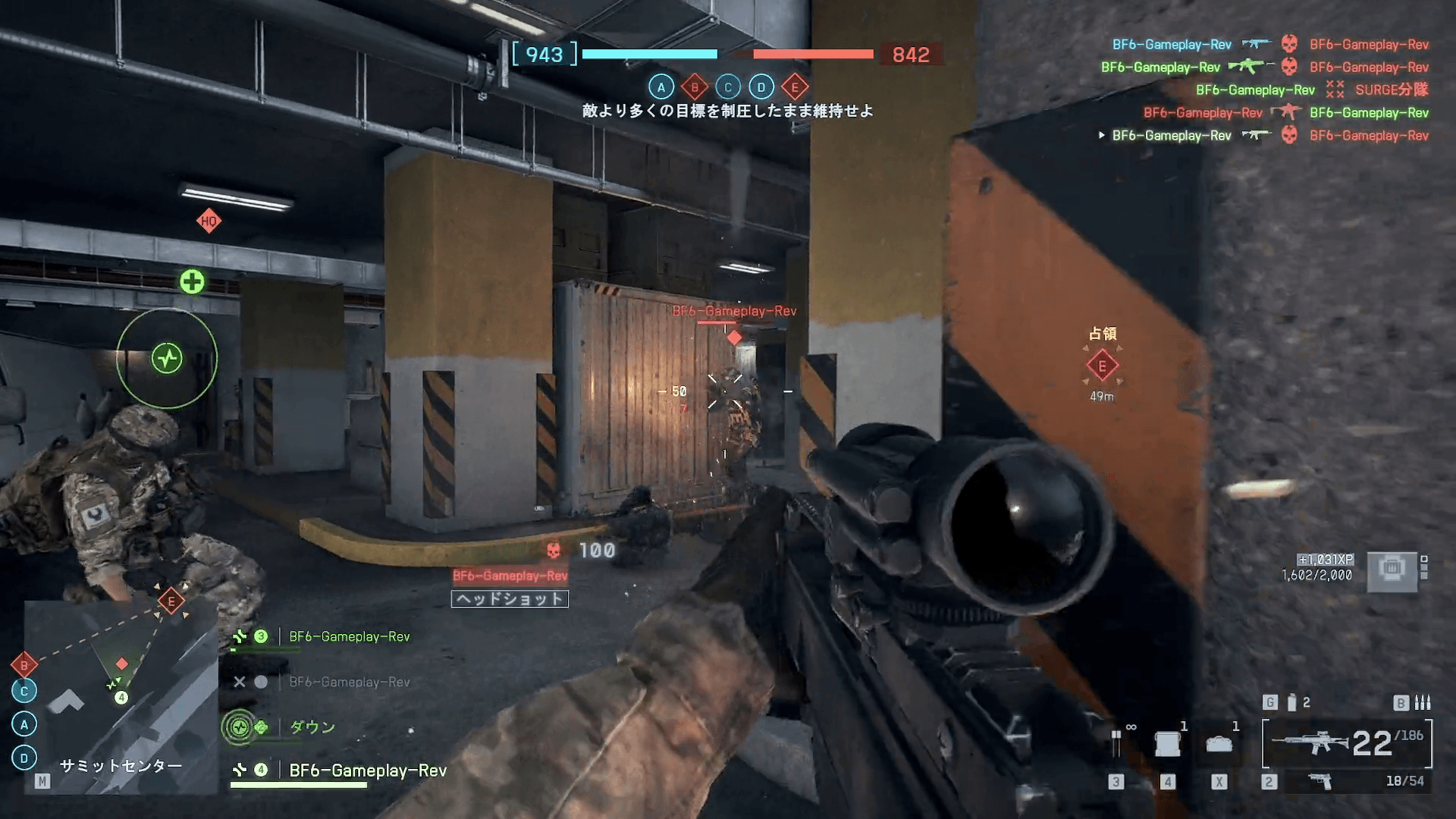

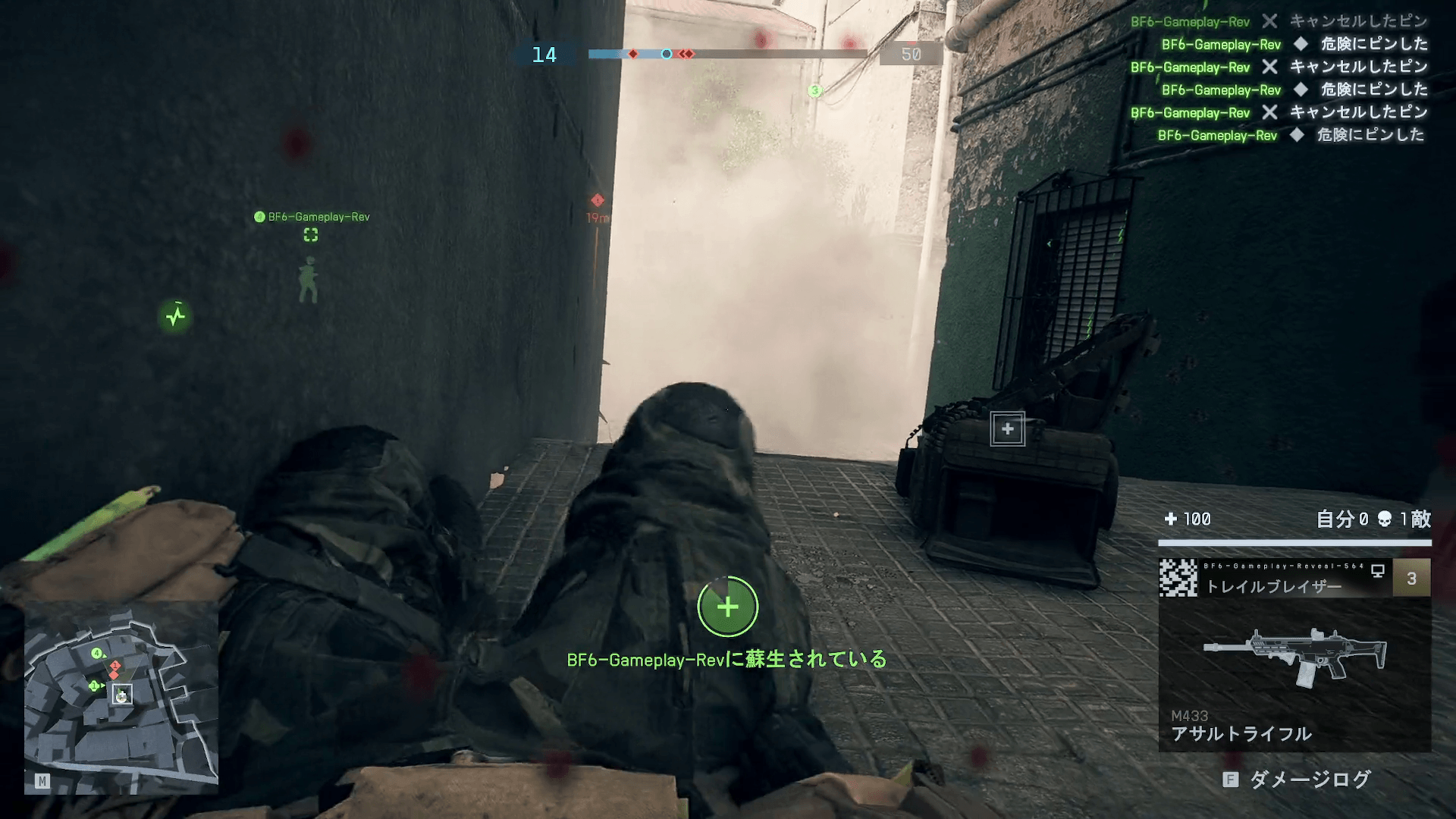

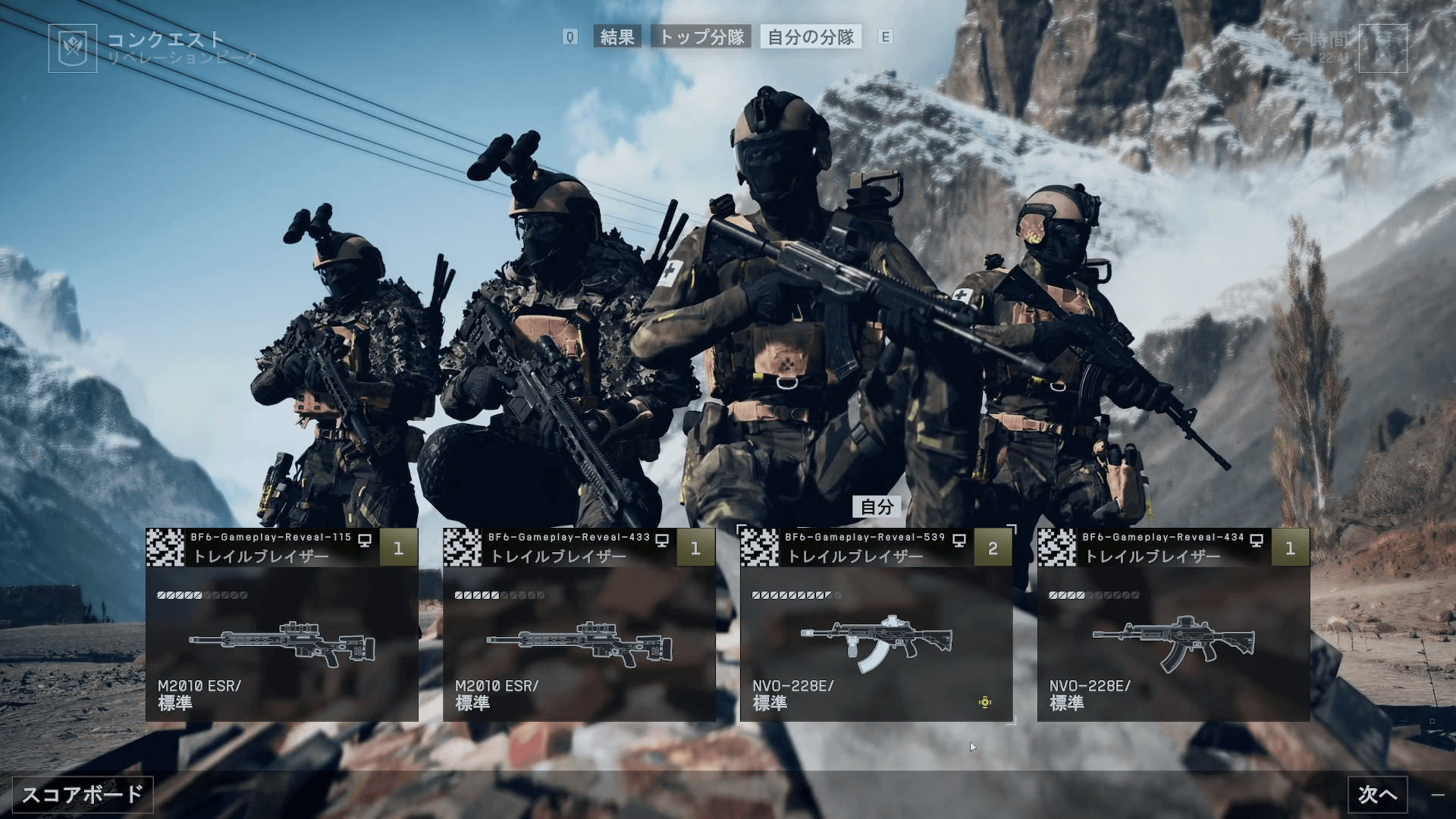

ジャック・カールソン:「これぞバトルフィールドだ」と感じられるような、シリーズのクラシックな瞬間や象徴的な体験は、今回もしっかりと残しています。例えば仲間を引きずって安全な場所で蘇生する「ドラッグ&リバイブ」のような要素もあります。ぜひ、「お祭り感」を体験していただきたいです。

▲味方を引きずりながら蘇生できる「ドラッグ&リバイブ」

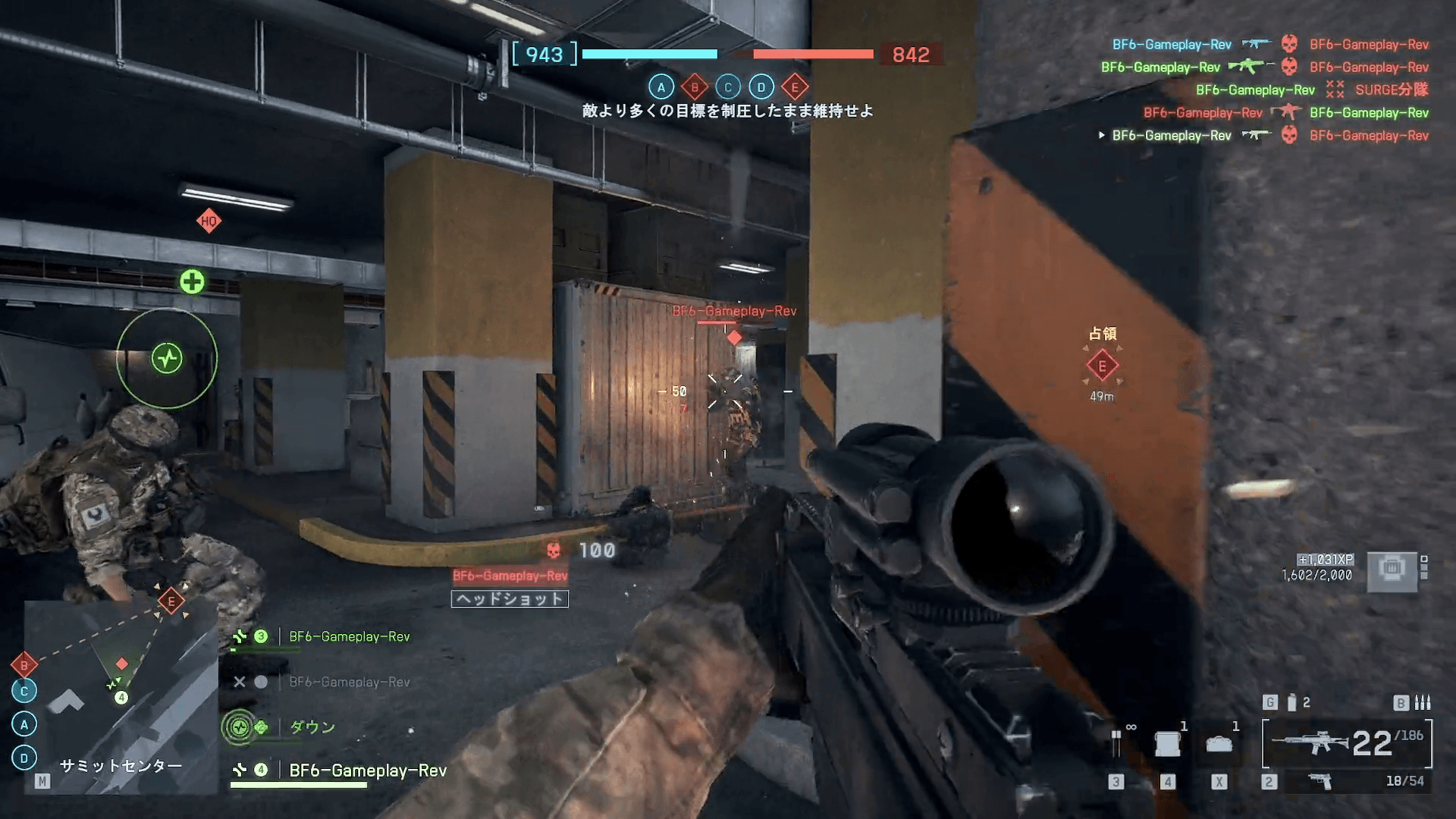

——前作の128人からシリーズで馴染み深い64人対戦に規模を縮小されました。戦闘の密度に何か変化はありますか。

ジャック・カールソン:過去に128人対戦を試しましたが、ゲームプレーの観点からは、あまりうまくいきませんでした。過去の経験から私たちが学んだのは、プレーするモードにもよりますが、64人、あるいはもう少し少なくてもいいかもしれませんが、スケール感と戦闘の狂気のようなものが最大に生かされるのは、おおよそ64人くらいだということです。そのため、今回はその人数を採用しました。

64人というプレーヤー人数も含めて、このゲームはパーフェクトなバランスだと私は考えています。これほどの壮大なスケールで、エピック(大きな)な戦いができるということは、FPSをプレーする方にとって最高の体験を提供できると信じています。ゲームプレーだけでなく、安定性や滑らかな動作といったすべてを総合的に考えると、これが最高のバランスです。

4社合同開発体制による相乗効果

——4社合同の開発体制になったことで、どのような面でシナジーや飛躍的な向上がありましたか(本作はDICE、Ripple Effect、Criterion Games、Motive Studioの4社によって開発されている)。

アンナ・ノレヴィック:おっしゃる通り、このタイトルはDICE、Ripple Effect、Criterion Games、Motive Studioの4社合同で開発しました。それぞれのスタジオには得意分野や強みがあり、今回はその強みがうまく融合し、素晴らしいシナジーが生まれたと考えています。

例えばMotive Studioは、過去に『Dead Space』(※リメイク版)という作品を開発しましたが、そのタイトルで得た知識や経験を、今回の『バトルフィールド6』のマルチプレーヤーモードを向上させるために生かすことができました。

そして、4つのスタジオそれぞれで毎日のようにプレーテストを実施しています。もちろんコミュニティからのフィードバックも大事ですが、この「実際に作って、プレーする」というサイクルを日々繰り返すことで、結果的に本当にいいものができたと考えています。

——本作にはクラスシステムが実装されていますが、登壇されている開発者の皆様の、一番お気に入りのクラスはどれですか。また、どのような瞬間に一番「気持ちいい」と感じますか。

ジャック・カールソン:『バトルフィールド』というゲームを非常に面白くしているのは、チームの状況や戦い方に応じて、さまざまなクラスを選び、それに合わせていける点だと思っています。私自身も、常に戦況を考えてクラスを選んでいます。

例えば、味方の戦車を修理するために工兵を選ぶこともありますし、「ここはサポート役が足りないな」と感じれば援護兵になることもあります。ただ、あえてひとつ選ぶなら、援護兵(サポート)が好きですね。

アンナ・ノレヴィック:私は突撃兵(アサルト)が好きです。やはり、こういうゲームは撃ち合わなければ意味がないと思っていますので(笑)。

『バトルフィールド6』には「アドレナリンショット」というアイテムがあり、これを使うと一定時間、爆発ダメージから身を守ってくれるんです。それを打って、前線でバンバン撃ち合います。ただ、マップが広い場合は斥候兵(リコン)を選ぶのも好きですね。スナイパーライフルを持って、見つかりにくい場所に隠れて敵を狙うのが好きです。

タナカ・マコト:『バトルフィールド』の大きな特徴は、やはり分隊(スクワッド)システムであり、ゲームで勝つためには分隊がうまく機能することが不可欠です。

ジャックと重なりますが、私自身も周りの動きや戦況を見極めながら、同じゲームの中でもクラスを切り替えます。「ここは斥候兵がいい」「ここは援護兵が足りない」といった判断をするので、どれが一番好みかと言うのは非常に難しいですね。

ですが、あえて選ぶとすれば工兵(エンジニア)です。工兵なら、スナイパーに対してロケットランチャーで対抗することもできますし、対戦車地雷を置いてタンクに対応することもできます。接近戦になってもマシンガンでなんとか生き延びられる。そういった柔軟な対応ができるのが魅力です。

継続的なコンテンツ展開とコミュニティ重視の運営方針

——本作をプレーヤーに継続的にプレーしてもらうためには、何が必要だと考えていますか?

アンナ・ノレヴィック:プレーヤーの高いエンゲージメントを保ち、さらに高めていくことは、私たちにとって非常に重要です。そのための具体的な方法のひとつが、シーズンごとのアップデートです。

新しいマップやモード、さまざまなコンテンツを追加していくことは、私たちの全体戦略の根幹にあります。何よりも、コミュニティの皆さんの声に常に耳を傾け、それを反映しながら展開していきたいと考えています。

ジャック・カールソン:このゲームはリリース直後から、どんどん新しいコンテンツを発表していく予定です。シーズンごとのアップデートはもちろん、新しいモード、マップ、武器、アタッチメントなどを追加していきます。そして重要なのは、これらは課金をしなくても、しっかりとゲームをプレーして貢献し、結果を残せばアンロックできるという点です。

アンナ・ノレヴィック:そして、まだ具体的な発表はできませんが、現在とてもスーパーエクサイテッドなものを開発中です。準備が整い次第、ぜひ皆さんにお届けし、アナウンスしたいと思います。

——『バトルフィールド3』のマップがリメイクされましたが、他のシリーズのマップをリメイクする予定はありますか。また、リメイクする際の基準や意図があれば教えてください。

アンナ・ノレヴィック:さまざまな要素を評価しながら、どうしていくべきかを常に考えており、過去マップのリメイクも行っています。実際、本作に収録されている「Operation Firestorm」は過去作のマップをリメイクしたものです。過去にプレーしたことがある方には、きっと喜んでいただけると思います。

ジャック・カールソン:私たちは『バトルフィールド3』と『4』が大好きです。そして、ファンの皆さんもそうだと思いますが、当時の『BF3』と『BF4』には、ルック&フィール(見た目と感触)において、非常に素晴らしい「バトルフィールドらしさ」がありました。本作では、その体験をさらに次のレベルへ引き上げることを目指しており、それはマップにおいても同様です。

———

開発者の口ぶりからは、『バトルフィールド』の過去の栄光を取り戻す気概、そしてそのゲームプレーをさらに丁寧に進化させていきたい志を感じることができた。発売後の展開も含め、どのような作品に仕上がるのか期待したい。『バトルフィールド6』は2025年10月11日に、PC/PS5/Xbox Series X|S向けに発売予定だ。8月9日~11日、14日~17日の間にはオープンβテストも行われる。詳しくは公式サイトを確認されたし。

撮影:岡野朔太郎

編集:いのかわゆう

【岡野朔太郎プロフィール】

「AUTOMATON」や「Game*Spark」に寄稿するフリーライター。「狭く深く深淵へ」をモットーにシューティングやアクションゲームを貪り食って生きている。オフラインイベントが大好きで、幼少期からゲームイベントに通っているが、いまだに武蔵野線と京葉線は間違える。

「AUTOMATON」や「Game*Spark」に寄稿するフリーライター。「狭く深く深淵へ」をモットーにシューティングやアクションゲームを貪り食って生きている。オフラインイベントが大好きで、幼少期からゲームイベントに通っているが、いまだに武蔵野線と京葉線は間違える。

X:@sakunationninth

「AUTOMATON」や「Game*Spark」に寄稿するフリーライター。「狭く深く深淵へ」をモットーにシューティングやアクションゲームを貪り食って生きている。オフラインイベントが大好きで、幼少期からゲームイベントに通っているが、いまだに武蔵野線と京葉線は間違える。

「AUTOMATON」や「Game*Spark」に寄稿するフリーライター。「狭く深く深淵へ」をモットーにシューティングやアクションゲームを貪り食って生きている。オフラインイベントが大好きで、幼少期からゲームイベントに通っているが、いまだに武蔵野線と京葉線は間違える。X:@sakunationninth

eSports World の

eSports World の Discord をフォローしよう

SALE

SALE

大会

大会

チーム

チーム

他にも...?

他にも

他にも...?

他にも